成功の本質

第78回 人工知能「H」/日立製作所

「データの見えざる手」が企業利益と社員の幸福を実現

人の幸福感に関係が深い身体運動を計測するハピネスメーター。名刺サイズで、首からぶら下げるウェアラブルセンサーだ。人と人との面会を検出する赤外線センサー、身体の揺れと向きを検出する加速度センサー、周囲の音量、温度・湿度、照度を測る各センサーが埋め込まれている。人の位置を計測するために、赤外線ビーコンが各所に設置される。

人の幸福感に関係が深い身体運動を計測するハピネスメーター。名刺サイズで、首からぶら下げるウェアラブルセンサーだ。人と人との面会を検出する赤外線センサー、身体の揺れと向きを検出する加速度センサー、周囲の音量、温度・湿度、照度を測る各センサーが埋め込まれている。人の位置を計測するために、赤外線ビーコンが各所に設置される。

Photo=日立製作所提供

あるホームセンターで人間とコンピュータのどちらが売り上げを伸ばせるか、結果を競った実験の話から始めよう。人間のほうは流通業界で実績のある専門家2人が担当。会社や店舗でのヒヤリング、現場観察、事前データから、LED電球などの注力商品群を決め、目立つ棚で展開し、POP広告を設置したりした。

一方、コンピュータ側で登場したのは、日立製作所が開発した人工知能「H」だ。実験では大量のデータが入力されたが、なかでも購買に関する人間の行動を計測したデータが重要な役割を担った。計測に使われたのは首から提げる名刺大の名札型ウェアラブルセンサーだ。埋め込まれた加速度センサーで、1秒間に50回もの超高頻度で装着者の微細な身体運動を記録。赤外線センサーで、誰と誰がいつどこで、どのくらい対面していたかをセンシングする。この名札型センサーを店長、従業員と、顧客に協力を得て装着してもらった。

10日間にわたり、顧客や従業員の身体運動や店内行動を計測したデータのほか、POSの販売データや店内の商品配置情報を入力。すると「H」は意外な答えを提示した。それは、店内のある特定の場所に従業員を配置することだった。それは入り口正面の通路の突き当たりのマグネットと呼ばれる売り場で、従業員がそこでの滞在時間を10秒間延ばすごとに、そのとき店内にいる顧客の購買金額が平均145円も向上すると予測したのだ。

1カ月後、再度データを収集。軍配は「H」に上がった。専門家が考えた対策は売り上げにほとんど影響を与えなかった。一方、「H」が示した場所(「高感度スポット」と呼ばれた)に従業員がなるべくいるように依頼したところ、従業員の滞留時間は1.7倍に増加し、店全体の顧客単価が15%も向上した。

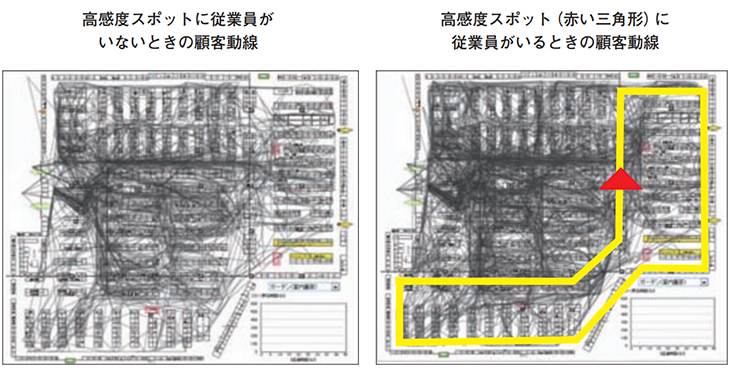

データはさまざまな変化を示していた。従業員が高感度スポットに長く滞在した結果、接客する時間が増え、接客時の身体運動も活発化した。注目すべきは、ある顧客への接客時間の長短とその購買金額とは直接関係なく、まわりで接客されている場面が多くなると、それを見た顧客の身体活動が活発化し、滞在時間が増え、人通りの少なかった高価格商品の棚も回るようになり、購買金額が増える効果が見られたことだった。従業員の配置変更が店内のにぎわいをもたらし、業績向上に結びついたのだ(下の図参照)。

「H」は顧客の購買行動について、従業員の対応をはじめとする周囲の状況との関係性を調べ、その相互作用を定量的に計測して、人間が思いもつかない、しかも、より人間らしい仮説を導き出したのだった。

なぜ、このようなことが可能になったのか。そこに至るまでには、研究者たちの先駆的な取り組み、失敗の連続、発想の180度転換という積み重ねの軌跡があった。舞台は東京郊外、武蔵野の森のなかに立つ日立の中央研究所。話は12年前の2003年にさかのぼる。

左がこれまでの店舗の様子、右が人工知能「H」が提示した、ホームセンターの売り上げ改善策を行った結果である。高感度スポットに店員を配置することにより、明らかに、来店客が店舗の隅々まで入り込んでいる(黄色で囲んだ部分)ことがわかる。

左がこれまでの店舗の様子、右が人工知能「H」が提示した、ホームセンターの売り上げ改善策を行った結果である。高感度スポットに店員を配置することにより、明らかに、来店客が店舗の隅々まで入り込んでいる(黄色で囲んだ部分)ことがわかる。

Photo=日立製作所提供

データに残る父の死の記録

その年、日立は半導体部門を、三菱電機とともに分社・統合したルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス)に移管した。入社以来20年、半導体研究を続けてきた矢野和男(現日立製作所研究開発グループ技師長)とその研究グループは、「新しい仕事」を探さなければならなくなり、それが世界的にも未開拓な分野に目を向けるきっかけとなった。矢野が話す。

「われわれは携帯電話用の半導体を研究していたため、コンピュータが今後も桁違いに小型化し、形状も機能も役割も大きく変わっていくと確信していました。なかでも最も大きな機能はデータの吸い上げになり、そのときはコンピュータそのものを売るより、データの活用のほうが大きな価値を生むだろうと予測した。そこで、今でいうビッグデータの研究を世の中より10年早く始めることになったのです。最近ではIoT(InternetofThings:モノのインターネット)という言葉が話題になっていますが、実世界のあらゆるものからセンサーでデータを収集し、コンピュータで分析し、価値ある情報を実世界にフィードバックするという概念図は10年前とまったく変わっていないのです」

2006年3月、矢野の左腕に独自開発のリストバンド型センサーが装着された。24時間継続して人間の身体運動を記録する。その実験台役を自ら買って出たのだ。

2カ月後、記録を図で表現し、活発に動いているときを赤色、動きが少ないときを青色、その間を中間色で表してみると、「タペストリ(綴れ織)」のような絵柄が浮かび上がった。

「それは自分の人生を俯瞰しているようでした。実験の間に父親が亡くなり、知らせを受けたときの体の動きも記録されていた。データは無機質に見えて、背後には人の人生が投影されているんだと実感しました」人間の行動を記録したデータと向き合った矢野は、やがて、自由意思や主観に左右されるかのように見える身体運動にも実は法則性があり、自然現象や物質現象と同様に方程式が成り立つことを発見する。

幸福な人ほど動きが継続

矢野和男氏

矢野和男氏

日立製作所

研究開発グループ技師長

Photo=勝尾 仁

たとえば、「去る者は日日に疎し」といわれるように、親しい人も会わなくなると縁遠くなることは誰もが実感することだろう。矢野たちは、ウェアラブルセンサーを使ったのべ100万人もの大量な人と人との対面データを解析した。ある人と最後に会ってからの時間を変数Tで表すと、再会の確率は1/Tになり、見事に反比例の法則に従っていたのだ。

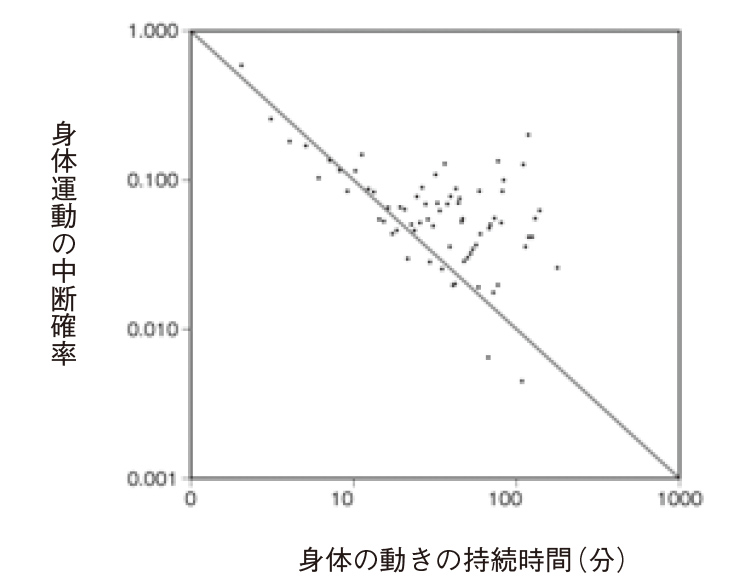

さらに矢野たちは人間の行動の継続の仕方にも注目、継続時間をTとすると、動きを中断する確率は1/T

となり、やはり反比例することを発見する。つまり、続ければ続けるほどやめられなくなるのが人間なのだ。矢野は「行為に集中することが人間の最も自然な状態」と確信するに至る。ここから研究は「幸福の定量化」という次のフェーズへと踏み出した。

きっかけは米国出張の際、経由した空港で買い求め、機内で読みふけった1冊の本だった。人間の幸福をテーマとするポジティブ心理学の研究者、カリフォルニア大学リバーサイド校のソニア・リュボミルスキ教授の著書で、ハピネス(幸福)についてアンケートなどにより定量化し、科学的にアプローチする研究が進んでいることを知った。矢野は本人を訪問。人が幸福に感じているときの身体運動を定量化し、データ解析を行うハピネス計測の共同研究を提案した。

7社、10組織、468人のオフィスワーカーに名札型センサーを装着してもらい、のべ約500日のデータを取得。同時に、過去1週間の幸福感に関係する全20問の質問に答えてもらう。身体運動のデータと質問紙による幸福度との関係を調べた結果、1/Tの法則とハピネスとの相関が明らかになった。幸福度の高い人は発言、うなずき、歩行、タイピングなど行動の種類を問わず、動きのある状態が長く継続しやすく、低い人はある時間以上は継続しにくい傾向が見つかったのだ。

図で横軸に身体運動の持続時間、縦軸に持続時間の頻度分布をとると、幸福度の低い人の分布は直線的に低下する「絶壁型」になるのに対し、高い人の分布は「富士山型」で曲線を描きながら裾野が長く伸びる。ここに、人間の身体運動のセンシングによりそのときの幸福を定量化する方法が生み出された。矢野が話す。

「私自身、左腕にセンサーをずっと装着し、身体と心が不可分であることは何の疑いも持っていなかったのですが、幸福に感じている人は動きが継続すればするほど積極的行動になり、やめられなくなるという1/Tの法則がこれほど明確に出たのは感動しました」こうして研究を進めながらも、その一方で矢野たちは別の大きな課題とも格闘していた。

「人間行動のデータ解析の研究でいかに"稼ぐ"かという問題でした。これは失敗の連続で、多くの労力を投じただけの結果が出ない。失敗の最大の要因は、既存の統計分析やデータマイニング技術は人間がつくる仮説を前提としていたことでした。そもそも大量なデータのなかで人間が見ることのできる量には限界があり、全体を見て仮説を立てることなど不可能です。できるとすれば、もともと想定範囲内のことで、それをデータで検証しても価値はない。毎年の厳しい査定で土俵際まで追い込まれた末、最後に発想をすべて転換した。打ち出したのは、人間が仮説をつくらないことを前提とした"ビッグデータで稼ぐ3原則"でした」

マシンに仮説を立てさせる

身体の動きの持続時間(T)はその値が大きくなると、ますます持続しがちになる(=中断する確率が下がる)。この傾向はTの値が約10分までは1/Tに比例する。つまり、人間はいったん動き始めると、時間が経つほどその動きを止める確率が小さくなる。この図は縦軸、横軸ともに数値が対数表示になっている。

身体の動きの持続時間(T)はその値が大きくなると、ますます持続しがちになる(=中断する確率が下がる)。この傾向はTの値が約10分までは1/Tに比例する。つまり、人間はいったん動き始めると、時間が経つほどその動きを止める確率が小さくなる。この図は縦軸、横軸ともに数値が対数表示になっている。

出典:矢野和男著『データの見えざる手』(草思社)、115ページ

その「3原則」は次のようなものだった。

●原則1目的:向上すべきアウトカム(業績)を明確にする。

●原則2データ:アウトカムに関連するデータをヒト・モノ・カネにわたり広く取得する。

●原則3発見:仮説に頼らず、コンピュータに業績向上策を、データから逆推定させる。

最も大きなポイントは原則3の「コンピュータに仮説をつくらせること」で、そのために開発したのが、人工知能「H」だった。冒頭のホームセンターでの実験もこの3原則に従ったもので、「H」は大量のデータをいったん細かな要素に分解し、これを組み合わせて業績向上に影響する6000個の要因候補を自動的に生成。業績との統計的な相関関係をチェックし、仮説を導き出したのだった。

マシンが仮説を生成するプロセスを矢野はこう説明する。

向上すべきアウトカムは店舗の売り上げのように顧客属性や従業員の能力、店舗立地など、ミクロな要素を集計したものに左右されます。売り上げをマクロとすると、その向上に結びつくミクロな要素は無限にある。その相関関係をコンピュータに推測させるわけですが、さすがに無限の組み合わせにはコンピュータも対応できません。一方、10年にわたってデータと格闘してきた結果、うまい相関が見つかる場合、あるパターンが存在することがわかった。われわれはそうした経験則を使ってコンピュータに一定の制約を与えその中で網羅的に探索させるやり方を採っています幸福の定量化、ビッグデータで稼ぐ3原則というツールを得た矢野たちは、ここで、「ビッグデータが導稼ぐための仮説は人間の幸福も実現する」という、まったく新しいデータ活用の発想へと進んでいく。それは、あるコールセンターでの実験で立証された。

電話で営業を行うそのコールセンターの1日の受注率は日や拠点により、最大3倍の開きがあった。そこで、従業員のオペレーターたちに名札型センサーを29日間装着してもらい、業務の生産性を左右する要因を調べた。当初、受注率の違いは勤務する従業員のスキルに影響されると予想されたが、結果的に何の相関もなかった。受注率の変動の主な要因は従業員のその日の幸福度で、幸福度が平均より高い場合の受注率は低い場合と比べて34%も高かったのだ。

そして、このコールセンターで従業員の幸福度を決める意外な要因も判明した。それは休憩時間における従業員の身体活動の活発度だった。休憩中に従業員同士の雑談が活発だった日はセンターの集団全体の幸福度が高く、受注率も高かった。さらに、データは休憩中に雑談が弾む要因が業務中のスーパーバイザー(監督者)の声かけにあることも示した。そこで、スーパーバイザーの声かけを支援するアプリケーションを提供したところ、受注率を継続的に20%以上向上することができた。それは集団の幸福度とも相関する。なぜ、コンピュータは人間が思いもつかないような、より人間に配慮した仮説を導き出せたのか。矢野が話す。

「人間は経験に基づき、物事の本質を見いだす力がありますが、逆に経験に縛られ、そこから外れるものは見ないこともあります。一方、コンピュータは網羅的に調べる。探索するデータは無機的なものでなく、背後に人々の心理や人生も背負っています。だから、実態や状況が反映された仮説を導き出せる。状況に依存するため、コールセンターの例でも、別のセンターでは別の答えを出すかもしれない。ただ、共通するのは、コンピュータが稼ぐことを目的として出す仮説は、社員の幸福度を高めることにもなるという事実です」

人間とマシンは共進化する

データの導く仮説が利益と幸福を両立させる。これを矢野は「データの見えざる手」と表現する。18世紀の経済学者アダム・スミスは『国富論』において、市場経済で個人が自己利益を追求すれば、「見えざる手」により富が社会に適切に配分され、好ましい状況が実現すると説いた。同じように、ビッグデータを活用して個人や企業が自己利益を追求すると、「データの見えざる手」により、人々の幸福感が高まり、社会が豊かになる。対立すると考えられがちな「経済性の追求」と「人間らしい充実感の追求」の両立が、ビッグデータとコンピュータにより導かれるのだと。この構図のなかで矢野が浮かび上がらせたのは、人間とコンピュータがともに進化し、成長する「共進化」の世界だ。

「いわば、登山者とシェルパのような関係です。コンピュータは仮説を出しても決断はできない。結果の責任をとれないからです。人間はコンピュータの支援を得て、能力を補強し増幅させ、一歩踏み出す。そこで新たな情報を得ると、コンピュータはそれをセンシングし、自ら学習して能力を高める。人間とコンピュータが情報とセンシングを介して共進化する。ビッグデータやIoTの世界は、そうあるべきだと思います」

2015年4月、日立グループの日立ハイテクノロジーズは矢野たちの研究成果をもとに、集団の幸福度と相関する組織活性度を計測するウェアラブルセンサーの貸し出しとデータを提供するサービスを開始した。今後の応用例として、「住民の幸福度が最適になる都市交通制御」「利用者の幸福度が最適になるビルのエネルギーマネジメント」など、ビッグデータをもとにした新しい体系を数多く実現させるという。

「世界に先行して10年以上にわたり、研究開発やビジネスへの活用を進めてきた経験から、われわれにしか見えていないものがある」

と矢野は自負する。人間行動の1/T法則の発見や、身体運動と結びつけた幸福の定量化は世界でも例がない。海外発表はこれからだが、「データの見えざる手」や「人間とコンピュータの共進化」という日本発の発想は世界の注目を浴びるに違いない。(文中敬称略)

Text=勝見 明

ジャーナリスト。東京大学教養学部中退。著書『石ころをダイヤに変える「キュレーション」の力』『鈴木敏文の「統計心理学」』『イノベーションの本質』(本連載をまとめた、野中教授との共著)『イノベーションの作法』(同)『イノベーションの知恵』(同)『全員経営』(同)。

人間の弱点をコンピュータが補強するデータ分析を支えるのは「心身一元論」

一橋大学名誉教授

成功体験への過剰適応

人間は、直接経験に根ざした暗黙知を知の源泉として仮説を立てるが、時に過去の成功体験に過剰適応し、仮説が経験により限定されてしまう危険性も弱点として持つ。そこで、コンピュータに細部にわたる人間行動のデータ分析から仮説をつくらせ、人間の弱点を補強する。ただ、最終的に判断し、責任をとることはコンピュータにはできないため、仮説と仮説をつなげて物語を構成し、戦略をつくり、未知の世界へと踏み出す役割は人間が担う。こうして人間を中心に置き、人間とコンピュータ相互補完のコラボレーションを行い、経済的な利益と人間の幸福を両立させ、「共進化」していく。

人間行動のデータ分析と幸福を結びつけるという発想が、世界に先駆けてビッグデータの研究を始めた矢野氏たちのグループから生まれたのは、身体と心は不可分一体であり、相互に作用し合うという動的な一元論が日本には根付いているからだろう。

矢野氏は、人間は行為を続ければ続けるほどやめられなくなり、「行為に集中することが人間の最も自然な状態」であると確信する。日本を代表する哲学者西田幾多郎は、人間がものごとに集中して無心になり、主客の区別や対立を超えた境地に至ることを「純粋経験」と呼び、真の自己は純粋経験により確立されるとした。矢野氏らの研究はこの純粋経験の計測を可能にし、幸福と結びつけたともいえる。

西洋流の合理主義ではプラトン以来、ボディとマインドを分けて二元論で考え、ボディを軽視する傾向が強い。欧米で、コンピュータの役割を人間の能力の代替や置換としてとらえる傾向が強いのはそのためだろう。

徒弟的関係の劣化を補う

もっとも、西洋でもそうした合理主義の限界を見すえ、仏教思想をベースに、ボディとマインドを統合した「身体化された心(embodied mind)」という境地も注目を集めるようになっている。根底に仏教思想が流れ、ボディとマインドの一体化が最も健全なあり方であると知っている日本人にとっては、それはごく自然のあり方だ。

人間は、経験により身体に埋め込まれた暗黙知と分析的な形式知とをスパイラルに循環させながら、より高次元の知識を内から創造し続ける。その暗黙知には、多くの雑多な情報や現象のなかから意味を持つ対象を選別して取り出すパターン認識的なものも含まれるだろう。ホームセンターでの売り上げ向上策の実験でも、もし、パターン認識に優れた人間がその場にいたら、「あのマグネットの場所に従業員がいつも立っているように」と直観的に仮説を導くことができたかもしれない。

このパターン認識は日々、微細なことを感覚的に吸収することで得られるため、経験の質量の豊富さが求められ、現場での徒弟的関係のなかで鍛えられる部分も大きい。しかし、日本企業の現実はといえば、そうした徒弟的関係の劣化が否めない。

その意味でも、人間がコンピュータのサポートを得て、本来持っている能力を増幅させ、互いの得意部分を活かしながら、より高次元の知識を共創し、共進化していく発想が日本から出た意義は大きい。

野中郁次郎氏

一橋大学名誉教授

Nonaka Ikujiro 1935年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。カリフォルニア大学経営大学院博士課程修了。知識創造理論の提唱者でありナレッジマネジメントの世界的権威。2008年米経済紙による「最も影響力のあるビジネス思想家トップ20」にアジアから唯一選出された。『失敗の本質』『知識創造企業』など著書多数。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ