Macro Scope

新型コロナウイルスの生存戦略は巧みだ

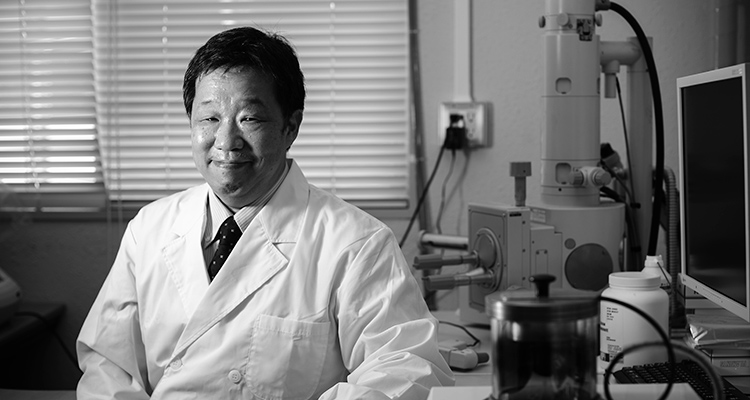

ウイルス学者 水谷哲也氏

ウイルス学者 水谷哲也氏

Mizutani Tetsuya 1990年北海道大学獣医学部卒。1994年北海道大学獣医学部大学院博士課程修了。博士(獣医学)。国立がんセンター研究所ウイルス部研究員、北海道大学大学院獣医学研究科助手、国立感染症研究所主任研究官などを経て、2011年より東京農工大学農学部附属国際家畜感染症防疫研究教育センター副センター長、教授。2013 年より同センターセンター長。専門はウイルス学。ボタニカルクイリング・ジャパンのインストラクターとしても活動している。著書に『新型コロナウイルス 脅威を制する正しい知識』(東京化学同人)など。

新型コロナウイルスが出現した2019年終わり、誰が私たちの生活をここまで変えると考え得ただろうか。私たちは新しいウイルスに対して無防備であり、それと闘う武器を持つまでに相当の時間を要することを思い知らされた。そもそもウイルスとはどのような敵なのか。どこから来たのか。コロナウイルスの研究に約20年取り組む東京農工大学教授・水谷哲也氏に問う。

―まず、水谷先生に伺いたいのは、ウイルスとは何か、ということです。「ウイルスは生物ではない」といわれたりします。

実は、ウイルスにはわかっていないことがとても多いのです。たとえば、“ウイルスはどこから来たのか”。

ウイルス研究者としてある一定の時間を過ごすと、ウイルスの起源の探索に行き着く人が少なくありません。私もその1人で、琥珀のなかの昆虫にウイルスの遺伝子がないか探っています。また、電子顕微鏡でしかその姿を見ることができない超微化石のなかにウイルスの痕跡を探したいと考えています。ただ、その起源を知るのはそう簡単なことではありません。起源を探るにはゲノム配列を見ることが必要ですが、哺乳類など大型生物のゲノムであっても、遡れるのは700万年前まで。そのため現在盛んに試みられているのが、現在のウイルスの変異の割合から換算して、過去にどれだけの変異があったかによって、誕生の瞬間を計算で導こうとする方法です。インフルエンザウイルスは1億年前、ヘルペスウイルスに至っては、3億〜5億年前まで遡れるという研究者もいます。これらの説は、ロマンもあります。でも、これが本当かどうかは誰にもわからないのです。

もっと言えば、ウイルスは生物かどうかということに関してすら、議論が分かれるところです。生物学的には「生きていない」といわれることが多いのです。

細胞のなかにある状態こそウイルスの本領

―生きていない、とはどういうことでしょう?

ウイルスは、生物学的には“無生物”です。それは、自己増殖するという生物であることの条件を満たさないからです。ところが、日本ではあまり知られていませんが、「ヴィロセル(ViroCell)説」を提唱する研究者たちは、ウイルスは“生きている”と考えています。

このお話をするには、まず、ウイルスの感染がどのように起こるか知っていただく必要があります。コロナウイルスを例に説明しましょう。新型コロナウイルス感染症の流行によって、多くの人が円形の周りに小さな突起がたくさんある王冠のようなウイルスの形を思い浮かべることができるでしょう。円形の殻のなかにあるのは、ウイルスのゲノム(RNA、リボ核酸)。小さな突起はスパイクタンパク質です。

まず、このスパイクタンパク質がほかの生物の細胞の表面にあるタンパク質、レセプターとくっつき、そこから細胞膜のなかに入っていきます。これが感染の始まりです。細胞膜に侵入した後、コロナウイルスが細胞内のエンドソームという小胞にさらに入り込むと、スパイクタンパク質が活性化してコロナウイルスの円形の殻とエンドソームの膜とが融合します。それによって、ウイルスゲノムが殻の外へと放出され、細胞のなかでコロナウイルスRNAの転写が起こり、増殖が始まるというわけです。

確かにコロナウイルスは、細胞の外にいる状態では自己増殖はできません。しかし一度、他者の細胞のなかに入り込むとその能力を獲得し、あたかも生物のように振る舞います。王冠のような形状のウイルス単体ではなく、他者に感染し自己増殖機能を持った細胞こそがウイルス本体だとするならば、ウイルスは生きている。そう考えるのがヴィロセル説なのです。

ヴィロセル説に則れば、細胞のなかに入っていない状態のウイルスは移動のための手段です。とはいえ、生物かどうかということよりも、私たちが知っておくべきことは、移動している状態のウイルスはそれほど強くないということ。空間のなかに放出されたウイルスは、数時間で下に落ちて死滅します。細胞を離れて生存している時間はそれほど長くはないのです。たとえばクラスターが起こった場所でも、いつまでもその空間にウイルスが浮遊しているわけではありません。

繰り返されるウイルスの人へのアタック

―ウイルス側のスパイクタンパク質と、生物側のレセプターの結合によって感染が始まると伺いましたが、人と動物のレセプターは異なります。動物から人に感染するプロセスとはどのようなものでしょうか。

これは、“変異”ということとかかわってきます。今回の新型コロナウイルスもほかの多くのコロナウイルスと同様、コウモリが宿主だといわれています。人間に感染するまでの間に中間宿主である野生動物がいるとされていますが、ここでは話を単純化するために、コウモリから人に直接感染したこととして説明します。

コウモリの体内には、無数のコロナウイルスがいて、それが絶えず変異しています。一般的に、変異しやすいといわれるRNAによって複製するRNAウイルスのなかでは、コロナウイルスは修復酵素を持つために変異しにくいのですが、それでも少しは変異します。もともと多種のコロナウイルスを持つコウモリは、変異によって膨大な種類のコロナウイルスを擁するようになります。

ご指摘の通り、人と動物のレセプターは異なります。よく、ウイルスのスパイクタンパク質を“鍵”、生物のレセプターを“鍵穴”のメタファーでとらえることがあります。鍵と鍵穴は完全にマッチしないと開かないのですが、泥棒が針金の先端を変形させて挿し込むと、試行錯誤の末になんとか開くことがあります。同様に鍵であるスパイクタンパク質は、形状を人のレセプターに合わせて、やがて感染できるようになるのです。

コウモリと接触しても最初はレセプターの形がまったく違うために人には感染しないものが、接触を繰り返し、アタックするうちに鍵が開く、つまり細胞のなかに入り込む瞬間が生まれます。すると、人の細胞のなかで増え、人から人へと感染するうちに、より人間のレセプターに近い形状のウイルスとなり、感染力が高いものへと変異するのです。

―コウモリや中間宿主との接触によって、絶えずウイルスの脅威に人は晒されているということですか。

それは間違いありません。ウイルスはいつ生まれたか、という話に戻ると、コロナウイルスは1万年前というのが1つの有効な説です。1万年前といえば、文明が誕生し、人が野生動物を家畜化した時期と重なります。家畜化によって人との接触機会が増え、動物を宿主としたコロナウイルスが人に感染するようになったと考えられています。

近年でいえば、コロナウイルスを原因とする感染症として2002年にSARS(重症急性呼吸器症候群)、2009年にMERS(中東呼吸器症候群)が発生しましたが、それ以外にも無数のコロナウイルスが人にアタックしてきたのは間違いありません。しかし、人のレセプターに合う形に変異できなかったと考えられます。

生き延びるため巧みに変異を繰り返す

―生き物かすらわからないウイルスに、なぜ変異という機能が埋め込まれているのかとても不思議です。

簡単に言えば、“生存戦略”です。増えて生き延びることが彼らの“目的”です。私は国立がんセンターに在籍していたとき、C型肝炎ウイルスの研究をしていたことがあります。C型肝炎ウイルスは、数十年にわたってマイルドな症状を人に与え続けます。ウイルスが入り込めば人は抗体を作り、ウイルスから身を守ろうとする。すると症状は弱まるのですが、ウイルスが変異すると、また症状を引き起こします。それでもすぐに死に至らしめるようなものではなく、長い間、人のなかで生き延びるという“巧みさ”があります。1人の患者から100種類もの変異が見つかることも少なくありません。

一方で、SARSコロナウイルスは致死率約10%と、人の命を奪う確率が非常に高い。コロナウイルスではありませんが、エボラウイルスは50%以上。そのようなウイルスは、感染すれば確実に隔離されますし、その人が不幸にも亡くなってしまうとウイルスは死滅します。生存戦略的には“巧み”ではないかもしれません。

新型コロナウイルスは、どちらかというと“巧みさ”を持つウイルスです。SARSコロナウイルスなどと比べると、致死率はそれほどには高くない。無症状者と軽症患者が多いために、世界中に広まったのでしょう。新型コロナウイルスでも、既に武漢型から欧州型に変異し、欧州型のほうが武漢型よりも感染力が高いといわれています。致死率はそれほどでなくても、油断してはならないウイルスです。

そして、歴史が教えてくれるように、たとえ今回のコロナ禍が終息しても、新型のウイルスはまた人に脅威をもたらします。韓国は今回、いったんは感染をうまく抑え込んだ国の1つですが、それはよく知られる通り、MERSの経験を無駄にしなかったからにほかなりません。リモートワークなど、さまざまな施策を急速に実行した企業は多いですが、そのメリット・デメリットをしっかりと精査し、次に生かす姿勢が求められると思います。

Text=入倉由理子Photo=刑部友康 Illustration=内田文武

After Interview

聞き手=佐藤邦彦(本誌編集長)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ