Macro Scope

独特の進化を遂げてきた深海に棲む生物たちの世界

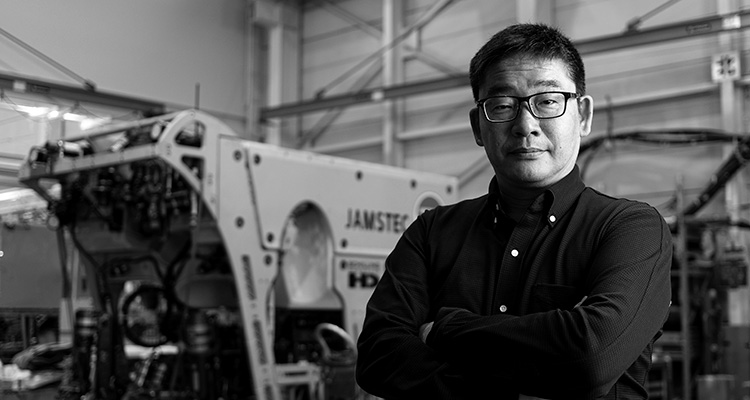

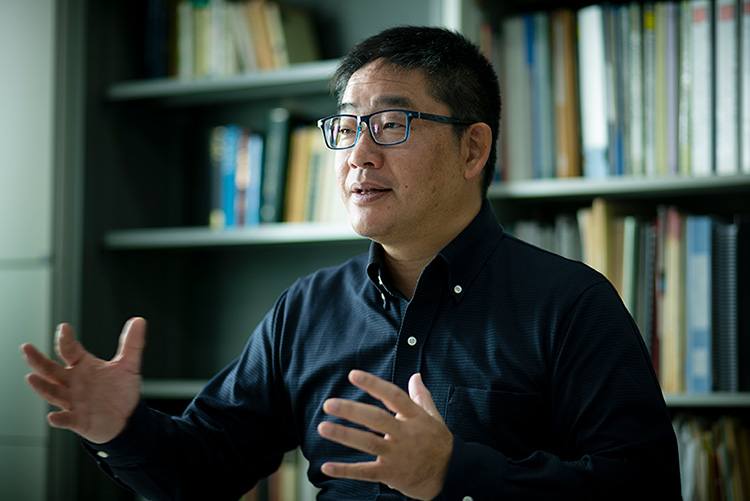

深海生物学者 藤原義弘氏

深海生物学者 藤原義弘氏

Fujiwara Yoshihiro 筑波大学大学院修士課程環境科学研究科修了。博士(理学)。1993年より海洋科学技術センター( 現海洋研究開発機構)に入所。米国スクリプス海洋研究所留学などを経て、2019年より海洋研究開発機構地球環境部門海洋生物環境影響研究センター上席技術研究員。東京海洋大学客員教授。現在は深海域の環境DNA 研究に取り組む。海洋生物の撮影にも力を注ぎ、今まで撮影した海洋生物は1500 種にのぼる。『深海のとっても変わった生きもの』( 幻冬舎)など著書多数。

数千メートルの深海に棲む生き物たち。彼らが光のほとんど届かないところでどのように生を営んでいるのか、私たちにとっては未知の世界である。海底に沈んだクジラが作り出す鯨骨生物群集の研究や、深海域の食物連鎖の頂点に位置する捕食者、トップ・プレデターの研究を続ける深海生物学者、藤原義弘氏に深海生物の生態や進化のプロセスを聞く。

― 光の届かない深海に、生物が棲んでいることすらとても不思議です。彼らはどうやって生きているのか、まずは教えてください。

深海は“餌”になるものが少ないために、生物がとても少ない場所です。海の表層では植物プランクトンが光合成をし、それを別の生き物が食べています。その糞や死骸、脱皮殻などが海底に落ちてきたものを深海生物が食べるのですが、これらの餌は、沈んでいくプロセスでどんどん別の生き物に食べられます。そのため、深海に到達する頃には表層で光合成されるものの数パーセントに減ってしまい、その結果、生きられる生物の数も限定されるのです。通常、深海底の泥1平方メートルのなかの生物をかき集めても、数グラム程度にしかなりません。たとえば浅海のサンゴ礁だと、数キログラム、数十キログラムにもなるんですが。

ところが、そんな深海にあって、サンゴ礁に匹敵するほどの量の生物が存在する場所があるのです。その1つが、熱水噴出孔です。熱水噴出孔からは硫化水素やメタンを豊富に含んだ高温の水が湧き出ています。ここに集まる生物群集は、ほかとはまったく異なる生態系を形成しています。

新しい機能を獲得できたものだけが生き残る

― 熱水に硫化水素にメタン、と聞くと生物にとって非常に生きづらい場所のように思えます。

1977年にガラパゴス沖で初めて熱水噴出孔が発見され、その周りに大量の生物が生きる世界があることがわかったときには、「こんな餌もないはずの場所でなぜ」と、ものすごい衝撃が走りました。しかも、それまで誰も見たこともないような姿をした生物がどんどん発見されたのです。

いちばん目立っていたのは、ハオリムシ、一般的にはチューブワームと呼ばれている生物です。当初の仮説には、ばんばん吹き上げる熱水が水の流れを起こして、それが餌を運んでくるのでは、というものがありました。ところが、ハオリムシには口も消化管も肛門もなく、そもそもものを食べられないのです。同じ場所に生息するシロウリガイやシンカイヒバリガイといった二枚貝も消化管が退化傾向にあって、餌を食べるのは得意ではない。つまり、“水流が餌を運ぶ”説は早々に棄却されたのです。そして次第に、彼らが硫化水素やメタンを利用して生きていることがわかってきました。

硫化水素やメタンは、人間にとっては確かに有毒物質ですが、彼らはうまい方法で有毒物質を有効活用しています。植物が太陽の光を使って有機物を作るのが“光合成”ですが、彼らは光の代わりに硫化水素やメタンを使って有機物を作る、つまり“化学合成”をしているのです。正確には、彼らは自身の細胞内に特別なバクテリア、化学合成細菌を共生させており、そのバクテリアが硫化水素などを酸化するときに発生するエネルギーで作り出す有機物を取り込んでいるのです。

ハオリムシの一種で、鹿児島湾で発見されたサツマハオリムシ。藤原氏は深海生物写真家としても知られ、研究のために深海から採集した生物の写真を撮影し続けている。「深海生物はおどろおどろしいものというイメージは、死んだ個体を見ているから。生きた深海生物の美しさを感じてほしい」と藤原氏。

ハオリムシの一種で、鹿児島湾で発見されたサツマハオリムシ。藤原氏は深海生物写真家としても知られ、研究のために深海から採集した生物の写真を撮影し続けている。「深海生物はおどろおどろしいものというイメージは、死んだ個体を見ているから。生きた深海生物の美しさを感じてほしい」と藤原氏。

写真提供/藤原義弘氏

― 体内でバクテリアが共生するというのは驚きです。異物が体に入った時点で危険ではないのですか。

危険ではありますが、異なる生物が1つになることで新たな機能を手に入れ、漸進的ではない進化を遂げることが知られています。バクテリアとの共生もその一例です。

流木やクジラの死骸などはやがて海底に沈み、朽ちていきます。その分解過程でやはり硫化水素やメタンが発生します。すると硫化水素やメタンを利用する生物が集まってきます。こうした生物のなかには、海のもっと浅い場所に棲むものとも、もっと過酷な場所である熱水噴出孔に棲むものとも遺伝子的に近いものがいますが、浅海、深海底、熱水噴出孔と、環境に合わせて少しずつ進化していることがわかってきました。

たとえば、沈木の周りに棲むイガイ科の二枚貝がいます。沿岸部にもイガイの仲間はいますが、そのうちの一部が流木に乗って沖に出て、そのうち流木が沈むと一緒に沈んでいったのでしょう。ほとんどのイガイは、水温の冷たさや圧力に耐えられずに死んでいく。でも、何万回も繰り返されるうちに、それに耐えられるものが出てきて生きたまま海底に到達します。やはり初めのうちは餌がなくて死んでしまうのですが、そのうち、沈木の周りに発生する硫化水素やメタンを利用できるバクテリアを食べて生き延びるイガイが出現したと考えられています。

最初は偶然沈木から剥がれ落ちたバクテリアを食べていたのでしょうが、エラに張りつくバクテリアが出てきて、それをエラのなかで増殖させて食べるようになりました。野生の生物を、家畜にするような感覚ですね。

より過酷な熱水噴出孔などで暮らすイガイは、さらなる進化を遂げています。バクテリアをエラの表面に飼うだけではなくて、エラの細胞のなかに取り込んで抱える、つまり、バクテリアと細胞内共生するようになったというわけです。

― より過酷な環境で多くのものは適応できずに死んでいき、新しい能力を獲得したものだけが生き残る。とても興味深いです。

海の表層にいたものが、深海の熱水で暮らせるようになるには、いろいろな変化が必要です。水温、圧力、餌、すべての環境変化に打ち勝って初めて生きられるようになるのですが、その適応にはステップ・バイ・ステップで1億年スケールの時間がかかったはずです。

他者との共生は、新しい環境に適応したい生物にとって有効な生存戦略です。我々の遠い祖先も、実は同じことをやっているのですよ。酸素という反応性の高い“危険な”化学物質をうまく使って莫大なエネルギーを取り出すことができるようになったバクテリアを、真核生物の祖先が体内に取り込むことによって、効率的なエネルギー代謝経路の獲得に成功しました。このバクテリアが、現在のミトコンドリアです。この共生が起こらなければ、生物は巨大化できなかったといわれています。共生は危険な賭けなのですが、その賭けに勝って、それにより新たな能力を獲得したものが新たな環境に進出できる。そして新しく獲得した能力が生存にとって有利だったから、その能力が世代を超えて受け継がれることになったのです。

深海の生態系のカギを握るトップ・プレデター

― 深海の世界は、まだまだわからないことだらけですね。

人間が深海に行けるようになったのは、比較的最近のことです。技術の進歩と歩みをともにして、これから深海の研究も進むと期待されています。わかっていないことのなかで、私が興味を持っていることの1つが、深海における“トップ・プレデター”は誰か、という問題です。

トップ・プレデターとは1つの生態系の頂点にいる捕食者のことです。生態系における頂点の生物はとても重要で、それがなにかの形でいなくなると生態系が崩壊するという現象は世界中で報告されています。よく知られる例は、米国のイエローストーン国立公園。人に危険が及ばないようにと、ハイイロオオカミをすべて駆除した結果、彼らが捕食していたアカシカが爆発的に増えて森を食い荒らしました。森の草や木がダメになっただけでなく、それに依存していた生き物がどんどん姿を消してしまったのです。この生態系におけるトップ・プレデターはハイイロオオカミでした。別の地域からハイイロオオカミを移住させると、かなり短期間で生態系がもとに戻っていく様子が観察されました。

トップ・プレデターは生態系内のポピュレーションや、生物の多様性を維持する役割を担っているということがわかってきたのです。

― 深海におけるトップ・プレデターは何なのですか。

海域によっても水深によっても異なるでしょうね。サバンナにおけるトップ・プレデターがライオンであることを知らない人はいませんが、深海のトップ・プレデターが誰かを我々はまったく知らないのです。私の研究では、クジラの死骸を深海に沈め、それを餌とする生き物が何であるのかを調べたりします。同じような水深であっても、相模湾で沈めたときには深海性のカグラザメがやってきましたが、沖縄では、沿岸性の人食いザメとして悪名高いイタチザメが深海底まで下りてきました。

最近、駿河湾の水深2500メートルのところで、見たことのない大きな魚に出合いました。いくつかの解析の結果、トップ・プレデター、あるいはそれに近い存在ではないかと考えています。海の平均水深は3800メートル。そこからすれば浅いところにすら、生態系の重要なピースとなる未知の大型生物が潜んでいるのです。

近年、漁獲量の減少に伴い、漁場がどんどん深くなっています。10年でおよそ60メートルずつ深いほうへ向かっています。私たちは深海のトップ・プレデターが誰であるのかすら知らないにもかかわらず、さまざまな水産生物を次々と漁獲しています。深海は浅海に、浅海は陸につながっています。深海における生態系の破壊がまわりまわってどこに影響を及ぼすかは誰にもわかりません。地球環境を守るためにも、最も広大な生命圏の1つである深海の生態系について、その実態を早急に解き明かすべきなのです。

Text=入倉由理子Photo=平山 諭 Illustration=内田文武

After Interview

その生物たちが化学物質から有機物を取り込むと聞けば、本連載第1回で取り上げた地球外生命の話が思い出される。私たちとはまったく違う方法で命を育むものが、土星の衛星と、地球上の最後の秘境である深海底に共通して存在するかもしれない。ふだん我が物顔で君臨する人間が、多様な生のたった一例でしかないとあらためて気づく瞬間だ。自然の前に謙虚でありたいものだ。

聞き手=石原直子(本誌編集長)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ