著者と読み直す

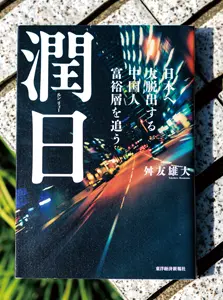

『潤日(ルンリィー)』 舛友雄大

中国系の人々が日本で政治や経済のエリートになっていくことも十分あり得る

本日の1冊

『潤日(ルンリィー)』 舛友雄大

近年、日本各地で従来の「留学生」や「技能実習生」とは異なる新しいタイプの中国人移民=「潤日(ルンリィー)」が急増している。中国の大都市で暮らし、海外経験も豊富なニューリッチや、祖国の抑圧を逃れてきたリベラルな知識人も少なくないという。著者が丹念に拾い集めた証言からは、彼らがあらゆる分野で影響力を増している実態が浮かび上がる。人口減で収縮する日本は、この新移民とどう向き合っていけばよいのか。(東洋経済新報社刊)

近年、日本各地で従来の「留学生」や「技能実習生」とは異なる新しいタイプの中国人移民=「潤日(ルンリィー)」が急増している。中国の大都市で暮らし、海外経験も豊富なニューリッチや、祖国の抑圧を逃れてきたリベラルな知識人も少なくないという。著者が丹念に拾い集めた証言からは、彼らがあらゆる分野で影響力を増している実態が浮かび上がる。人口減で収縮する日本は、この新移民とどう向き合っていけばよいのか。(東洋経済新報社刊)

「中国人が都心のタワマンを爆買い」「中学受験で中国系の子どもたちが躍進」──。ここ1、2年、こうした報道がメディアを賑わせている。2024年末時点で在日中国人は前年比5万人増の87万人。急増する彼らは一体どんな人たちなのか。なぜ日本で暮らすことを選んだのか。日本の政治・経済・社会にどんなインパクトを与えるのか。断片的な情報を見ているだけではわからない中国新移民の多様な実態を、注目のジャーナリスト、舛友雄大さんが綿密な取材であぶり出しているのが、『潤日(ルンリィー):日本へ大脱出する中国人富裕層を追う』だ。

中国語の「潤」はもともと「儲ける」の意味。発音をローマ字で表記した「Run」が英語の「run(逃げる)」と同じスペルであることから、「中国からの脱出・脱出する人」を意味する隠語になった。背景にあるのは、習近平政権下の締め付けに対する不満や、将来への不安。ゼロコロナ政策で上海がロックダウンされた2022年から流れが一気に加速した。脱出先はさまざまだが、特にアッパーミドル層でブームになっているのが日本に「潤」する「潤日」。起業家、大手企業社員、エンジニア、知識人までもが「資産の保全」「低コストで快適な生活」「良質な教育環境」を求めて日本に移住しているという。

4 カ国語を操る力と情報網で「潤日」コミュニティに潜入

日本社会との接点をあまり持たない傾向にあるという潤日。舛友さんは、来る日も来る日も彼らに会い、関係を紡ぎながらコミュニティの内部へと分け入っていった。タワマンのなかでも特に人気の物件名まで特定し、日本の不動産を買うためのキャッシュの出所を探るべく地下銀行にも潜入。客を装い中国語で「500万元(約1億円)を日本円に両替したい」と切り出すあたりの描写は、手に汗を握る臨場感だ。アリババ集団の創業者、ジャック・マー氏ら超富裕層の日本での生活をサポートするビジネスや、中国人御用達の会所(プライベートクラブ)の存在など、驚きの実態を明らかにしていく。そんな舛友さんと、中国との出合いは大学時代。

「交換留学先のカナダで初めてできた中国人の友達がきっかけでした。ものすごく親切で優しくて、それまで自分が持っていた『中国人=金に汚い』などというイメージが一気にひっくり返されたんです。その彼と共に中国を旅して、この国にますます興味が湧きました」

その後のキャリアはユニークだ。アメリカの大学院で中国と世界の関係について学んだ後、4年間北京の経済メディアで記者として活動。関心が東南アジアにも広がり、シンガポールやインドネシアで研究や取材活動を続けた。現在は日本が拠点だが、友人の9割は外国人。「日本で暮らしている日本人があまり持たない視点があるのかもしれません」と笑う。

中国人留学生が半分占める高校 潤日頼みの地方自治体も

ヴェールに包まれた潤日のリアルを圧倒的な解像度で描きだせたのは、4カ国語を操る語学力と独自の情報網を持っているからこそだろう。

潤日は人口減が進む日本の景色を変えつつある。少子化に苦しむ地方では、中国からの留学生が全生徒の半数を占める高校まで出現。大学でも中国出身の経営者やビジネスパーソンを対象とする中国語のMBAコースが新設され、某自治体では中国人をターゲットとする巨大集合住宅プロジェクトが進行中だという。

「さらに私が注目しているのは政治家になろうとする中国出身者の動きです。帰化した人を含めると在日中国人が100万人に達するといわれるなか、人口減で議員のなり手がいない地方で議員を目指す人が増えている。長期的に見れば、中国にルーツを持つ人たちが日本で政治や経済のエリートになっていくことも十分あり得る」

日本ではインターネット空間を中心に「反中」の風潮が強い。潤日についても「(日本が外国人の起業を増やすために要件を緩和した)『経営・管理ビザ』が悪用されている」「日本の社会保障にタダ乗りしている」といった批判もある。一方で、流入する中国マネーや中国人IT技術者が、日本経済の活性化やAI分野の競争力強化に寄与するとの期待もある。

「潤日が日本にもたらすプラスやマイナスを冷静に見ないといけないのですが、問題は具体的なデータが少ないこと。不動産に関しても、彼らがどのエリアでどのくらい買っているのか、実は統計がないんです。単純労働者ではなく、高度人材を含む影響力のある中国人が増えていくことをどう捉えるのか。従来とは違う中国コミュニティと日本はどう向き合っていくのか。冷静に議論すべき時期が来ていると思います」

世界的にも注目されているという「潤日」の動き。舛友さんは今後、中国語や英語でも発信していくつもりだ。

Masutomo Takehiro

Masutomo Takehiro

中国・東南アジア専門ジャーナリスト。カリフォルニア大学大学院で国際関係修士号を取得後、北京で経済メディアの記者として4年活動。シンガポール国立大学研究員、インドネシアの英字紙などを経て、現在は日本語、英語、中国語、インドネシア語で取材・発信をしている。

Text=石臥薫子 Photo=今村拓馬

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ