AI のお手並み拝見

身体性

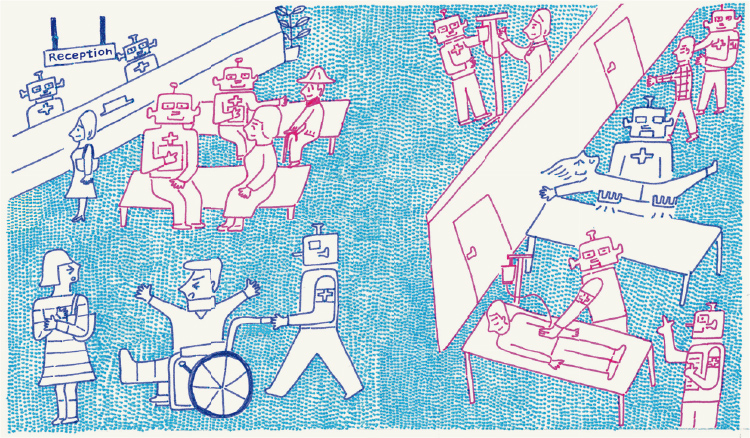

ロボットに介護を任せられるか

テクノロジーの進化により、人間の生活は豊かになった。自動車や産業機械の発達は、飛躍的な工業化を推し進めたが、AIの時代に入り、今後はさらに顧客接点でのテクノロジーの活用が期待されている。いまや医療や介護、接客など各分野でAIを搭載したサービスロボットの開発が進められている。

人間の身近な存在として働くAI時代のロボットには、人間とうまく協働する力が必要だ。そのためハード面では、人と接触しても安全で、皮膚のように柔らかい触感の素材や、人間のようにしなやかで柔軟な動きのできる構造など、ソフトロボティクスの研究が盛んに行われている。

「それでも、いちばんの課題は、ロボットがどこまで心を理解できるかだと思います」。そう語るのは、大阪大学教授の浅田稔氏だ。人間が認知を獲得するメカニズムをロボット開発に応用する認知発達ロボティクスの第一人者である。

頭ではわかっても身をもって理解していない

介護の現場で、人間であれば、相手が立ち上がりたいタイミングに合わせて力を貸したり、相手が痛そうな顔をしていたらそっと力をゆるめたりすることが自然にできる。しかし、ロボットには相手の意図や情動を即座に読み取り、柔軟に対応することは難しい。なぜならロボットは、人間のように「身をもって理解する」ことがまだまだできていないからだ。「ディープラーニングの進化により、画像や音声などさまざまな感覚情報を大量に収集し、高速処理できるようになりましたが、それを実際の動きとして再現する研究はそれほど進んでいません。ロボットに1000万枚の画像情報を覚えさせることはできても、ある動作を1000万回試行させることは耐久性の面でも難しい。言ってみれば、今のロボットは、データ処理は得意でも身体を使うことが苦手な"頭でっかち"な状態なのです」

心理学の分野で、有名な実験がある。生後2週間の双子の子猫を遮蔽された装置に入れ、片方はゴンドラに乗せて自律的に動けないようにし、片方は自力で歩けるようにした。与えられた視覚情報はまったく同じだったが、その後の歩行実験で、自力で歩いた猫は段差の前で立ち止まったのに対して、ゴンドラに乗せられた猫は構わずに歩き続けようとしてつまずいた。

ゴンドラに乗せられた猫は、段差があることはわかっても、段差が「危険だ」ということがわからない。つまり、外から十分な情報を与えられても、それを自分の身体で体感しないと、その意味を理解できないということだ。

他人の痛みがわかるのは自分も痛みを知っているから

このように、実際に自分で動いてみて初めて獲得できる知識も少なくない。たとえば新生児が自分の手を凝視するのは、物をつかむための手の姿勢を、人の顔をいじるのは、顔の視触覚情報を確認しているのだといわれている。

人間は、他者を含む外部環境とのかかわりのなかで、多くのことを学んでいく。身体というメディアを通じて、リアルな世界からさまざまな情報を得、その意図を検証していくことによって初めて、実体のある知識を身に付けることができるのだ。

人の心が理解できるロボットを作るために、浅田氏は根源的な恐怖である「痛み」の回路をロボットに埋め込むという考えを持っている。「自分が痛みを経験しないと、他人の痛みもわからない」といわれる通り、ロボットも痛みを知れば人間への共感が生まれる可能性がある。それができれば、何も言わなくても、「この体勢では腰が痛そうだ」と自分で判断して力を加減してくれる介護ロボットが登場する日も、それほど遠くはないかもしれない。

「逆説的ですが、人の心を理解するには、身体を有していることが極めて重要です。もしロボットが、自らの"身体で学ぶ"ことができるようになれば、人間の"心"に近いものを持たせることができるのではないでしょうか。従来のように設計者が機能や行動を規定するロボットではなく、環境との相互作用を通じて自ら学習し、自律的に判断できるロボットの実現を目指しています」

Text=瀬戸友子Photo=宮田昌彦Illustration=山下アキ

浅田 稔 氏

大阪大学大学院工学研究科教授。

Asada Minoru 1982年、大阪大学大学院基礎工学研究科後期課程修了。1989年同大学工学部助教授、1995年同学部教授を経て、1997年より現職。1986~1987年、米国メリーランド大学客員研究員。ロボットによる競技大会ロボカップ創設者の1人であり、ロボットを通じて人間の知能発達の過程を研究する認知発達ロボティクスの第一人者。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ