人事のアカデミア

【数理マルクス経済学】社会の本質から資本主義を捉え直す 今こそマルクスを学ぶ意義がある

カール・マルクスは最も有名な経済学者の1人だろう。『資本論』を読んだことがなくても、マルクスが資本主義経済を批判的に論じたことは知られているし、「搾取」や「階級」という言葉も日常的に使われている。しかし、学問としての「マルクス経済学」は、もはや古典とみなされている感がある。そこで、現代の主流派経済学で使われる数学的手法を取り入れた「数理マルクス経済学」を専門とする松尾匡氏に、マルクス経済学の真髄と、現代的意義について聞いた。

労働価値説から見えてくるヒトとヒトとの依存関係

梅崎:最近マルクスが再注目されており、一般向けの本もたくさん見かけます。ただ、個人的な印象では、マルクス経済学にではなく、思想家、哲学者としてのマルクスへの関心で読まれている気がします。

松尾:私もそう思います。かつて大学の経済学部では、「マルクス経済学」と「近代経済学」が2大看板でした。しかし、ソ連崩壊などの影響で、マルクスの理論は間違いではないかといわれるようになる。私から見ると、そもそもソ連のマルクス解釈はおかしなことだらけでしたが、マルクス経済学自体が急速に衰退して、大学でもほとんど教えられなくなりました。今や経済学といえば近代経済学、つまり現在の主流派経済学を指すようになっています。

梅崎:一般的なイメージでは、マルクス経済学と近代経済学の最もわかりやすい違いは、数学を使うかどうかだと思います。昔は「数学が苦手だからマルクス経済学を選ぶ」という学生もいました。でも、松尾先生の専門である「数理マルクス経済学」は数式モデルを使いますね。

松尾:確かに19世紀の経済学を牽引した英国のリカードや、その理論を継承したマルクスなどの古典派経済学では、あまり数理的な分析は行われず、せいぜい簡単な数値計算程度でした。それに対し「経済学は科学であるべき」だとして数学を使った客観分析を行う潮流が生まれ、それが現在へと続いています。

ただし、数式こそ出てこないものの、もともとリカードやマルクスの理論は、数学的思考に基づいたロジカルなものでした。これを数式で表したのが数理マルクス経済学です。そのほうがマルクスの主張を捉えやすい面もありますし、主流派経済学と同じ客観的な手法を使うことで議論の幅も広がると考えています。

梅崎:マルクス経済学の最大の特徴といえば「労働価値説」です。近代経済学にはない「投下労働価値」という概念を使います。

松尾:投下労働価値とは、商品1単位を生産するために、直接・間接に必要な投入労働量のこと。服を例にとれば、服を作るための労働量はもちろん、その服を作るのに必要な布を作るための労働量、その布を作るのに必要な綿花を作るための労働量と、川上から川下まで全段階の投入労働量を足し合わせたものです。

投下労働価値の概念を使うと、年ごとにある商品を純生産するためにどれくらいの労働が必要か計算できます。そうなれば、何を作る部門にどれだけの労働を取り分けなければならないのか、社会全体の労働配分を把握できます。

梅崎:社会的な労働配分把握というのがポイントですね。

松尾:生活に必要なものを1人で作ることはできませんから、人間はお互いのニーズを満たすために、社会全体で労働を分担して、生産したものを分け合っています。それは原始社会でも、現代のような商品生産社会でも変わりません。

この「ヒトとヒトとの依存関係」こそが社会の本質です。ところが私たちの目に映る現象としては、価格とか賃金とか「モノとモノとの交換関係」として現れます。見た目ではない社会の本質を理解するために、労働価値説というツールが有効なのです。

梅崎:「搾取」についても、労働価値説によって説明ができます。

松尾:人は労働を分担して必要なものを手に入れますが、社会全体を見ると、労働者が消費する必需品だけを生産しているわけではありません。直接労働に関わらない資本家のための商品や、機械や工場などの生産手段の拡大分もあります。このような労働者が自由にできない財を剰余生産物といいます。

梅崎:この剰余生産物も、社会全体で労働を分担して生産しているということになりますね。

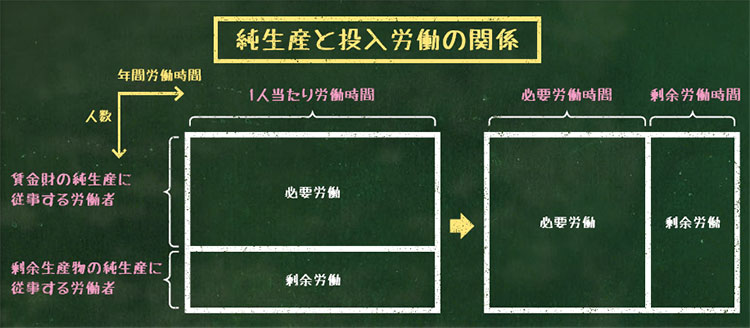

松尾:はい。これを労働者1人当たりの労働時間に置き換えると、自らが入手できる財を生産する「必要労働」と、剰余生産物を生産するための「剰余労働」に分かれます(下の図)。労働者からすると、労働時間の一部は自分のために働き、残りは資本家のために働いている。ここに労働の搾取があるというわけです。

梅崎:別にブラック企業に不当な契約を結ばされているわけではなく、搾取は、経済全体の連関のなかで起こっている。

松尾:そうです。大切なのは、「ヒトとヒトとの依存関係」という本質に立って、社会全体の適切な労働配分を考えていくことです。

出典:『これからのマルクス経済学入門』より抜粋

出典:『これからのマルクス経済学入門』より抜粋

「モノ」が一人歩きし人々を抑圧し始める

梅崎:こうしたマルクスの理論のベースには疎外論があると、松尾先生は主張されています。

松尾:「疎外」とは、仲間はずれの意味ではなく、本来、自分に属すべきものがコントロールできない状態になってしまうことです。マルクスは、ドイツの哲学者フォイエルバッハの疎外論の影響を受けています。フォイエルバッハは、理性を主としたヘーゲルを批判し、生身の肉体を持った人間を重視して、個々の現場の事情に立つことを主張しました。

梅崎:マルクスはこの見方を経済学に導入した。

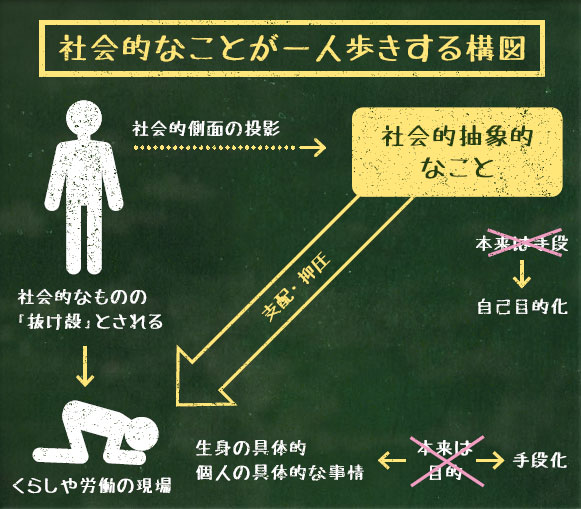

松尾:本来、労働の目的は一人ひとりが豊かに暮らしていくことですが、そのための手段が自己目的化し、一人歩きしてしまうことはめずらしくありません。たとえば、うまく協働するために作った社会的な制度や仕組みが、現場の事情を離れて抽象化していき、コントロールできないものになってしまう。逆に人々を支配・抑圧し始め、人間が抜け殻にされることがよくあります(下の図)。

梅崎:貨幣はその象徴ですね。生きるための手段であったはずが、いつの間にか貨幣を貯めることが目的になってしまい、人間が貨幣に振り回されることになる。

出典:『図解雑学 マルクス経済学』(松尾匡、ナツメ社)より一部編集部改変

出典:『図解雑学 マルクス経済学』(松尾匡、ナツメ社)より一部編集部改変

松尾:これが「物象化」というものです。「ヒトとヒトとの依存関係」が「モノとモノとの交換関係」として現れる。モノといっても、具体的な「物」ではなく、実は人間の「観念」「思い込み」なのです。制度も貨幣も実体があるわけではなく、抽象的な観念にすぎません。思い込みに人々が抑圧されるという本末転倒をマルクスは批判しているのです。

梅崎:そして疎外が起こる原因は分業だといいます。

松尾:分業とは単に労働の分担ではなく、人々がお互いに依存関係にありながら、特定分野に閉じ込められ、調整し合えない状態を指します。全体の規模が大きくなると、情報交換や合意形成などにおいて、直接協働することが難しくなるので、リーダーを立てたり、ルールを作ったりしてうまく全体を回そうとします。そうして分業が進んでいくと、手段として打ち立てたものが目的化し、疎外が起きるというわけです。

唯物史観は必然ではない未来を選ぶこともできる

梅崎:松尾先生は「唯物史観」も疎外論の一種と述べられています。

松尾:「唯物史観」はいろいろな解釈がされていますが、簡単にまとめると、経済的土台の変化に合わせて、上部構造である政治体制が変化するという法則です。中世ヨーロッパでは、領主の管理で農民が働くという土台に対応して、上部構造は封建身分制がとられました。やがて商工業が発展し、ブルジョワジーが賃金労働者を雇って生産するようになると、近代立憲制の自由主義体制に変わっていくという具合です。新たな土台と矛盾するようになった上部構造が新しいものに取り替えられることが革命というわけです。

梅崎:これを疎外論で説明すると。

松尾:基本的な枠組みは同じで、世の中が進むにつれ分業のあり方が変わります。土台とは、生身の人間がお互いに労働し合ってお互いの生活を作り出している場。上部構造とは、全体をコントロールするために外に打ち立てるものです。これが一人歩きして土台とのギャップが生まれると、革命が起こって新しい上部構造に取り替えられます。

梅崎:ソ連共産党は疎外論を否定していましたが。

松尾:ソ連共産党の解釈では、唯物史観は必然的な客観法則でした。生産力の発展のため、資本主義から社会主義へ移行するのは科学的な歴史法則だとして、民衆に押し付けていたと思います。

疎外論の解釈では、土台とは「ヒトとヒトとの依存関係」そのものです。主人公は生身の人間で、土台がどう変わるかは誰も予見できない。土台に合わせて上部構造が取り替えられるとしても、あらかじめ方向性が決められているわけではありません。だからどういう方向に進むか、私たちには選択する余地がある。複数の選択肢のなかから、より現場の事情にマッチした上部構造を求めていくこともできるはずです。

梅崎:ヒトの立場に立ってモノの一人歩きを批判するというのがマルクスの価値判断だった。松尾先生はマルクスを「総合者」だと表現していますね。

出典:『対話でわかる 痛快明解 経済学史』(松尾匡、日経BP)より抜粋

出典:『対話でわかる 痛快明解 経済学史』(松尾匡、日経BP)より抜粋

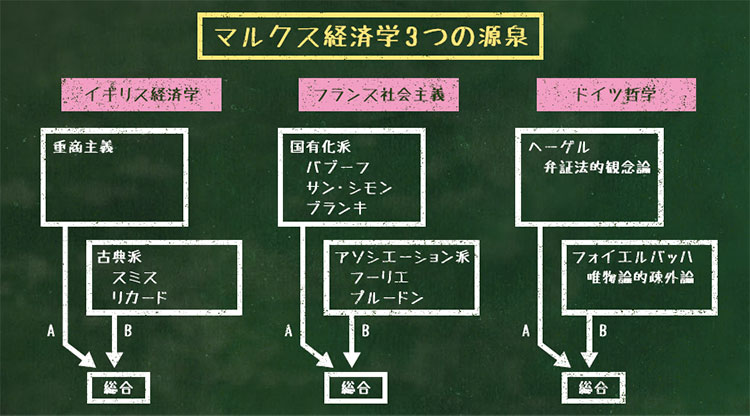

松尾:マルクス主義には、イギリス経済学、フランス社会主義、ドイツ哲学という3つの源泉があるといわれます(上の図)。イギリス経済学では重商主義と古典派、フランス社会主義では国有化派とアソシエーション派、ドイツ哲学ではヘーゲルとフォイエルバッハ、とそれぞれ先行する2つの潮流があり、共通した性質が見いだせます。前者は全体を重視し、理性によって上から管理する、後者は個人を重視し、感性を尊重して現場に任せるという立場です。

産業革命が起こった19世紀半ばに、国や分野を超えてこの2つの潮流が登場したのは時代の必然でした。マルクスは基本的には後者の立場をとりながら、前者についても徹底的に勉強し、2軸を両立する総合者だったと考えています。

梅崎:片方に偏ることなく、2軸を批判的に継承したわけですね。

松尾:世界を普遍化していく資本主義にどう対峙していくのかは、非常に大きな問題です。対立する意見をただ否定するのではなく、1つの体系として総合したところがマルクスの偉大さではないでしょうか。

梅崎:だからこそ、マルクス経済学は今も多くの示唆を与えてくれるのだと思います。

Text=瀬戸友子 Photo = 刑部友康(梅崎氏写真) 本人提供(松尾氏写真)

松尾 匡氏

立命館大学経済学部教授

Matsuo Tadasu 神戸大学大学院経済学研究科博士課程修了。久留米大学経済学部教授を経て、現職。専門は理論経済学。「マルクスの基本定理」を導いた置塩信雄に師事し、数理モデル分析やゲーム理論をマルクス経済学に応用する。現代社会の抱える課題に対する政策提言も積極的に行う。

◆人事にすすめたい本

『これからのマルクス経済学入門』(松尾匡・橋本貴彦/筑摩選書)マルクス経済学の基礎概念を再検討し、現代的な意義を明らかにする。

梅崎修氏

法政大学キャリアデザイン学部教授

Umezaki Osamu 大阪大学大学院博士後期課程修了(経済学博士)。専門は労働経済学、人的資源管理論、労働史。これまで人材マネジメントや職業キャリア形成に関する数々の調査・研究を行う。

Navigator

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ