65歳までの継続雇用義務のさらなる延長をどう考えるか

近年、高年齢者の就業率が急激に上昇している。総務省「労働力調査」から60~64歳の就業率の推移を見ると、2000年に51.0%だったものが、2010年には57.1%、2023年には74.0%と急上昇している。65~69歳の就業率も2010年の36.4%から2023年時点には52.0%に達している。この傾向を見れば、定年後も働き続けることは今後ますます「当たり前」になっていくと思われる。

2000年代以降に高齢期の就業率が高まった背景を振り返ると、そこにはやはり経済的な要因が少なからぬ影響を与えていると考えるのが自然だ。バブル経済の崩壊以降、人々の生活水準向上の歩みが遅くなり、経済成長率の鈍化や人口の高齢化によって、中高年の賃金や定年後の退職金は減少、政府の厳しい財政状況から厚生年金の支給開始年齢引き上げなどによる公的年金の給付水準の引き下げも進んでいる。厚生年金の新規裁定者の支給月額(モデル世帯)は、近年は物価高に伴って名目の年金支給額は増額改定が行われているが、それ以上に物価が上昇しているため、実質では緩やかな減少が続いている。長期的に見ると、厳しい年金財政の中で、寿命の延伸によって増加する老後生活費の原資を高齢期の就労なしに獲得することは年々難しくなっている。昨今のこうした経済的な事情が、働き続けることを選択する人が増加していることの主因になっていると見られる。

高年齢者活用の巧拙が企業利益を左右する展開に

他方、企業の状況に目を向ければ、労働市場の環境変化に伴って、経営の在り方も大きく変化している。近年の企業の採用環境を振り返ってみると、最も大きな環境変化に挙げられるのは人手不足の深刻化である。そして、少子高齢化の進展に伴って、多くの企業において優秀な若手の採用や定着に困難が生じてきている。リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査」によれば、大卒求人倍率は1.75倍と高水準で推移している。これに伴って高卒者や2025年卒の大卒者の初任給は大きく上がり始めているほか、特に若年層においては長時間労働への忌避感が強まり、働き方改革関連法で導入された労働時間の上限規制もあいまって、従業員に長時間働いてもらうことは不可能になってきている。こうした中、十分な量・質の人材を採用し定着を図ろうと思えば、これまで以上の大きなコストを負担することは避けられない情勢になってきている。

このように、若年従業員に大量の業務遂行を期待することができなくなっている中で、シニア人材に対する企業側の見方も変わりつつある。これまでであれば、低いコストで満足のいく質・量の若手人材を獲得できていたことから、シニア社員を積極的に活用しなくとも、企業現場の業務をこなすことは十分に可能であった。しかし、そのような前提が崩れていくとともに、企業側も高齢社員に対する期待を変え始めている。豊富な就労経験を持ち、かつ積極的な教育投資を行わなくとも即戦力として活躍してもらえる人材であるシニアに対して、期待が高まっているのである。今後は、いかにしてシニア人材をうまく活用できるかが、企業利益にますます大きな影響を及ぼすことになっていくと見られる。

本稿では、改めてシニア社員の報酬水準や仕事の内容についての分析を行いながら、今後のシニア活用のための人事制度の在り方を考える。

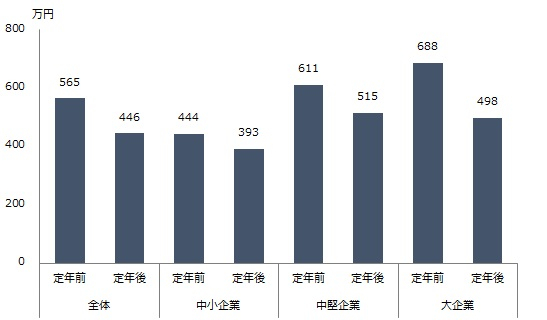

大企業では3割程度、中小企業では1割程度年収は減少する

まず、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」を用いて、定年前後の賃金変化を分析したデータを紹介する(図表1)。同図表では2018年時点に56~60歳であった正規雇用者かつ2023年時点に同じ会社で働き続けている人について、2023年の賃金水準がどのように変化したかを分析している。なお、今回のデータ分析の対象になった人は必ずしも5年後に定年を経験しているわけではないが、ここではわかりやすさのため2018年時点の年収を定年前の年収、2023年時点の年収を定年後の年収と表現する。

全体として、定年前に正規雇用者であった人の定年後の年収は平均して約21.1%減少となった。全体としては定年後におよそ2割程度、年収水準が下がるというのが相場であることがわかる。

年収の減少幅は企業規模に応じて変動する。中小企業では、定年後の年収の減少幅が11.5%と比較的小さい。中堅企業では、定年前の年収が611万円と中小企業よりも高い水準にあるが、定年後の年収は515万円に減少する。減少幅は15.7%であり、中小企業よりも大きい。そして、大企業では定年前の年収が688万円と最も高くなっているが、定年後の年収は498万円に減少し、減少幅は27.6%と最も大きくなっている。

図表1 定年前後の平均年収の変化

注:2018年から2023年の変化

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

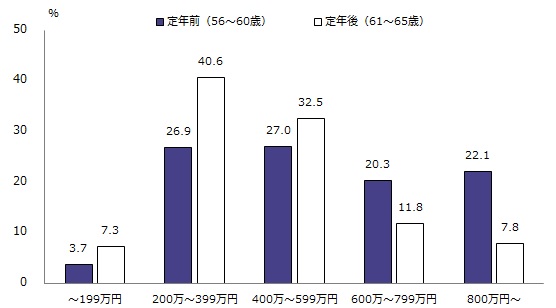

年収帯は200万円から600万円に集中

続いて、定年前後で年収分布にどのような変化が生じているかを見る。図表2では前図表と同じく2018年時点に56~60歳の正規雇用者であった継続雇用者について、2018年と2023年の年収分布の変化を図示している。

定年後の年収分布を見ると、200万~399万円の層が大幅に増加しており、定年前の26.9%から定年後には40.6%に達している。また、最も低い年収帯(~199万円)も定年前の3.7%から7.3%に増加している。このことは、定年後に多くの人々が収入の減少を経験し、低年収層に移行する傾向が強まっていることを示している。

一方、400万~599万円の年収層は、定年前の27.0%から定年後には32.5%に上昇している。600万~799万円の層は20.3%から11.8%に減少し、800万円以上の層も22.1%から7.8%に減少している。これらのデータは、定年後に高年収層から中間層、さらには低年収層へと移行する人が多くいることを示唆している。その一方で、800万円以上が7.8%存在することから、少ないながらも定年後においても高い収入を得る雇用者が一定数存在していることがわかる。

図表2 定年前後の年収分布の変化

注:2018年から2023年の変化

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

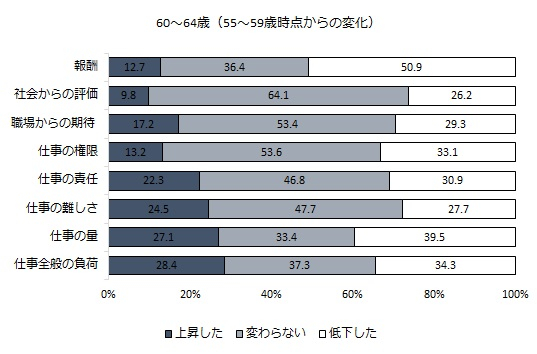

仕事の量や責任、権限などは減少

年収水準が定年前と比較して1~3割ほど減少する定年後。実際の仕事の中身はどうなっているのだろうか。リクルートワークス研究所において高齢就業者の就労実態を解明することを目的に実施した「シニアの就労実態調査」からシニアの仕事内容の変化を分析したものが図表3である。

同調査では、5年前からの変化について、回答者の主観に基づいて回答を得ている。例えば、仕事全般の負荷については、現時点で60~64歳の就業者に対して「あなたは、5 年前と比較して、仕事全般の負荷はどのように変化したと感じていますか」と質問を行っている。これに対して「5年前から上昇したと感じる」「5年前からやや上昇したと感じる」「変わらないと感じる」「5年前からやや低下したと感じる」「5年前から低下したと感じる」の 5 件法で回答を得ており、上昇したと答えた割合、変わらないと答えた割合、低下したと答えた割合を集計したものである。

同図表を見ると60~64歳の就業者について、仕事全般の負荷は28.4%が上昇したと答えた一方で、34.3%の人が低下したと答えた。仕事の負荷の中身を見ていくと、仕事の量は39.5%が低下したと答えている。また、仕事の責任は30.9%、仕事の権限は33.1%が低下したと答えており、上昇したと答えた人よりも多かった。一方で、仕事の難しさは27.7%の人が低下したと答えたものの、24.5%が上昇したと答え拮抗する結果となった。また、報酬は50.9%と多くの人が下がったと答えている。

図表3 定年前後の仕事内容の変化

出所:リクルートワークス研究所「シニアの就労実態調査」

高齢者の処遇・人事管理はどうあるべきか

本稿では、報酬水準や仕事内容の変化を中心に高年齢者雇用の現状について分析を行ってきた。データから推察されることをまとめると、労働者は高齢期に差し掛かっていく中で、仕事の量や権限などについての緩やかな低下を経験する傾向にある。これに伴い、報酬水準も低下するが、報酬水準の低下幅と仕事内容の変化とには大きなギャップが見られ、仕事内容の変化以上に報酬水準が大きく下がている。

これは、日本企業の多くが実質的に採用している年功賃金によるところが大きい。つまり、多くの企業では若いころには実際のパフォーマンスよりも低い給与水準を設定する代わりに、中高年の時期にパフォーマンスよりも高い給与水準を設定している。こうした中、高齢期にパフォーマンスに見合った給与水準を設定したとしても、従業員側にとってみれば、仕事内容の変化はさほど大きくないにもかかわらず、給与は実態よりも大きく削減されていると感じてしまう。これは定年後の処遇の問題であると同時に、現役時代の年功賃金との接続の問題であると考えることができる。そのような背景を前提とすれば、高齢期に給与水準が大きく低下することだけをもってして、それが不合理であるとみなすことは必ずしも適切であるとは言えない。

一方で、ここまで説明してきたように、近年、状況は大きく変化していることも事実である。若手社員の採用難から若年層の報酬水準は上昇に向かっており、かつ高年齢者雇用の義務化の影響などから中高年の報酬水準が抑制されるなど報酬水準のフラット化が進みつつある。将来を展望すれば、今後も労働市場の圧力から、多くの企業は賃金カーブのさらなるフラット化を模索せざるを得ないだろう。これにあわせて、年齢にかかわらず同一の労働であれば同一の賃金を支払うという考え方も少しずつ広がっていく可能性がある。

こうした中で、企業における高年齢者の処遇・人事管理の在り方も変わっていく必要に迫られることは間違いない。つまり、今後は現役世代と変わらぬ働き方をするシニア社員には現役時代と遜色ない報酬を支払い、そうではない社員にはパフォーマンスの低下に応じて報酬水準を大きく下げるという形へ、多くの企業の報酬体系が収斂していくことになると見られる。そして、定年後の家計の状況や、仕事に対する位置付けの変化などを踏まえれば、結果として、一部の意欲あふれたシニア社員は現役世代と変わらぬ働き方を続ける一方で、平均的な従業員は仕事の内容も報酬の水準も緩やかに低下していくことになるだろう。

定年前の過度に高い報酬体系が修正されていけば、高年齢者雇用の義務化に伴って企業が直面する問題は軽減されていくことになると考えられる。最終的に、このようなキャリアの最終盤の選択は、あくまで個々の従業員の意思決定によることになるのが理想だ。そのためにも、企業人事による人事制度改革や現場のきめ細かな評価、個々の従業員の適切な働きを引き出すための高度なマネジメントが企業側にも求められることになる。今後のシニア活用が高度な次元で実現すれば、70歳までとはいわずとも、67歳もしくは68歳までの継続雇用義務のさらなる延長は十分にあり得るだろう。

坂本 貴志

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ