世帯動態と労働投入量(3) ――育児時間の増加が時間的制約を大きくしている可能性

本コラムでは、総務省「社会生活基本調査」の匿名データを用いて、世帯の状況と世帯員の時間の使い方との関係について分析する。1996~2016年(5年おき)の5回分の調査を利用した。各回5万5,000以上の世帯が記録されており、日本の世帯における時間の使い方を知るうえで重要なデータである。はじめに、世帯での時間の使い方がどのように変化してきたかを見ていこう。

2人以下世帯では余暇が増え、3人以上では減った

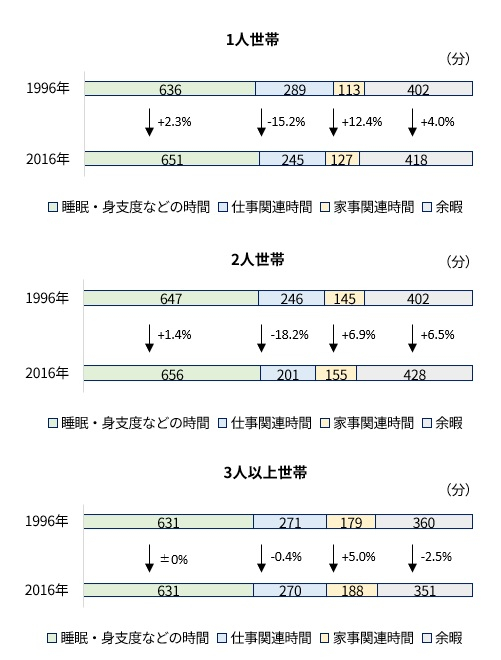

図表1には、1人あたりの平均的な時間の使い方を世帯の人数別に示した。横棒の数値を足し合わせると1,440分(=24時間)となる。時間の区分は、次の4つに分けた。すなわち、生きていくうえで生理的に必要不可欠な「睡眠・身支度などの時間」(※1)、社会生活を営むうえで義務的な性質の強い時間として「仕事関連時間」(※2)と「家事関連時間」(※3,※4)、さらに自由に使える「余暇」(※5)である。これらの配分は、1996年と2016年で変化したのだろうか。

まず、世帯の人数が1人と2人における配分を見ると、仕事関連時間が1人世帯で15.2%、2人世帯で18.2%減少し、その分、他の区分の時間が長くなっていることがわかる。これは、1人あるいは2人世帯の高齢化が進んできたことによる。調査年の1996年と2016年の全世帯における65歳以上の人口比率は16.0%と28.4%であったが、1人世帯では22.8%から37.9%へと上昇し、2人世帯でも31.0%から48.7%というように全世帯よりも大きく上昇した(※6)。

「世帯動態と労働投入量(2)――世帯人員数と世帯員の年齢が消費支出に与える影響」では、世帯の人数が少ないほど「保健医療、介護サービス」支出額が大きくなることを示した。図表1の結果は、高齢化と世帯人数の減少が並行して進み、その相乗効果によって日本全体での「保健医療、介護サービス」需要が大きく増大した可能性を示すものと考えられる。

他方、3人以上の世帯について見ると、睡眠・身支度などの時間と仕事関連時間はほとんど変わらなかったが、家事関連時間が増加し、余暇が減少していた。家事関連時間と余暇それぞれの増減の大きさは1日あたり9分、1週間では1時間余り(63分)である。1人世帯や2人世帯とは異なる状況が見て取れる(※7)。

2010年代は、女性や高齢者を中心に労働参加が進み、就業者数は増加してきた。図表1を見る限り、仕事関連時間は伸びていないが、家事関連時間が増加することで3人以上世帯での時間的な制約が大きくなっているように見える。仮にそうであれば、今後さらに就業率が上昇したり労働時間が長くなることによって労働投入量が増すのは難しくなるかもしれない。この点に着目して、家事関連時間の負担の増加の要因をさらに詳しく見ていこう。

図表1 世帯の人数別の時間の使い方

出所:総務省「社会生活基本調査」(平成8年、平成28年)

※四捨五入のため、数値が必ずしも一致しない箇所がある

3人以上世帯では育児の時間が増加

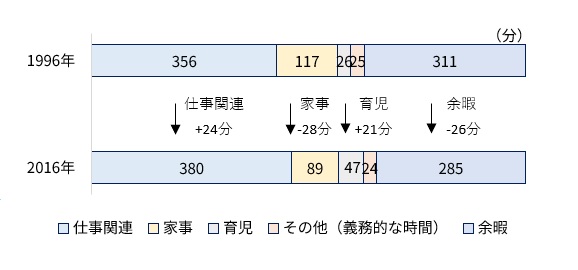

ここでは、図表1において年齢構成の変化による労働供給行動に大きな差異が見られたことを考慮し、3人以上の世帯のうち仕事からの収入を得る世帯について分析する。仕事からの収入を主な生計費に当てていることを想定するために、世帯年収が400万円以上(※8)の世帯に属する25~49歳を対象として図表2を作成した(見やすくするため、図表1の項目のうち「睡眠・身支度などの時間」は省略した)。

図表2によれば、仕事関連時間は1996年から24分の増加、家事時間(※9)は28分の減少、育児時間は21分の増加であった。図表1において「家事関連時間」が増加していた結果とはやや異なるが、総じて(仕事関連と家事関連を合わせた)「義務的な時間」は増した一方で、余暇時間が26分減少していた。図表2の集計は必ずしも子どものいる世帯に絞ってはいないものの、3人以上で生活する25~49歳の世帯員の時間が、仕事と育児によって圧迫されていることがわかる。

図表2 3人以上世帯における時間の使い方(25~49歳を対象) 出所:総務省「社会生活基本調査」(平成8年、平成28年)

出所:総務省「社会生活基本調査」(平成8年、平成28年)

対象:世帯の人数が3人以上7人以下の世帯かつ世帯年収が400万円以上の世帯に属する25~49歳の世帯員

※見やすくするために、「睡眠・身支度などの時間」は省略した。当該時間は、1996年では603分、2016年では608分であった。そのため、本図表の1996年の合計時間は837分、2016年の合計時間は832分である

世帯員が多くても育児時間を減少させる効果が小さくなっている

図表2において育児時間が増加した要因としては、次の2つが考えられる。1つは、定義上は同じ3人以上世帯でも1996年と2016年では1世帯あたりの人数が異なる可能性である。実際に、3人以上世帯での15歳以上世帯員の人数を確認すると、1996年は平均で3.4人であったのに対し、2016年には3.1人へと減少していた。世帯で育児を担うことのできる人数が減れば、1人あたりの負担が大きくなるだろうから、図表2の育児時間の増加は世帯の人数が減少してきたことが影響したと考えられる。

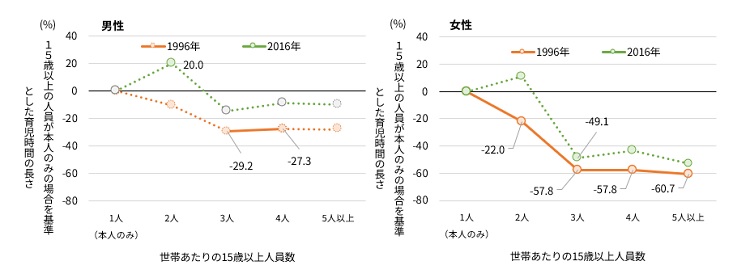

もう1つの要因として、育児そのものの負担が大きくなった可能性が挙げられる。仮に、1996年よりも2016年のほうが育児の負荷が高まっているとすれば、世帯の15歳以上人数が減少した以上に育児に要する時間が増すことになる。そこで図表3では、世帯あたりの15歳以上人数別の世帯員1人あたり育児時間を分析した。

1996年(オレンジ色の折れ線)では、15歳以上の世帯員が増えると育児時間が減少していた。男性1人で育児をしている場合を基準とすると、15歳以上の世帯員が3人ないし4人いる場合には育児時間が3割弱減少している計算になる。女性の場合でも、15歳以上の世帯員が3人以上いる場合には女性1人のときよりも6割程度育児時間が短くなっていた。世帯で子育てに参加できる人数が増えれば、1人あたりの負担が小さくなるという妥当な結果と言えそうだ。

続いて、2016年の結果(緑色の折れ線)を見ると、1996年の折れ線よりも上方に位置している。これは、2016年を1996年と比較すると、世帯員が増えても育児時間が軽減されにくくなっていることを意味する(しかも、多くの場合、統計的に有意でない)。

図表3 世帯の人数と25~49歳世帯員の育児時間の関係 出所:総務省「社会生活基本調査」(匿名データ)(平成8年、平成28年)

出所:総務省「社会生活基本調査」(匿名データ)(平成8年、平成28年)

対象:世帯の人数が3人以上7人以下の世帯かつ世帯年収が400万円以上の世帯に属する世帯員。掲載されている結果は、25~49歳の世帯員の育児時間の長さ

※統計的に有意な結果は、効果の大きさを数値で示し、2つ以上のプロットが連なる際には実線でつないだ

以上の結果を踏まえると、25~49歳の育児時間の増加は、世帯あたりの人員数が減少したことの影響を受けていた一方で、仮に世帯員数が同じであっても育児負担は増加傾向にあったと考えられる。こうした育児負担の増加は、余暇の減少にもつながっているだろうし、就業率や労働時間の伸びを抑える効果をもつ可能性がある。

これまで本プロジェクトでは、世帯の人数が減少し、労働集約的な産業へのニーズが高まることが日本全体の労働需要を押し上げるとの仮説と立ててきた。本コラムでは1人世帯や2人世帯などの少人数の世帯ほど高齢化が顕著であることがわかった。世帯人数の減少と高齢化が同時並行的に進むことで労働集約的な分野への労働需要を高めてきたと考えられる。さらには、3人以上世帯の分析を通じて、育児の時間的負荷が高まることで家計(世帯)の労働供給が抑制されている可能性も見られた。

こうした世帯内での時間配分の変化が労働供給に影響しうるという視点は、仮に家事に代わるサービスを市場から調達した場合に労働供給行動がどう変化するかなど、より発展的な議論につながる。本コラムでの分析はここまでにとどまるが、労働供給、消費(派生需要としての労働需要)、時間配分を組み合わせた分析を今後さらに進めていく。

(※1)社会生活基本調査では「1次活動」と定義される。

(※2)「仕事(収入を伴う仕事)」「学業(学生が学校の授業やそれに関連して行う学習活動)」と「通勤・通学」の合計を仕事関連時間とした。

(※3)「家事」「介護・看護」「育児」と「買物」の合計を家事関連時間とした。

(※4)「仕事関連時間」と「家事関連時間」を合わせて、社会生活基本調査では「2次活動」と定義される。

(※5)社会生活基本調査では「3次活動」と定義される。

(※6)本コラムの数値全ては「社会生活基本調査」(匿名データ)から算出しており、公表されている公的統計とは必ずしも一致しない。

(※7)3人以上世帯の65歳以上人口比率は11.1%から15.3%への変化であり、1人、2人の世帯ほどは高齢化が進んでいなかった。

(※8)国民年金と厚生年金を合わせた平均的な給付水準が月30万円程度であることを鑑み、勤労世帯を想定して400万円以上とした。

(※9)ここでいう家事時間とは、先の「家事関連時間」のうち「介護・看護」「育児」と「買物」を除いた時間。

小前 和智

東京理科大学理工学部工業化学科卒業、京都大学大学院工学研究科合成・生物科学専攻修了後、横浜市役所などを経て、2022年4月より現職。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ