ポストオフの変遷から未来を考える

役職から外れることを意味する「ポストオフ」は、従来、定年制度や役職定年制度に代表されてきたように、組織の新陳代謝を支える仕組みとして長年にわたり機能してきた。しかし、労働環境が大きく変化する近年、「ポストオフ」は、単なる人事上の措置ではなく、企業の持続可能性や人材戦略に直結する喫緊の重要なテーマへと変化しつつある。本稿では、ポストオフをキャリアの終わりではなく、あらたなステージの始まり、すなわちキャリアの“オン”と捉え直す視点を踏まえ、制度の歴史的な変遷を振り返りながら、これからの人事戦略におけるポストオフのあり方について深く考えたい。

定年制度と役職定年制度の変遷と課題

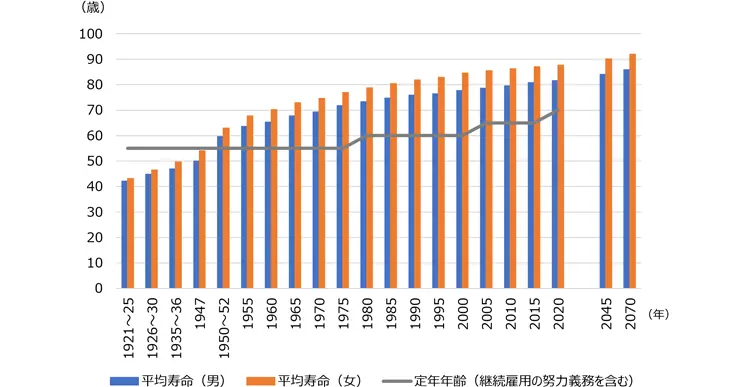

役職を外れることについて、まず思い浮かぶのは定年制度だろう。よく知られているように定年制度の歴史は、日本人の平均寿命の変化と大きく関係している(図)。

図 平均寿命の推移と定年年齢の変化 注1:1921~2020年は、内閣統計局及び厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『完全生命表』による。

注1:1921~2020年は、内閣統計局及び厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『完全生命表』による。

注2:2045年及び2070年は、国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(令和5年推計<中位>)による。

出所:筆者作成

定年制度の起源は明治時代後期にまでさかのぼる。1887年に東京砲兵工廠が55歳定年を導入したことが始まりとされ、その後、民間企業にも広まった。当時の平均寿命は男女ともに40歳を超える程度であり、現代とは大きく状況は異なる。また、当時は職工の労働移動が流動的だったため、当初の定年制は、むしろ人材の定着を目的とした制度だった。

戦後には55歳定年が一般化し、定年までの雇用保障と年齢による退職を通じて、組織の新陳代謝を図る制度として定着した。その後、1970年代に平均寿命が男女ともに70歳を超え始めると、政府は中高年層の雇用確保を目的に定年延長を推進し、1980年代には60歳定年が主流となった。同時に、多くの企業は人件費の抑制と新陳代謝を目的に、55歳で役職を外れる役職定年制度を導入した。これが、年齢を理由に役職を離れる従来型ポストオフの典型例である。

時代が進み、1990代以降、平均寿命は男女ともに75歳を超え、少子化による労働力不足や年金支給開始年齢の引き上げに対応するため、2000年代半ばには65歳までの雇用確保が義務化された。さらに、平均寿命が男女ともに80歳を超えたことを受け、2020年には70歳までの就業確保措置が努力義務となっている。

今後、団塊世代が労働市場から引退し、団塊ジュニア世代が役職定年や定年を迎えることで、労働力不足はさらに深刻化する。このため、年齢による一律のポストオフによって空いたポストを埋める若年・中堅労働力が不足する可能性が高まっている。もちろん、生成AIなどのテクノロジーが不足する労働力を補うことも考えられるが、長年の経験によって培われた知見やスキルを持つ経験豊富な人材は枯渇していく。定年制度や役職定年制度は、平均寿命の変化と歩調を合わせながら残り続けてきたが、果たして今後も有効な制度として残り続けるのだろうか。

降格制度の再評価と難しさ

年齢を基準としたポストオフの代替案として、ポストオフを考える上で、降格は極めて重要な人事制度の一つとなる。しかし、多くの企業がその運用に二の足を踏んでいる実情があり、そこには相応の難しさがある。

戦後から1990年代にかけて、日本の企業における社員格付け制度の主流は、人の能力に着目した「職能資格制度」であった。この制度では、能力は技能や経験によって蓄積されると考えられていたため、降格は基本的に使われる制度として想定されていなかった(※1)。

しかし、1990年代からバブル崩壊後の景気低迷や人件費の高止まりに対処するため、いわゆる成果主義的な賃金制度改革が行われ、仕事に基づく「職務等級制度」や「役割等級制度」を導入する企業が増え始めた。格付けの基準が人から仕事へと移行することで、職務変更に伴う賃金の変動が論理的には可能になった。

こうして人事制度が見直されることで、降格は現実的な選択肢となった。しかし、実際に運用するためには大きく2つのハードルがある。

第1のハードルとして、賃金の減額を伴う降格をできるようにするためには、就業規則などの労働契約上の根拠が必要とされる。就業規則に降格制度を新設して明記することは従業員にとって不利益な変更にあたることから、変更の合理性が問われることになる(※2)。この点、不利益変更の合理性が実務上認められるかどうかは不透明性が高く、事前の見通しが立てづらいことも多いとの指摘がある(白石, 2021)。

また、第2のハードルとして、降格の運用にあたっては、その運用が権利の濫用にあたらないことが必要となる(※3)。特に、賃金の減額を伴う降格が裁判上の争点になると、権利の濫用と評価されないかが厳格に審査されることとなる(荒木, 2022)。

これまで降格を運用してこなかった企業が、合理的な就業規則を策定して周知し、法的な審査にも耐え得る運用を確立することは容易ではない。降格を制度として整え、実際に運用することに多くの企業が躊躇してきた背景がここにもあると考えられる。

ポストオフのあらたな可能性

これまで見てきたように、定年制度や役職定年制度は組織の新陳代謝のため、降格は職務内容や成果と処遇の整合性を保つために整えられてきた。こうした中、近年では、職能よりも職務や役割を重視した人事制度の改革が進み、ポストオフと向き合う企業が現れ始めている。2024年8月に内閣官房などが公開した「ジョブ型人事指針」では、ジョブ型人事を導入している20社の事例が紹介されている。注目すべきは、このうち19社がポストオフに関連する制度や運用に言及しており、このことからもポストオフがジョブ型人事と不可分の関係にあることがうかがえる(※4)。

各社がこうしたジョブ型人事を導入している背景には、グローバル化や事業環境の変化への対応だけでなく、優秀な人材の確保や従業員の自律性の向上がある。この目的を実現するための従業員に向けた取り組みとして、人事異動において公募制や手挙げ制を導入している企業や従業員の自己啓発を支援する企業も多く見受けられる。さらに、各社の「ポストオフ」に関する取り組みに着目すると、いくつかの共通点を見出すことができた。

「ジョブ型人事指針」で紹介された20社の事例に見る「ポストオフ」の共通点

- 職務や役割に応じた等級を設定し、異動や評価によって等級が上下に移動する

- ジョブローテーションによる人事異動だけでなく、公募や手挙げなど、自発的にあらたなポジションに挑戦できる仕組みを設けている

- 成果が期待水準に達しない従業員に対しては、パフォーマンスを改善するためのプログラムが提供される

- 等級の変更による賃金の減額に対して、段階的な減額や一定期間の据え置きなどの緩和措置を設けている

出典:筆者作成

もちろん、これらは、紹介された内容に着目した分析なので、実際には紹介されていない仕組みがある可能性も否定できない。しかし、これらの事例から、企業がジョブ型人事の導入を通じて、従業員のキャリアにも配慮しながら、事業戦略の実現に向けて、従業員の実力を見極め、適所適材の配置を目指し始めたとは言えそうだ。その際、「ポストオフ」は、従業員が自らの職責と自身のキャリアに真剣に向き合う契機となり、組織が従業員への期待を明確にして評価し続けるための重要な機会になっていると考えられる。

ポストオフの未来を考える

本稿で概観したようにこれまで当然のように受け入れられていた定年制度や役職定年制度は、組織の年齢構成が変化し、退職者や役降り者の補充が厳しくなる中で、もはや限界を迎えつつある。また、使われることがほとんどなかった降格は、人事制度の変更を伴って、現実的な選択肢として使われ得る仕組みになりつつある。先に取り上げた「ジョブ型人事指針」においていくつかの企業が明かしているように、ポストオフを制度として整えても実際の運用にはまだ難しさがあるようだが、ポストオフを巡る環境は確実に変わり始めている。

本研究プロジェクトの主眼は、この変化を捉えることにある。今まさにポストオフと向き合い始めた企業では、人と組織はどのような関係を目指し、どのような仕組みを用意しているのだろうか。また、そこで働く個人のキャリアのあり方にはどのような影響があるのだろうか。仕事とキャリアに真剣に向き合う機会としてポストオフの仕組みが整っていれば、ポストオフは単なる制度運用にとどまらず、人と組織の関係を再構築する建設的な機会へと進化するのではないだろうか。

(※1)この点について、平野(2010)は、現実には過去の成果は現在の成果ではなく、能力も陳腐化するとして、職能資格制度が抱えていた前提と現実がかけ離れていることを指摘している。

(※2)就業規則の変更による労働条件の変更が合理的なものであるためには、①就労規則が不利益変更に該当し、②変更後の就業規則が周知され、③就業規則変更が合理的なものでなければならず、その合理性は、①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係る事情の5つの要素により評価される(荒木, 2022)。

(※3)人事権の行使が権利の濫用にあたるか否かの判断は、複数の裁判例において、①使用者側における業務上・組織上の必要性の有無及びその程度、②能力・適正等の欠如等の労働者側における帰責性の有無及びその程度、③労働者の受ける不利益の性質及びその程度、④企業体における昇進・降格の運用状況などの事情が要素とされている(小鍛冶, 2022)。

(※4)内閣官房、経済産業省、厚生労働省「ジョブ型人事指針」(2024年8月28日)に掲載されている20社の事例について「ポストオフ」に関係する以下のキーワードに着目して制度や運用の有無を確認した。その結果、複数のキーワードが同一企業に該当する場合もあるため「ポストオフ」3社、「降格」17社、「ダウングレード」5社、「等級の上下移動」7社であり、20社中1社を除いてポストオフに関係する制度や運用の存在が確認できた。確認できなかった1社は、等級の階層数を少なくして報酬レンジを広めに設定し、評価に応じて報酬が昇降する仕組みとしており、等級そのものに対するポストオフの存在は確認できなかった。

参考文献

荒木尚志(2022)『労働法 第5版』有斐閣

小鍛冶広道(2022)「降職、降格、降級に関する適正な人事権行使の実務」『労政時報』第4036号. pp.47-79

白石紘一編著(2021)『弁護士・社労士・人事担当者による労働条件不利益変更の判断と実務』新日本法規

西村純(2021)「社員格付け制度の変遷と今後の行方に関する一考察」『日本労働研究雑誌』No.737. pp.18-30

平野光俊(2010)「社員格付制度の変容」『日本労働研究雑誌』No.597. pp.74-77

柳澤武(2016)「高年齢者雇用の法政策」『日本労働研究雑誌』No.674. pp.66-75

橋本 賢二

2007年人事院採用。国家公務員採用試験や人事院勧告に関する施策などの担当を経て、2015年から2018年まで経済産業省にて人生100年時代の社会人基礎力の作成、キャリア教育や働き方改革の推進などに関する施策などを担当。2018年から人事院にて国家公務員全体の採用に関する施策の企画・実施を担当。2022年11月より現職。

2022年3月法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修了。修士(キャリアデザイン学)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ