目指しているのは「ジョブ型雇用」ではなく「ロール型雇用」ではないか?──中村天江

このところ、ジョブ型雇用への関心が急速に高まっている。現在、ジョブ型雇用を標榜している企業は、国を越えて人材の獲得・活用を一元化したいグローバル企業や、熾烈な人材争奪戦の渦中にあるテクノロジー企業が主だ。しかし、新型コロナウイルスの流行以降、テレワーク下で姿の見えない社員をマネジメントする必要性が生まれ、いまや企業規模によらず、ジョブ型雇用に関心をもちはじめている。

ジョブ型雇用は正反対の仕組み

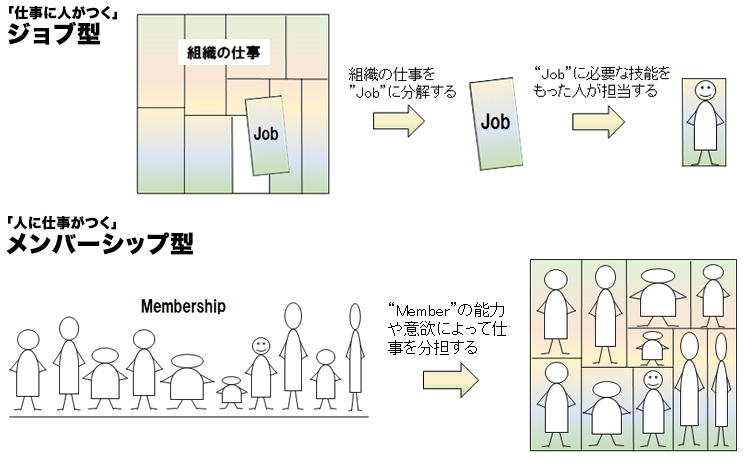

ジョブ型雇用と、日本的雇用のメンバーシップ型雇用の違いは、図表1のように、職務内容(ジョブ)を先に決めて、その職務ができる人材に任せるのか、人材がいることを前提に仕事を振り分けるのか、という人材と仕事内容のマッチングの仕方にある。

メンバーシップ型雇用では担当する職務の境界が曖昧なので、能力と意欲があれば、仕事を広げていくことができる。一方、ジョブ型雇用では職務の範囲が厳密なので、たとえば課長の職務なら、たとえ部長のスキルや経験があったとしても、付与された課長の仕事しかできない。ジョブ型雇用では、職務が高度であれば給与も連動して高くなるが、メンバーシップ型雇用では高度な仕事をしていても給与が安かったり、逆に給与は高いのに大した仕事をしていなかったりということが起こりがちだ。

「人に仕事がつくメンバーシップ型」「仕事に人をつけるジョブ型」といわれるほど、両者は根本的に異なる仕組みであり、社員の雇用継続が前提の日本で、企業横断の労働市場が形成されている欧米諸国で普及しているジョブ型雇用を導入するのは容易ではない。

図表1 ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い 出所:中村天江(2020)『採用のストラテジー』慶應義塾大学出版会

出所:中村天江(2020)『採用のストラテジー』慶應義塾大学出版会

ジョブがなくなったとき社員をどうするのか?

ジョブ型雇用はにわかに一種の流行になりつつあるが、ジョブ型雇用がメンバーシップ型雇用より全面的に優れているわけではない。

まず、職務を起点とするジョブ型雇用では、すべての職務を分解し職務記述を整備し、更新し続けなければならない。職務内容と給与(職務給)が直結しているため、誰をどの職務につけるのかのすり合わせや、仕事の評価にも時間がかかる。何となく役割分担をしているメンバーシップ型雇用よりも、ジョブ型雇用では職務の言語化やその更新、人材の評価にかかる負担が大きいのだ。

加えて、ジョブ型雇用を突き詰めると、ジョブがなくなったときにその社員をどうするのか、という問題が出てくる。「社員はいる。だが、その社員の力が生かせる職務はない」といったことは十分起こり得る。

解雇が難しい日本企業が、アメリカ企業と全く同じジョブ型雇用を導入することはできないため(※1)、ジョブ型雇用といっていても実際は、ジョブがなくなったときの雇用については曖昧にしたままの、「ジョブ型人材マネジメント」を検討していることも多い。

ジョブ型雇用には覚悟がいる

ジョブ型雇用にはこのような特徴があるため、海外と日本の拠点で人事制度を一本化したい、エンジニアに最適な人事制度を導入したいといった明確な経営戦略があり、時間をかけてでも雇用制度を改革するという強い意思があってはじめて、ジョブ型雇用に踏み切ることができる。

少なくとも、「テレワークでも社員が自律して働き、組織の成果を上げられるようにしたい」という理由だけでは、ジョブ型雇用に抜本転換するメリットよりデメリットのほうが大きいため、真正のジョブ型雇用を目指すのはやり過ぎだろう。

では、一般的な日本企業が目指すべき仕組みは何なのか。必然性がないままジョブ型雇用の話題が出てくる時には、次のような人事課題を伺うことが多い。

「(テレワークで姿がみえないので」仕事内容を明確にし、社員に成果を求めたい」

「ジェネラリストではなく、専門性を高める人事制度にしたい」

「重要な仕事をしている社員や若手社員に賃金を重点配分したい」

「年功賃金による中高年の人件費増をおさえたい」

「あまりに仕事が属人化しているので、仕事を見える化したい」

仕事内容の明確化やキャリア形成の一貫性、賃金の配分変更が目的なのであれば、職務起点のジョブ型雇用に抜本転換しなくても、対応は可能である。

日本的雇用×ジョブ型雇用=ロール型雇用

日本的雇用の本質である人材起点という特徴を残したまま、仕事内容を明確にし、賃金の重点配分を実現するには、ジョブ型雇用よりも、「ロール型雇用(役割型雇用)」のほうが適切だと筆者は考えている。

ロール型雇用とは、社員一人ひとりが担う役割を明確にし、期待役割と役割成果に応じて給与を支払う雇用制度である。主な特徴は以下だ。

まず、ロール型雇用は社員それぞれの役割を明確にする雇用制度なので、ジョブ型雇用のように職務を分解して、職務記述書をメンテナンスすることそのものが目的化しない。一方で、ロール型雇用はジョブ型雇用同様、社員一人ひとりの仕事の境界がはっきりしている。さらに、ロール型雇用は人材起点なので、日本企業の伝統的なメンバーシップ型雇用から移行しやすい。

3つの雇用制度の特徴を整理したのが図表2である。人材が起点の雇用制度でありながら、一人ひとりが担う役割を明確にし、仕事内容と処遇・評価の連動を高めることができるのがロール型雇用なのである。

図表2 ロール型雇用とジョブ型雇用、メンバーシップ型雇用の異同

「ロール型雇用」を提唱する3つの理由

筆者がロール型雇用を提唱するのには、3つ理由がある。

第1の理由は、日本企業の人事課題を解決するには、必ずしもジョブ型雇用でなくてもよいからだ。これまで述べてきたように真正のジョブ型雇用は、日本企業の伝統的な雇用制度とは違いすぎて、実際に導入し、機能させるのは極めて難しい。

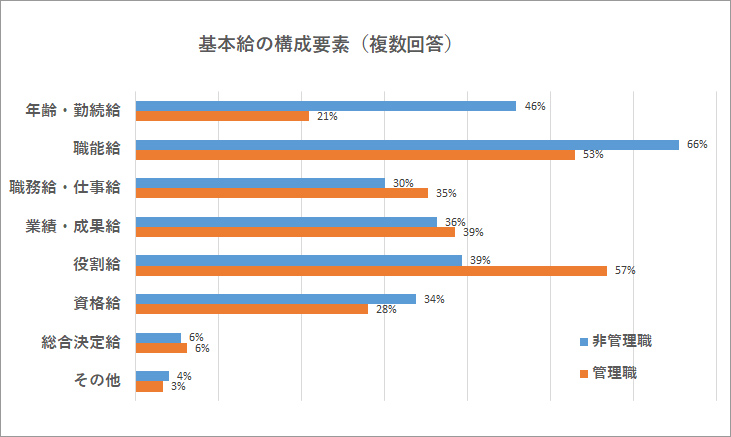

第2の理由は、日本企業の中には、すでに日本的雇用の「職能給」や、ジョブ型雇用の「職務給」とは異なる、「役割給」を導入している企業が一定数存在するからだ。基本給で役割を考慮している企業は、非管理職対象で約4割、管理職対象では約6割に達する(図表3)。この事実が意味するのは、日本企業は職務を厳密にするのとは違う方法で、社員それぞれの役割を定め、処遇に反映できるということである。実際、すでに役割に応じて給与が変動するミッションベースの人事制度をもつ企業は存在する。

図表3 基本給の構成要素(複数回答) 出所:日本経済団体連合会(2020)「2019年人事・労務に関する トップ・マネジメント調査結果」

出所:日本経済団体連合会(2020)「2019年人事・労務に関する トップ・マネジメント調査結果」

第3の理由は、日本において人材をうまく活用できる企業の特徴として、その人材に期待する役割が明確なことが、分析によって明らかになっているからだ。職務の専門性がはっきりしているスペシャリストかジェネラリストかよりも、その社員に任せる役割が明確なほうが、転職者が入社した場合組織や同僚になじみやすく、本人の満足度が高い(中村 2020)(※2) 。

制度改革は「最小範囲で最大効果」を目指す

世界共通の人事制度が必要な企業や、職務限定のメリットがはっきりしている企業であれば、ジョブ型雇用の本格導入はありえるだろう。

しかし、現状、ほとんどの日本企業は、職務ではなく人材を起点にマネジメントを行っている。しかも、一人ひとりの仕事内容を明確にし、賃金の分配ロジックを変えたいだけなら、ジョブ型雇用に抜本変更せずともロール型雇用で実現できる。

加えて、ジョブ型雇用と口ではいっていても、その内実は真正のジョブ型とはいえないことも多い。雇用制度のある部分を職務ベースにすることをもって、ジョブ型雇用といっていたりするのだ。

雇用制度の抜本変更は、組織のマネジメント、社員のモチベーション、評価制度や賃金制度……と広範囲に影響をもたらす。当然ながら業績にも影響が出る可能性があるし、新制度が根づくまでには時間もかかる。

雇用制度の改革では、「最小範囲の変更で、最大効果を生む」ことが望ましい。ジョブ型雇用という言葉に踊ることなく、自社が抱える人事課題を解決する最小の変革方法を探ることこそが今、求められている。

(※1) 同じジョブ型雇用でも、欧州企業とアメリカ企業では異なるがある。欧州には解雇規制が厳しい国があるが、その一方で、企業を横断する職種別労働市場が形成されているため、アメリカとは違う形でジョブ型雇用制度が普及している。

(※2)中村天江(2020)『採用のストラテジー』慶應義塾大学出版会、第5章

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ