労働供給制約が「令和の転換点」を引き起こす その時日本に何が起きるか

人手不足は今、企業の人事戦略だけでなく事業戦略、ひいては国家政策にすら影響を与えようとしている。人口動態の変化に起因して労働市場で進む「労働供給制約」が、「第2のルイスの転換点」(令和の転換点)を惹起するのではないか。BNPパリバ証券チーフエコノミストの河野龍太郎氏とリクルートワークス研究所主任研究員の古屋星斗が、労働供給制約が進む中で、経済社会が今後、どのように変わっていくかを議論する。

供給能力の低さが、付加価値創出の足かせに

古屋:労働市場の構造が変化する中、企業の意思決定や労働市場のルールなどが、根底から覆される可能性があると考えています。例えば行政組織が地域活性化のため公共工事を発注しても、受注できる業者がおらず応札不調が多発するなど、経済政策も人手不足が足かせになって効果を発揮しづらくなっています。初任給を上げても就職説明会に人が来ないなど、賃金に対して労働供給曲線が反応しない状況も生まれています。河野さんは、経済と労働供給の関係をどのように捉えていますか。

河野:一般に現在の経済・物価状況は、米欧を起点に2021年から始まったグローバルインフレの影響が長期化したものと考えられています。確かにもともとは、戦争による資源高や、日本と欧米の金利差拡大による円安進行など輸入物価上昇の影響が大きかったのですが、コロナ収束後、労働需給が逼迫しているにもかかわらず日銀が緩和的な金融政策を続けていることや政府が大規模な財政政策を繰り返していることも、国内インフレの長期化に拍車を掛けています。企業利益は高水準で、高い伸びの設備投資計画を掲げているにもかかわらず、資本財や工場建設に携わる人員を集められないため、実際には設備投資は増えていません。コロナの収束で盛り返すと見込まれた個人消費も、対人サービスの供給に十分な人材が確保できないため、政府・日銀が期待したほど盛り上がっていません。経済の天井が低くなり、需要不足ではなく供給能力の制約によって、付加価値を増やすことができなくなっているのです。

遅れていた労働供給不足が眼前に 第2のルイスの転換点

古屋:今後、経済の天井をさらに低くしかねない大きなファクターが、85歳以上の人口増加です。この層は2020年には約600万人に達し、2040年には11人に1人、約1000万人に達すると推計されます。高齢者層は、特に医療・介護については現役世代より需要が高く、それ以外にもどうしても人手が必要な生活維持サービスの担い手を必要とします。

一方、2021年の女性の就業率は72.5%、高齢者の就業率も25%前後と、いずれも先進諸国の中でも高水準で、天井が見えてきつつあります。このままでは高齢者が必要とする医療・介護分野を中心とした生活維持サービスに、限られた労働力がブラックホールのように吸い込まれてしまう恐れを懸念しています。

河野:日本は2010年代前半以降、団塊世代の大量退職であいた穴を女性と高齢者が埋める形で、何とか労働供給を維持してきました。当初、団塊世代の大量退職で、人手不足社会が到来し、賃金・物価の上昇が訪れると考えられていましたが、そうはならなかった。女性・高齢者の労働参加は望ましいことですが、異次元緩和を続けても賃金・物価がなかなか上がらなかったのは、女性や高齢者の労働供給が増えていたからだと言えます。

しかし2010年代末、ついに高齢者と女性の労働供給が限界に近づき供給制約が生じました。失業率は2%台半ばでほぼ完全雇用の状態にあります。コロナで一時需要が抑えられ、需給逼迫が和らぎましたが、コロナ収束で経済が再開した途端に、人手不足が広がり、所定内給与の上昇率が高まり始めたのだと思われます。私はこれを第2の「ルイスの転換点」(※1)だと考えています。

古屋:私も日本は第2のルイスの転換点、言わば「令和の転換点」を超えつつあると考えています。ルイスの転換点ではトリガーとなったのは農村人口と都市人口のバランスの変化ですが、令和の転換点ではトリガーは高齢人口、特に80歳や85歳以上人口比率の上昇だと考えます。このため今後も名目賃金は上昇すると予想しています。また設備投資は全体としては弱含みですが、情報化投資は近年設備投資に占める割合が上昇を続けており18%前後まで増えています。これは設備投資の内容が、工場や生産設備から、現場の生産性向上のためのシステム投資のような小口から始められる省人化への投資に変わっていることを示唆しています。このため中長期的には、名目賃金の上昇と資本代替による労働需要の抑制が同時に進むのではないでしょうか。河野さんは来年の賃金の見通しについて、どのように予想しますか。

河野:2023年の春闘では、3.6%の賃上げ率となりましたが、2024年は、それを上回る4%の賃上げを予想しています。物価高に賃上げが追いついておらず、未だに実質賃金は目減りが続いています。実質賃金が低迷し生活が苦しいままでは、従業員の生産性の維持すら期待できません。大企業の業績は好調で賃上げの余地もありますし、賃上げができなければ中小企業は人材を確保することが難しい。

ただ、名目賃金を引き上げても、物価がそれ以上に上がり続ければいたちごっこになってしまう。本来は生産性を高めることで、実質賃金を引き上げる必要があります。高い賃金を払える生産性の高い企業に、生産性の低い企業から労働者が移動すれば、経済全体の生産性は高まり、実質賃金も高まるはずです。政府はこれまで生産性の低い企業に労働を保蔵するような政策を取ってきました。倒産による失職者をスキルアップして成長分野で吸収し、就業訓練への参加を条件に失業中の家計をサポートする政策へと、早いうちに転換すべきだったと考えています。

社会が介護の価値を認め、正当な対価を支払う

古屋:失業の問題が大きかった2010年前後くらいまでは、雇用の受け皿として各地域に中小企業を残し、レジリエンスを高める日本の産業政策にも一定の合理性があったと思います。しかし、確かに完全雇用の現在、政策を続ける合理性は薄れてしまいました。

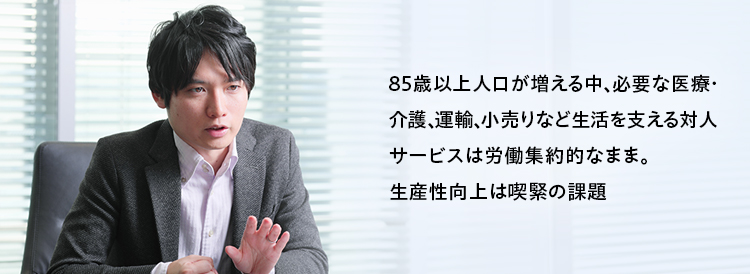

またデータを見ると過去10年、日本に限らず先進諸国では製造業の生産性は上昇していますが、非製造業はほとんど上がっていません。特にわれわれの生活を支える医療・介護、運輸、小売りなど、対人サービス業は労働集約的なままです。対人サービスを中心とした非製造業の生産性の改善は、喫緊の課題ではないでしょうか。

河野:その通りだと思います。特に過去20~30年間、対人サービスの中で最も多くの労働力を吸収してきた介護の領域が低賃金にとどまっていることが、サービス業全体の賃金上昇を阻害してきました。

ただ介護業界は、生産性が低いから低賃金なのではなく、財政的な要請で公的価格が低く設定されているのです。社会全体が、ケアワークの価値を正当に判断し、担い手に適正な賃金を支払えば、現場は創意工夫をさらに発揮して生産性はより高まり、他業界にも適正賃金が波及します。介護の人手不足を機械で代替する方向にばかりベクトルが働いたら、介護セクターの労働環境は劣悪なままで、人も集まりません。

外国人労働者の受け入れは「フェアネス」を守れ

古屋:ある地方の旅館のオーナーが「人手が足りず地域の宴会や懇親会の依頼を断っている」と話していました。過疎地の配達なども、実は地元の小規模業者によって支えられているケースがほとんどです。経済合理性だけを追求するとこうした中小零細事業者が消え、住民の生活可能領域の縮小や、地域サービスの質の低下を招くのではないかと危惧しています。

河野:効率化を理由に公的インフラを民営化し、中小企業に担わせてきた「つけ」が回ってきたということでしょう。サービスの提供に限界が生じたなら、生活領域を今のまま維持してサービスに多大なコストを払うのか、そうではなく居住地域をコンパクト化するのかを議論するのが、生産的だと思います。

古屋:同感です。もう一つの選択肢が、外国人労働者の受け入れをさらに推し進めて供給制約を緩和することだとよく論じられますし、重要なポイントです。日本に入国する外国人労働者は増えていますし、インドネシアの2022年の1人当たりGDPは約4800ドル、ベトナムは約3700ドルで、約3万4000ドルの日本で働く魅力はまだ大きいと言えます。

ただこうした国は10年で1人当たりGDPが倍になっています。東南アジア諸国が成長してGDPの差が縮まれば、来日して労働するインセンティブは低下してしまいます。外国人労働者を安く雇用し続けることができるという風潮が強まると、日本全体の賃金水準に押し下げ効果が働く可能性も否定できません。

河野:確かに移民が低スキル労働に就くと、その国の低スキル労働者の所得も下がるリスクがあります。安い労働力が入ることで労働集約的な低生産性部分が温存され、効率化や資本代替が滞ることも懸念されます。

外国人を受け入れるなら、国籍にかかわらず仕事に見合った対価を払う「フェアネス」のマインドを持つべきです。きつくて危険な仕事を低賃金で担ってもらうのではなく、適正な賃金を支払い、人間が行うには負荷が高い仕事や危険な仕事は自動化を進めるのです。外国人を安く使うマインドで移民政策を進めるのは、日本社会を不安定化させるリスクを多分にはらんでいます。

古屋:確かに外国人労働者の労働環境が劣悪な状態では、いずれ人も集まらなくなってしまうでしょう。安全で住みやすいといった日本の魅力に加えてフェアな労働環境を整備し、外国人労働者の継続的な来日を促す必要があります。

最後に「意思決定」の問題についても論じたいと思います。地域の建設関連の経営者に話を聞くと、多くの人が優先順位に関する悩みを口にします。災害の多い日本では、道路やトンネルの崩壊など人間の生死に関わる事故が多発する一方、高速道路や公共施設などの工事も同時並行で存在します。いずれも公共性が高い事業ですが、発注者が県や国交省などそれぞれ違うため、限られた人手をまずどこに投じるのか、決める人がいないのです。言い古された論点ですが縦割りの行政組織が、人間の生活を守ることを難しくさせるのではないかと感じています。

河野:本質的な問題は、中央政府がすべての政策に細部まで関与していることです。世界を見ても、1億人規模の人口を抱える国はいずれも連邦制を採用しています。つまり地域の行政サービスに関する意思決定は、サービスの対価として税を納める地域社会のニーズに合わせて、地方政府が行うべきです。日本は例外的に中央集権制を採っているため、明確なニーズも見えず、また受益と負担の対応も取りづらくなっています。

古屋:意思決定の主体が現場から遠いために、さまざまな悪影響が生じている、ということですね。身の回りのサービスで人手不足の影響が顕在化していく中、これまであまり議論されていなかった国としての意思決定のあり方も考えていく必要があると感じました。

(※1)外部から参入できる労働力がいなくなったとき、賃金が急激に上がる時期を指す。1979年にノーベル経済学賞を受賞した経済学者、アーサー・ルイスが提唱した概念で、もともとは農村から工業への労働供給が続いている間は賃金が上がらないが、農村からの供給が止まると急に賃金が上がるという論旨だった。日本は高度成長期に、ルイスの転換点を迎えたとされている。

執筆:有馬知子

撮影:平山諭

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ