頂点からの視座

柳沢幸雄氏(教育者)

キャリアの軸は「教育」

研究は教育のためにある

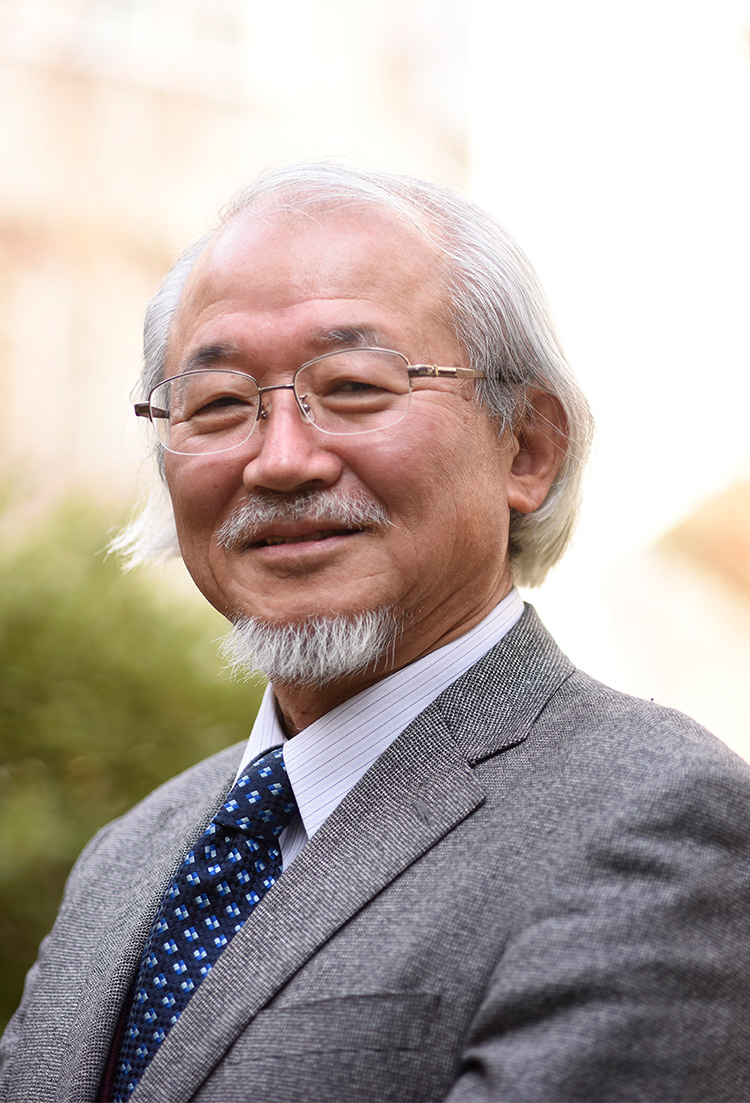

東京・西日暮里にある開成中学校・高等学校は、2017年まで36年連続して東京大学合格者数日本一という名門中の名門だ。自らの母校でもあるその開成で、2011年から校長を務めるのが柳沢幸雄氏である。柳沢氏自身、環境学の権威でもあり、ハーバード大学、東京大学でそれぞれ10年以上教えた経験を持つ。日本と米国、高等教育と中等教育という比較の視座を持つ柳沢氏に、キャリア観、人生観、教育哲学について語っていただく。

YanagisawaYukio_1947年生まれ。工学博士、東京大学名誉教授。環境学のさきがけとして日米の大学で教壇に立った後、2011年より開成中学校・高等学校の校長に。『ほめ力』(主婦と生活社)など著書多数。

YanagisawaYukio_1947年生まれ。工学博士、東京大学名誉教授。環境学のさきがけとして日米の大学で教壇に立った後、2011年より開成中学校・高等学校の校長に。『ほめ力』(主婦と生活社)など著書多数。

― 世界トップクラスの大学で教え、自らの研究でも素晴らしい実績をお持ちだったわけですが、一転、中等教育の現場へ。大きなキャリアチェンジだったのでは。

そんなことはありません。私のキャリアの一本軸は「教育」。教えることが好きなのです。受験勉強に身が入らなかった高校3年のとき、何をしたいか考えて出した答えは「教えること」。教員になるには大学に行く必要がある、というわけで、受験勉強を頑張る理由ができました(笑)。

大学では化学工学を専攻したのですが、当時、工学部で取れる教員免許は工業高校のものだけだったのですよ。普通高校の数学の先生にも理科の先生にもなれない。失敗したな、と苦笑いしながらひとまず就職したのはコンピューターシステムを開発する会社でした。黎明期ですから楽しかったですよ。ここでも開発だけでなく顧客にコンピューターの使い方や新しいシステムのことを教えていましたね。

その頃に、写真家ユージン・スミスが撮影した水俣病患者の衝撃的な写真に出遭いました。化学のすぐそばにいた者として、化学が人を不幸にしてしまったという現実を看過することはできませんでした。そこで、環境問題を自分の生涯のテーマにしようと大学院に戻ったのです。

― その後、大学院での研究実績に関心を持ったハーバード大学から声がかかったのですね。

ハーバードでは研究員、助教授、准教授、併任教授としての併任期間も含めて18年勤めました。大学教授のことをプロフェッサーと言いますが、プロフェッサーは本来教えることが第一義なのですよ。最新の教えを門下に伝授するためには、自らも最新のことを知りつづけなければならないから、研究もやるのです。研究だけするのはリサーチャー、研究が主の人はリサーチプロフェッサー、教えるだけの人はインストラクターというわけです。

学部生ならいざ知らず、大学院に来る学生は本気です。教える側も本気で相対さなくてはならない。トップアスリートとそのコーチの関係と同じで、1対1の真剣勝負。そうやって教えるために研究するうちに自分の研究でも成果が出たともいえる(笑)。

好きなものを見つけることが教育のゴール

― 改めて母校に戻られて、開成はどんな学校だと思われますか。

開成とは開物成務の略。「ものを開いて務めをなす」ということですが、ものとは生徒一人ひとりの才能、素質のことです。これを花開かせて、社会における務めをなす人になってもらいたい。いちばん大事なのは、自分が何よりも好きなことを中高6年の間に見つけることです。「自分はこれで食っていきたい」と思えるものを見つけてもらえたら中高の教育のゴールは達成したようなものですよ。

開成では先生は「手も口も出さず目で見ているだけ」というくらい、部活動も運動会も、ほとんどすべて生徒だけで運営しています。もちろん部活には顧問がいますが、これも生徒たちが先生にお願いに来るから引き受けているだけで、学校が担当を決めているわけではない。

― 極めて優秀な、開成の生徒ならでは、という気もしますが。

そんなことはないと思います。新入学した中学1年生は部活や運動会をとおして、好きな先輩に出会う。上級生は、自分たちもそうしてもらったから、とにかく面倒見がよい。先輩が

後輩に優しいというのは、開成の絶対的な文化、伝統です。どの学校も、こうした文化の基盤を作ることは大事だと思います。

開成では子どもたちが自ら師を見つける

これは、実は大人の学びと同じなのです。高校生くらいまでの子どもたちって「先生というのは勝手にあてがわれるもの」と思っていますが、社会に出たら、自分の師は自分で見つけるでしょう。ロールモデルとかメンターって「この人ですよ」と誰かに与えられるものではない。開成生は、中学に入った瞬間から自分の先生を自分で見つけるのです。部活や勉強をとおして、すごく好きなものを見つけ、それをものにしている先輩に憧れて、その人のようになりたいと努力する。これだけで勝手に成長していきます。

― 先生ご自身は、この先どんなことをやりたいとお考えですか

自戒の意味も込めて、成功した組織の行く先というものを考えていきたい。「成功した組織」の最大のモデルは日本。あれだけの成長を成し遂げながら、この20年はGDPが500兆円でほとんど変わっていない。そこからどう立ち直るのか。

日米を比較したとき、日本は減点主義で米国は加点主義。日本では入社したときはみんな100点持っていて、和を乱したり、小さな失敗によって少しずつ減点されていく。優秀な人は失敗しないから99点台に居並びます。毎年そういう人は出てきますから、公平性の観点から1?2年ごとにトップを交代させるのです。

米国では入社時点では0点。会議でいい発言をした、面白い製品を作ったとなると、2点、5点、時には50点というように加算されていく。そうなると優秀な人は450点とか600点というように、青天井の高得点になる。こういう真に優秀な人がトップになるから、実はトップの在任期間が長い。たとえば20世紀に任命されたハーバードの学長はたったの5人、東大の総長は20人にもなるのですよ。

この違いは大きい。すべての分野で万能である必要はなく、自分の得意なこと、好きなことで一生懸命やっていれば道が拓ける。開成の教育は、これからの日本で、もっと必要になると思っています。

Text=works 編集部 Photo=橋本裕貴

After Interview

「世界最大のリベラルアーツの大学は、実は東大の教養学部。ありとあらゆる講座があって、さまざまな教授がいる。多様な講座があるのは、テーラーメードの教育をするため。ただし、これは一流のリベラルアーツの大学の必要条件でしかない」というのだ。

柳沢氏によれば、十分条件は、大学に入学した1、2年生が自分の関心を見定めて専門分野を決めるにあたって進路を相談できるアドバイザーがいること。学生の興味の矛先のちょっとした違いを汲み取って、最も適した進路、講座、研究室のオプションを示せる教授が存在するのが一流ということだ。

成績優秀者なら医学部へ、などと決めつけるのではなく、若い人たちが自分ならではの強みや、誰よりも好きだと自負することを見つけたときに、その分野にどっぷりのめり込むことを奨励し、さらなる深遠に到達するのを助ける。大学教授だけでなく、私たち大人全員が、そういう存在でありたいものだ。

聞き手=石原直子(本誌編集長)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ