人事は映画が教えてくれる

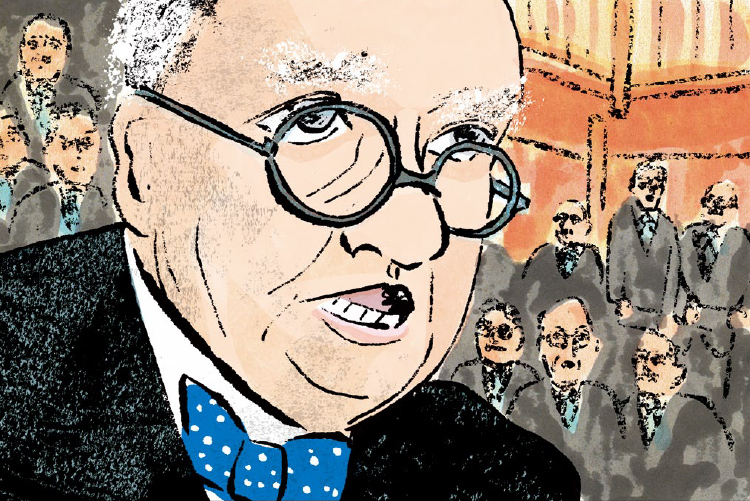

『ウィンストン・チャーチル』に学ぶ変革期のリーダーシップ

日本のリーダーたちは「ありたい姿」を「伝える」ことができているか?

【あらすじ】舞台は1940年のイギリス。前年に第二次世界大戦が勃発し、ナチス・ドイツが勢力を拡大。フランスは陥落寸前となり、イギリスにも危機が迫っていた。ナチスとの宥和政策をとる首相のネヴィル・チェンバレン(ロナルド・ピックアップ)は退陣に追い込まれ、ウィンストン・チャーチル(ゲイリー・オールドマン)に政権は委ねられた。組閣後も内閣の面々は揃って現実的な宥和政策を主張するが、チャーチルは一貫してナチスに屈しない道を主張。国民に向け、誇り高く戦い続けることを訴える。

【あらすじ】舞台は1940年のイギリス。前年に第二次世界大戦が勃発し、ナチス・ドイツが勢力を拡大。フランスは陥落寸前となり、イギリスにも危機が迫っていた。ナチスとの宥和政策をとる首相のネヴィル・チェンバレン(ロナルド・ピックアップ)は退陣に追い込まれ、ウィンストン・チャーチル(ゲイリー・オールドマン)に政権は委ねられた。組閣後も内閣の面々は揃って現実的な宥和政策を主張するが、チャーチルは一貫してナチスに屈しない道を主張。国民に向け、誇り高く戦い続けることを訴える。

『ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男』は、第二次世界大戦初期にナチス・ドイツが勢力を拡大するなか、首相に就任したチャーチルが、ナチスと戦うことを宣言する有名な演説をするまでの27日間を描いた映画です。

すべてが史実に忠実な作品ではありませんが、それはひとまずおいておきます。この映画で、チャーチルの行動や言葉を通して描かれているのは、お手本のような西洋流リーダーシップです。今回はあらためて、チャーチルの姿を通して、その本質を見ていきましょう。

第1に、チャーチルは「自分たちのありたい姿」をはっきりと描きました。目先の損得や可能性を計算して、とりあえず「できそうなこと」で国民に訴えようとはしなかった。

第2に、彼は理想を描くだけでなく、それを「伝える」ことに心血を注ぎました。

一連のスピーチでは、情景が目に浮かぶような言語表現が巧みに駆使されます。有名な「私が差し出せるのは、血と労苦と涙、そして汗だけだ」という一節もその1つです。

作品中では、適切な言葉を丹念に探りながら、口述内容を秘書にタイプさせるシーンがたびたび描かれます。しかし、そのようにスピーチライティングに時間と労力をかけているにもかかわらず、彼は演説では原稿を見ません。聴衆を見据え、力強い言葉でボディランゲージを交えながら「伝える」のです。

チャーチルが実践した西洋流リーダーシップが人の心を動かすのは、このような熱意と技術によって、「共感(感情が動く)→納得(損得を考える)→理解(理屈がわかる)」というステップを辿るからです。

ちなみに、日本の多くのリーダーは、わかりやすく理屈から入って、「理解→納得→共感」という逆のステップを辿ろうとします。しかし、損得勘定のあとでは、人のピュアな感情は動きません。

たとえば、映画の終盤、チャーチルは閣外大臣たちを集め、「(ナチスとの宥和政策をとれば)その空には鉤(かぎ)十字がはためくことになる。バッキンガム宮殿にも!ウィンザー城にも!そしてこの国会議事堂にも!」と、屈辱的な情景が目に浮かぶ言葉で鼓舞します。大臣たちは損得や理屈以前に強く感情を揺さぶられ、ナチスに徹底抗戦するというチャーチルの提案に賛成します。

地下鉄に乗車したチャーチルが市民と語り合うシーンはこの映画の白眉です。「もしイギリスがドイツと和平協定を結んだら君たちはどう思う?」というチャーチルの問いに、市民たちは「ダメです!」と強い意志を示しながら次々に声を上げます。イギリス国民としての誇りに働きかけてきたチャーチルの言葉が市民に届いていたのです。

「演説の名手」「言葉の天才」として知られたチャーチルは、「イギリスのありたい姿」を明確に示す言葉の力によって国民の心を動かした

「演説の名手」「言葉の天才」として知られたチャーチルは、「イギリスのありたい姿」を明確に示す言葉の力によって国民の心を動かした

ところで、この映画のチャーチルは、プライベートでは朝から酒を飲み、秘書に横柄に怒鳴り散らしては妻にたしなめられる“ダメ人間”として描かれています。

これも西洋流リーダーシップの特徴をよく表しています。西洋流リーダーシップにおいて、リーダーは人として立派であることは特に求められません。なぜなら、リーダーとは「機能」に過ぎないからです。

対照的に、私たち日本人に馴染みのある東洋流リーダーシップでは、リーダーに、日常生活でも人格者であることを求めます。三国志の劉備などが典型的な例でしょう。

今の日本人はどちらのリーダーを目指すこともできます。機能に徹する道も、役職とともに人間性を高めていく道もあるでしょう。ただし、異なる2つのリーダーシップに共通して求められる重要な要素があります。それは「裏表がない」ことです。

目先の損得で態度を変え、表面を取り繕うリーダーの言葉は軽い。西洋流であれ東洋流であれ、「この人は本気でそう思っている」と思わせることができなければ、人の心は動かないのです。

Text=伊藤敬太郎 Photo=平山諭 Illustration=信濃八太郎

野田 稔

明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授

Noda Minoru リクルートワークス研究所特任研究顧問。専門分野は組織論、経営戦略論、ミーティングマネジメント。

Navigator

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ