この10年で非正規雇用に変化はあったか 小前和智

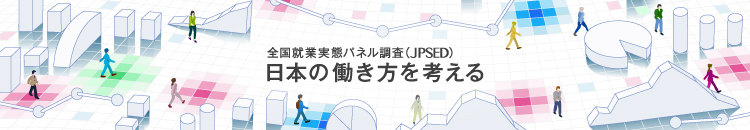

2015年から2024年の10年間における労働市場の変化の一つとして、非正規雇用の増加が挙げられる。2015年の1986万人から2024年の2126万人まで、この間7%ほど増加した。(図表1)。雇用者に占める割合としては2019年が最も高く、2021年からほぼ横ばいで推移している。本コラムでは、直近の10年において非正規雇用に質的な変化があったのかをみていく。

図表1 就業形態別の人口と非正規雇用率

出所:総務省「労働力調査」

非正規雇用の担い手に変化がみられ始めている

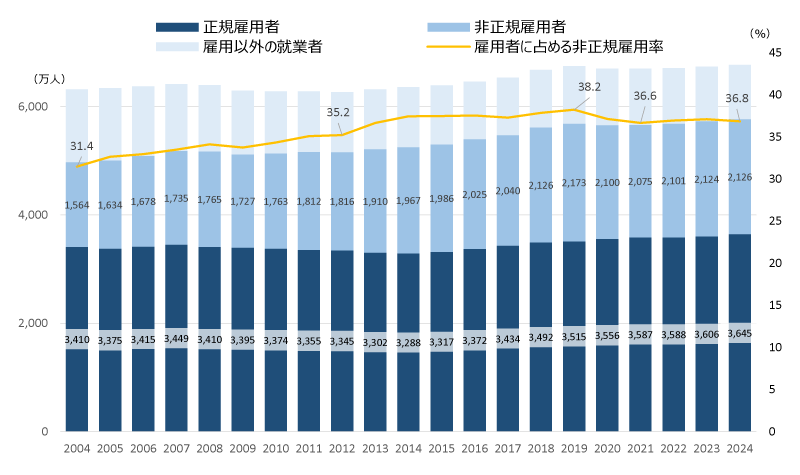

2024年時点での非正規雇用の構成を性別、年齢別にみてみると、25歳以上の女性が約6割を占めている(図表2)。このなかには、出産などを機に一度就業から離れ、その後非正規雇用として再就職する層が多く含まれる。こうした就業状態間の移動が非正規雇用の「入口」として機能してきた。また、非正規雇用には多くの家計補助的な就業が含まれると指摘されてきたが、2024年時点の構成を確認してもそのような状況が続いているようにみえる。

図表2 非正規雇用の性別、年齢別構成

出所:総務省「労働力調査(令和6年)」

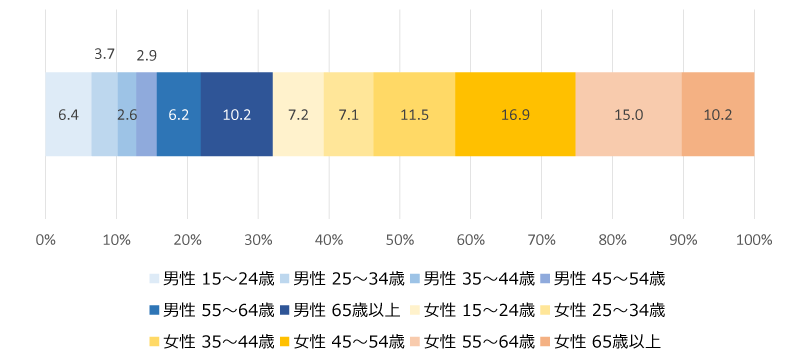

しかし、直近の10年で変化がみられる点もある。それを示しているのが図表3である。図表3は、2015年から2024年の間に、各属性においてどのくらい非正規雇用として働く割合(相対リスク比)が変化したかを示している。たとえば、男性15~24歳の1.27という数字は、2015年から2024年にかけて、15~24歳の男性が他の層と比較して1.27倍非正規雇用として働くようになったことを示している。

各性別、年齢別でみると、男性では15~24歳の他、65歳以上、女性では45歳以上において相対リスク比の上昇がみられる。他方、男女ともに25~34歳、35~44歳では相対リスク比が1倍よりも低くなっている(男性25~34歳、男性35~44歳、女性25~34歳、女性35~44歳の順に0.77、0.72、0.76、0.73)。2015年から2024年にかけて、これらの層では他の層と比較して2~3割ほど非正規雇用として働かなくなってきたことを示す。ここで詳しくは触れないが、昨今の人手不足などに起因して正規雇用として働く女性の定着率が高まったためと考えられる(※1)。

図表3は、旧来非正規雇用の「入口」となっていた年齢層(25~44歳)が直近の10年で相対的に非正規雇用として働かなくなってきたことを示す。この「入口」における変化は、今後の非正規雇用の構成を大きく変えていく可能性がある。

図表3 非正規雇用の相対リスク比

出所:総務省「労働力調査(平成27年・令和6年)」

非正規雇用の勤続年数は伸びる

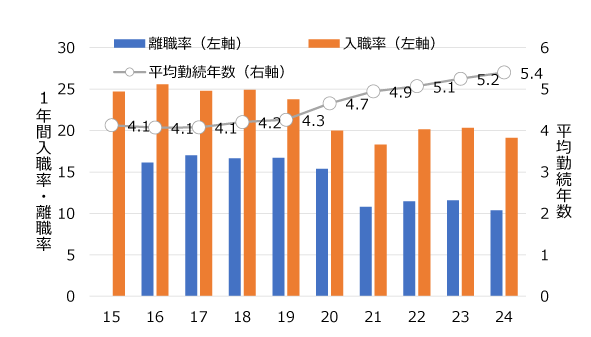

非正規雇用にみられる変化は、構成のみにとどまらない。非正規雇用での定着率が高まり、勤続年数が伸びている。図表4には非正規雇用の入職率、離職率、平均勤続年数を示した。入職率、離職率ともに低下傾向であり、これらのフローの実績を反映して、平均の勤続期間は、2015年の4.1年から2024年の5.4年へと伸びてきた。特に、2019年から2021年にかけての変化が大きい。

入職率の低下は、先述の「入口」の変化と関係しているだろう。若年から壮年期にかけて正規雇用から(あるいは、一度無業を経験しての)非正規雇用へ移行する女性が減少している。これによって非正規雇用への入職が減っていると考えられる。

離職率の低下は、人手不足のなか、入職率が低下したことを踏まえ企業側のリテンションが高まった結果と考えられる。さらには、2013年施行の労働契約法における「無期転換ルール」により無期雇用として働く非正規雇用が多くなったことも大きいだろう(詳述しないが、有期雇用の離職理由で最も高い割合を占めるのが「契約期間の満了」であることが確認できる)。

図表4 非正規雇用の入職率、離職率、平均勤続年数

出所:JPSED2016~2025

対象:25~54歳の既卒者

注:入職率とは、当該年における非正規雇用者に占める入職者の割合

注:離職率とは、当該年における非正規雇用者に占める離職者の割合

非正規雇用の内部労働市場化は進んだか

勤続年数の伸びは、非正規雇用が内部労働市場に位置づけられることを期待させる。内部労働市場とは労働者が企業内で評価、昇給、配置転換、昇進などを経験する仕組みをいい、内部労働市場に位置づけられると企業内部での人材育成の対象となり、人的資本の形成や昇給、さらには昇進といった経路をたどることを意味する。労働者にとって、内部労働市場を通じて経験を積み、より高い賃金を得ることが稼得上もキャリア形成上も重要となる。

ただ、勤続が伸びることと内部労働市場に位置づけられることは同義ではない。勤続が伸びたとしても、評価や人材育成において周辺的な存在となる可能性もある。実際、非正規雇用が内部労働市場に位置づけられないことが正規雇用との処遇差を生んでおり、学術的に大きな関心事として長らく議論されてきた。本田(2005)においてまとめられている「基幹化」に関する一連の研究や玄田(2008)による計量分析など、非常に多くの研究が存在する。これらの研究で指摘されている非正規雇用の内部労働市場化が、直近の10年で変わってきたのかをみてみよう。

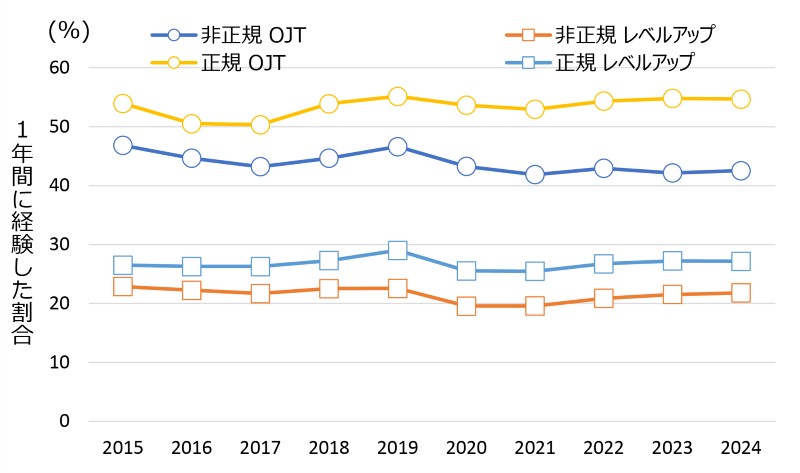

内部労働市場化の度合いを測る手段として、一般にスキル形成の機会としての企業内での訓練やその結果としての賃金が注目される。そこで、企業内での訓練と仕事のレベルアップの状況について示したものが図表5 である。OJTを1年間に経験した割合をみると、正規雇用に比べて非正規雇用のほうが低い。同様に、仕事が前年よりもレベルアップした割合をみても非正規雇用のほうが低い。また、OJTやレベルアップに変化が生じているようには見受けられない。

図表5 雇用形態別のOJT経験、仕事のレベルアップ割合

出所:JPSED2016~2025

対象:25~54歳の既卒者

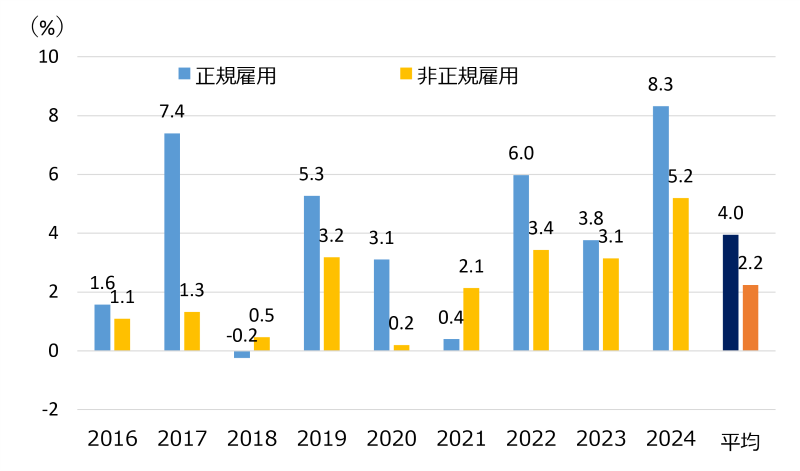

では、賃金はどうだろうか。JPSEDにより正規雇用と非正規雇用の平均の時間当たり賃金を算出するとそれぞれ2849円、1346円となる。この水準の差も論題になりうるわけだが、ここでは内部労働市場での育成と賃金上昇との関係に焦点を絞り、勤続を重ねた場合の昇給率を正規雇用と非正規雇用で比較した(図表6)。正規雇用は2018年と2021年において非正規雇用よりも昇給率が低いものの、9年間で(単純)平均4.0%の伸びであった。他方、非正規雇用の昇給率は2.2%にとどまっていた。

図表6 雇用形態別の昇給率

出所:JPSED2016~2025

対象:25~54歳の既卒者。前年から当年にかけて同一企業で就業継続した者を対象に時間当たり賃金の上昇率を集計

今後、より詳細な分析が求められる

以上を踏まえると、非正規雇用は、その構成や勤続年数などに変化がみられるものの、直近の10年で内部労働市場化が進んできたとまでは言えそうにない。現在も雇用者の4割近くが非正規雇用として働くなかで、その多くが賃金上昇やキャリアアップにつながりにくい働き方にならざるを得ないというのも確かである。本コラムは現在の状況を確認するまでにとどまる が、こうした状況を作り出している要因や変わるための要素を明らかにしていくことが望まれる。

(※1)若年女性の正規雇用率が上昇してきた点については、「女性の正規雇用率は上昇している」を参照されたい。

参考文献

玄田有史(2008)「内部労働市場下位層としての非正規」『経済研究』Vol. 59 (4)、pp. 340-356.

本田一成(2005)「小売業におけるパートタイマー活用の現状と展望 -基幹化と企業の関係に着目した文献サーベイ」『流通研究』第 8 巻第 2 号、pp. 3-21.

小前和智 (研究員・アナリスト)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、

所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ