定量調査から考える、医療・介護で起こる現場改革――エッセンシャルワーク 未来の展望②

高齢人口の増加によって、生活維持サービスにはより多くの労働投入が必要となる。持続可能な現場をつくるためには、どのような変化が必要なのか。働き手不足が深刻な生活維持サービスであるエッセンシャルワークの現場では、どのような先進的な業務改善の試行錯誤が始まっているのか。

本コラムでは、エッセンシャルワークの5つの領域(医療・介護、公共安全・セキュリティ、食品・日用品製造・販売、交通・物流、エネルギー・インフラ)で働く全国20~69歳の男女2,575名を対象に実施した「エッセンシャルワーク実態調査」(※1)の結果から、医療・介護の現場の業務実態と現場改革を見ていく。

日常業務における投入時間の割合の可視化

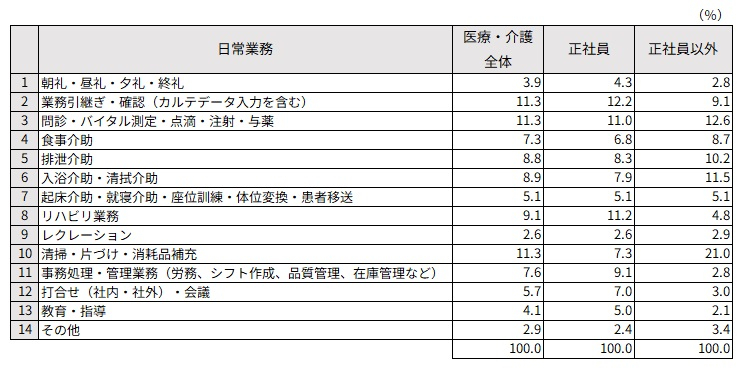

医療・介護の日常業務では、どの業務にどのくらいの時間を投入しているのだろうか。現場ヒアリングや事前調査を通じて日常業務のタスク分解を行い、医療・介護の現場で働く515名を対象に、1日の業務時間を100%として各業務にかかる時間の割合を回答してもらった。(図表1)。業務時間の中で投入時間の割合が高かった業務は、「業務引継ぎ・確認(カルテデータ入力を含む)」「問診・バイタル測定・点滴・注射・与薬」「清掃・片づけ・消耗品補充」で、いずれも11.3%を占めていた。

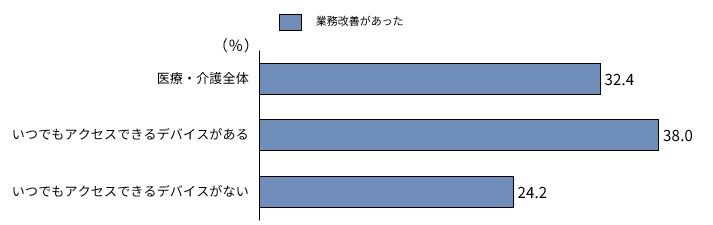

図表1 日常業務における投入時間の割合 雇用形態比較 ※四捨五入により、合計が100%とならない場合がある

※四捨五入により、合計が100%とならない場合がある

出所:リクルートワークス研究所「エッセンシャルワーク実態調査」より筆者作成

専門職がより業務に集中できる環境へ

医療・介護の現場改革の特徴として確認できたことは、有資格者でなくてもできる日常業務については、正社員以外(パート・アルバイト、派遣社員、契約社員)(※2)が担う流れができていることだ。例えば、全体では11.3%であった「清掃・片づけ・消耗品補充」は、正社員では4%ポイント減の7.3%になり、正社員以外では9.7%ポイント増の21.0%になっている。

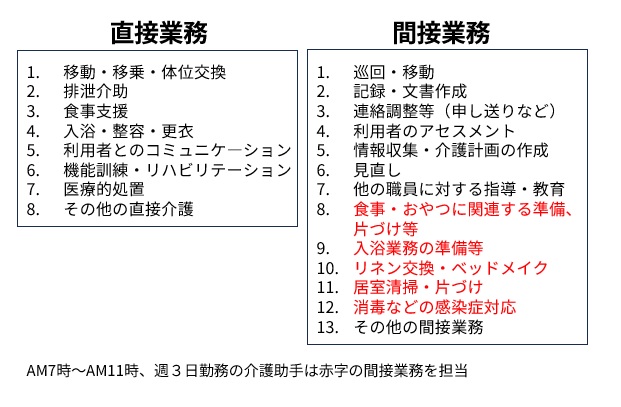

実際に現場取材で伺った病院や介護施設でも、看護師や介護士の人材不足の背景から、既にタスク分解が進み、一部の業務を担う看護助手や介護助手の人たちが活躍していた。特別養護老人ホーム「もくせい」を運営する社会福祉法人北養会(茨城県水戸市)(「昔と同じやり方でいい」職員の意識が業務の見える化で変化。ツールを活用できる組織へ――社会福祉法人北養会【前編】)では、介護業務を直接業務と間接業務に分類し、間接業務を介護助手にタスクシフトしている(図表2)。介護士資格を保持しない介護助手はフルタイム勤務ではなく、週2~3回、1日数時間で働ける勤務体制となっている。この施設では、職員約110人のうち10人が介護助手として働き、専門職が間接業務に費やす時間が1日平均28分減り、コミュニケーションや排泄介助など直接のケアに費やす時間が16分増加している。医療・介護の現場では、それぞれの現場に合わせたタスク分解が進み、生産性向上につながる改革が進んでいる。

図表2 直接業務と間接業務のタスク分解 出所:社会福祉法人北養会資料より筆者作成

出所:社会福祉法人北養会資料より筆者作成

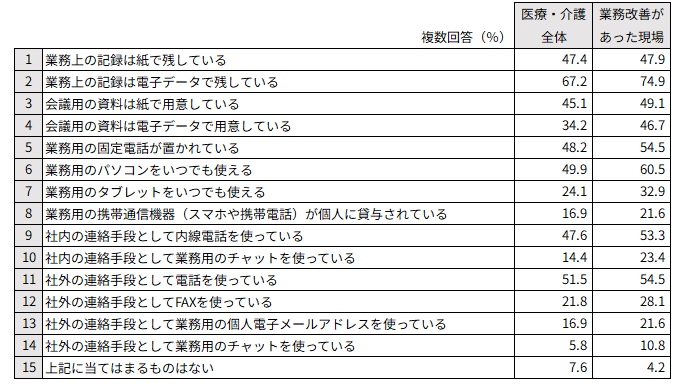

50.1%の人たちは、業務でパソコンをいつでも使うことができない

医療・介護の従事者はどのような業務環境で働いているのだろうか。全体と業務改善があった32.4%(※3)の現場とを比較しながら、業務環境をみていく(図表3)。業務上の記録と会議用の資料について、紙なのか電子データなのかを聞いた。全体では「業務上の記録は紙で残している」が47.4%、「業務上の記録は電子データで残している」が67.2%であることから、医療・介護の業務環境では、業務上の記録が紙と電子データの2つで利用されていることがわかる。業務改善があった現場では、紙での記録は0.5%ポイント高かったが、大きな差ではなかった。一方で、電子データでの記録は74.9%と全体よりも7.7%ポイント高いことから、業務改善があった職場では、電子データでの記録がより進んでいることがうかがえる。

また社外との連絡手段について、全体では「業務用の個人電子メールアドレスを使っている」は約6人に1人の16.9%である。「電話を使っている」では51.5%、「FAXを使っている」では21.8%という状況から、電子データへの移行は業界全体の慣習が変わらなければ進まないこともわかる。

ここで注目すべきは、業務遂行においていつでも利用できるデバイスがあるかどうかである。デバイスに関連する項目を確認すると、全体では「業務用のパソコンをいつでも使える」が49.9%、「業務用のタブレットをいつでも使える」が24.1%、「業務用の携帯通信機器(スマホや携帯電話)が個人に貸与されている」が16.9%であった。業務改善が行われた現場では、デバイスに関わる3つの項目全てでポイントが高かった。しかし、医療・介護全体では、半数以上の人々が業務中にパソコンを常に利用できる環境にない。

図表3 業務環境について 出所:リクルートワークス研究所「エッセンシャルワーク実態調査」より筆者作成

出所:リクルートワークス研究所「エッセンシャルワーク実態調査」より筆者作成

デバイス環境は現場改革をもたらすのか

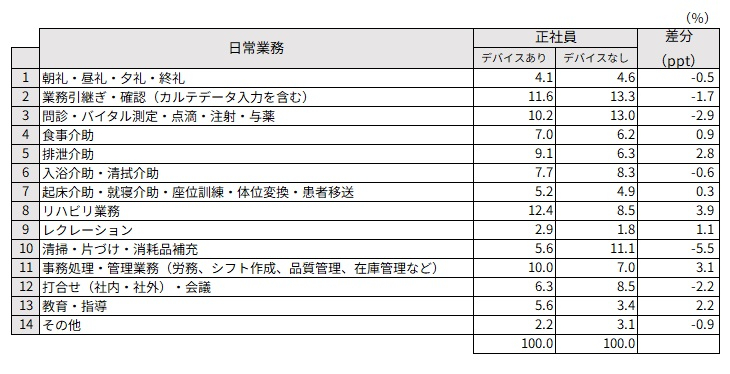

デバイスにいつでもアクセスできる現場では、業務改善が進んでいるのだろうか。図表3の質問事項の「業務用のパソコンをいつでも使える」「業務用のタブレットをいつでも使える」「業務用の携帯通信機器(スマホや携帯電話)が個人に貸与されている」に一つでも該当する場合を、いつでもアクセスできるデバイスがあるとして分類し、業務改善があった割合を確認した(図表4)。

業務改善の割合は医療・介護全体では32.4%であったが、にいつでもアクセスできるデバイスがある現場では、5.6%ポイント高い38.0%だった。一方でいつでもアクセスできるデバイスがない現場では、ある現場に比べて13.8%ポイント低い24.2%であった。デバイスにいつでもアクセスできる環境がある現場では、ここ2年ほどの間に業務改善があった割合が高いことが言える。

図表4 デバイス環境と業務改善について 出所:リクルートワークス研究所「エッセンシャルワーク実態調査」より筆者作成

出所:リクルートワークス研究所「エッセンシャルワーク実態調査」より筆者作成

デバイスが日常業務に与える影響

図表1で確認した医療・介護の正社員の日常業務では、「業務引継ぎ・確認(カルテデータ入力を含む)」が12.2%、「事務処理・管理業務(労務、シフト作成、品質管理、在庫管理など)」が9.1%あった。これらはデバイスを必要とする業務であり、日常業務のうち21.3%を占める。これらの業務にはまだ生産性向上の余地があるのではないだろうか。正社員に限定して、日常業務に与える影響を確認した(図表5)。

図表5 日常業務における投入時間の割合 デバイス環境比較 ※四捨五入により、表示されている数字と実際の差分が異なる場合、また合計が100%とならない場合がある

※四捨五入により、表示されている数字と実際の差分が異なる場合、また合計が100%とならない場合がある

出所:リクルートワークス研究所「エッセンシャルワーク実態調査」より筆者作成

デバイスがある環境では、「業務引継ぎ・確認(カルテデータ入力を含む)」が1.7%ポイント減少し、「問診・バイタル測定・点滴・注射・与薬」では2.9%ポイント減少している。実際に筆者が訪問した、デバイスにいつでもアクセスできない病院や施設の一部では、カルテやデータ入力の時間帯が業務終わりに集中し、順番を待つことがあると話す人もいた。いつでもデバイスにアクセスできる環境が整うことで、業務改善が進むのではないだろうか。

一方でデバイスがある環境では、「排泄介助」(2.8%ポイント)、「リハビリ業務」(3.9%ポイント)、「教育・指導」(2.2%ポイント)など、人の介在が必要な日常業務の時間が増加している。また「事務処理・管理業務(労務、シフト作成、品質管理、在庫管理など)」は3.1%ポイント増加し、「清掃・片づけ・消耗品補充」は5.5%ポイント減少している。今回はこれ以上の業務詳細は定量調査から把握できないが、在庫管理のシステム導入などが進み、誰もがデバイスにアクセスできることで、消耗品補充の時間が削減されている可能性もあるのではないだろうか。今後、さらに具体的な現場での詳細を見ていきたい。

医療・介護の現場でも、電子カルテをはじめとしたシステム導入が進んでいるが、同時にそのシステムに誰もがアクセスできる環境を整えることも重要である。そうすることで、テクノロジーによりさらに生産性が向上し、人が介在することで付加価値を生む日常業務に集中できる環境が整うのではないだろうか。

(※1)調査期間は2025年1月9日(木)から10日(金)で、インターネット調査を実施した。調査対象は、全国の20~69歳の男女で、エッセンシャルワーク従事者である。エッセンシャルワークの職種については、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の連絡事項「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000881571.pdf)を参照して整理した。今回の調査対象では第1次産業、比較的賃金が高いとされる職種(医師・薬剤師・マスメディア・金融関連など)を除き、①医療・介護、②公共安全・セキュリティ、③食品・日用品製造・販売、④交通・物流、⑤エネルギー・インフラの5つの領域とした。サンプルサイズは各職種515サンプルの合計2,575である。

(※2)調査対象の雇用形態はその他の形態、会社などの役員、自営業主・家族従業者・内職と回答した人を除き、正規の職員・従業員と回答した人を正社員(n=351)、パート・アルバイト(n=132)、労働者派遣事務所の派遣社員(n=3)、契約社員・嘱託(n=18)と回答した人を正社員以外とする。

(※3)ここ2年ほどの間に、業務効率を高めるための業務改善の有無に対して、「あった」(n=167) が32.4%、「なかった」(n=225)が42.4%、「わからない」(n=123)が20.6%だった。

執筆:岩出朋子

岩出 朋子

大学卒業後、20代にアルバイト、派遣社員、契約社員、正社員の4つの雇用形態を経験。2004 年リクルートHR マーケティング東海(現リクルート)アルバイト入社、2005年社員登用。新卒・中途からパート・アルバイト領域までの採用支援に従事。「アルバイト経験をキャリアにする」を志に2024年4月より現職。2014年グロービス経営大学大学院経営研究科修了。2019年法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修了。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ