「安い賃金」を甘受してきた日本の労働者―ボイスは集団から個人へ―

主要先進国で最も賃金が安いニッポン

日本はいつの間にか賃金の安い国になってしまいました。平均月間給与は、1997年の約42万円をピークに減少し、2019年は約37万円でした(※1)。これまでにも繰り返し、名目賃金や実質賃金の減少が指摘されてきました。

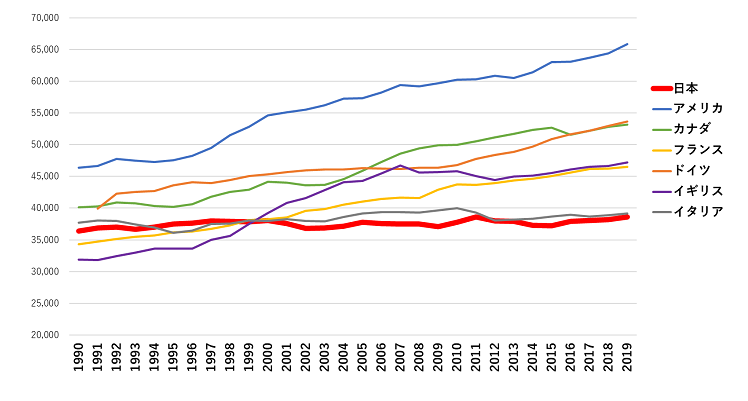

日本の賃金が安いのは、国際比較でも明白です。主要先進国の平均賃金の推移をまとめた図表1をみると、30年間で、日本は平均賃金が一番低い国に転落しています。しかも、この間、アメリカやカナダ、ドイツ、フランス、イギリスの平均賃金は増えているにもかかわらず、日本の平均賃金は横ばいのままです。

日本の賃金は、隣接する東南アジア諸国と比べれば、まだまだ高いという評価もあるかもしれません。しかし、中国を筆頭に発展途上国の賃金上昇率は目覚ましく(※2)、すでに上級管理職やエンジニアなどの高度人材の報酬は、日本企業より現地企業のほうが高いケースが出てきています(※3)。

このような変化を背景に、日本では賃金に対する労働者の不満が顕在化しつつあります。給与に対して「不満である/とても不満である」の割合は、アメリカ16%、フランス17%、デンマーク16%、中国9%のところ、日本は34%に達しています(※4)。

正社員の51%、非正社員の46%が「賃金は仕事内容に比べて低い」と感じており、労働者の半数近くが仕事内容に見合うだけの賃金を得られていません(※5)。

図表1 G7諸国の平均年間賃金の推移(米ドル換算)

出所:OECD.Stat “Average annual wage”

出所:OECD.Stat “Average annual wage”

膨大な分析のもとで、見落とされてきた要因

30年に渡り、賃金が伸び悩む過程で、さまざまな調査研究が行われてきました。デフレや金融政策といったマクロ経済の観点からも、サービス経済化やグローバル化といった産業構造の観点からも、人件費抑制や生産性など企業経営の観点からも、分析や検討がなされてきました。

労働分野でも、低賃金の非正規雇用労働の拡大や、高齢者や女性の労働参加の拡大、集団的労使関係の衰退、賃金の下方硬直性の問題など、多角的な分析が蓄積されています。

しかしながら、低賃金に対してこれだけ多角的な分析が行われてきたにもかかわらず、ある根本的な要因が見落とされてきました。それは、「労働者はなぜ低賃金を甘受してきたのか」という点です。

低賃金で働く労働者の属性や事情に関する調査研究はあまた存在し、賃金に対する不満も明白になっているにもかかわらず、賃金の当事者である労働者自身の態度や行動についてはまったくといっていいほど、考察されてきませんでした(※6)。

集団的ボイスメカニズムの衰退

労働者が賃上げを要望する仕組みの筆頭は、労働組合による集団的労使交渉です。しかし、労働組合の推定組織率は、戦後の1949年の56%をピークに、2019年には17%まで低下しています(※7)。もはや雇用者の8割以上が労働組合のない環境で働いています。

労働組合の組織率低下の原因として、正社員以外の労働者の増加、女性の労働参加の増加、新規産業セクターでの組織化の停滞などが指摘されてきました(※8)。これらは前述した低賃金労働の増加要因とも重なります。集団的労使関係は、社会環境の変化に十分に連動して、進化してこなかったのです(※9)。

もちろん、集団的労使関係を再構築するための取り組みは行われてきました。例えば、低組織率を補完する仕組みとして、労使協議制や従業員組織などが存在します。とりわけ従業員代表制は普及が期待されています。

けれども、従業員代表制は、例えば時間外労働を規定する36協定など、主に法定基準を解除するチャネルであり、法定基準以上の労働条件を獲得するチャネルではありません。よって、従業員代表制が広まったとしても、労働条件を引き上げる機能は復活しないことが危惧されます。

2000年代半ばから政府が最低賃金を積極的に引き上げるようになって以降も、実質賃金の減少傾向は続きました。日本では法定基準以上の賃上げを実現する仕組みが弱体化したままになっているのです。

雇用流動化により個人のボイスが重要に

従業員代表制などの集団的ボイスメカニズムが進化したとしても、賃上げ機能が復活しないのであれば、日本ではもはや、労働者は使用者が賃金を増やしてくれるのを受け身で待つしかないのでしょうか。

実は、本シリーズ「雇用流動化と働く人の『ボイス』」の一番の問題意識はこの点にあります。なぜなら、雇用の流動化や働き方の多様化により、キャリア選択や労働条件の決定に対する労働者自身の主体的な関与が求められるようになっています。そして、それを実現するためには、集団ではなく、個人による新たなボイスメカニズムが必要になるからです。

実際、働き手のダイバーシティが進んでおり、雇用が流動的な海外諸国では、労働者自身による賃上げ交渉が頻繁にみられます。

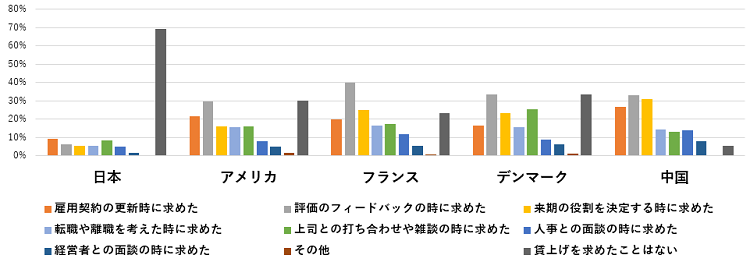

筆者らが行った国際調査によれば、日本では労働者の7割が「賃上げを求めたことはない」が、アメリカ・フランス・デンマーク・中国では「賃上げを求めたことはない」労働者はせいぜい3割強で、大半の労働者は自ら賃金について使用者に要望しています(図表2)。

海外では、来期の役割を決定したり、評価のフィードバックを受けたりする際に、労働者が賃上げを求めるのは普通のことなのです。

図表2 入社後の賃金交渉(複数選択)

※転職者のみを集計

出所:リクルートワークス研究所(2020)「5カ国リレーション調査」

労働条件を交渉する単位とタイミング

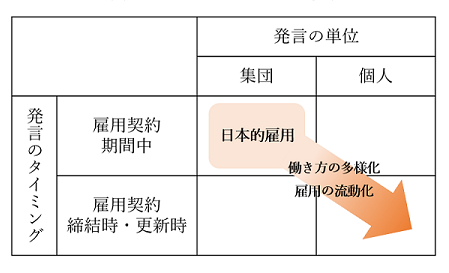

雇用の流動化と働き方の多様化により、ボイスメカニズムがどのように変わっていくのかをまとめたのが図表3です。

図表3 ボイスメカニズムの変化

出所:中村(2020)(※10)

まず、長期雇用のもとでは、春闘におけるベースアップなど、雇用契約期間中の賃上げが重要です。しかし、雇用が流動的になると、入職時にどの等級になるによって、その後の賃金水準が決定します。よって、賃金決定のポイントが、雇用契約期間中だけでなく、雇用契約の締結時や更新時に移ります。

また、日本的雇用の三種の神器の1つが企業別労働組合であったことからもわかるように、社員が同質的に働く職場では、集団による一律の労使交渉が効果的です。しかし、希望するワークスタイルが多様化し、入職のタイミングがばらばらになると、労働者それぞれで使用者に求めたいことが異なっていきます。すると、発言する単位が、大きな集団から小さな集団へ、集団から個人へと移っていきます。

まとめると、雇用の流動化と働き方の多様化により、発言する単位は集団から個人へ、発言するタイミングは雇用契約期間中から雇用契約締結時・更新時に広がっていくのです。

明示的に労働条件をすりあわせるには

むろん、海外に労働者自身が賃金について要望するメカニズムがあるからといって、雇用慣行や社会制度が違う日本で同じメカニズムが普及するとは限りません。

しかし、グローバル化が進展し、ジョブ型雇用を導入する日本企業が出てきています。働き方改革の一環で、企業には待遇の説明義務が強化されもしました(※11)。フリーランスの環境整備でも、報酬などの契約条件の明示的な取り交わしが強化されつつあります。

このような変化を受けて、日本でも労働者と使用者の間で、いままでよりも労働条件を明示的にすりあわせることが増えていくと考えられます。

であれば、労働者が個人で使用者に賃上げを要望することも、それなりの現実味があるはずです。少なくとも長きにわたって賃金が低迷し、賃上げが重要な社会問題になっている日本においては、個人による新たなボイスメカニズムの可能性を探ることは、それを検討せずにいるよりも建設的です。

中村天江

(※1)厚生労働省「毎月勤労統計調査」

(※2)International Labour Organization, 2018. Global Wage Report 2018/19 What lies behind gender pay gaps?

(※3)中藤玲(2021)『安いニッポン 「価格」が示す日本の停滞』日経BP

(※4)リクルートワークス研究所(2020)「5カ国リレーション調査」

(※5)リクルートワークス研究所(2018)「全国就業実態パネル調査2018」

(※6)中村天江(2019)『低賃金に寛容な日本社会―雇用と賃金を約束した日本的雇用の副作用―』リクルートワークス研究所『働くの論点』、中村天江(2021)『なぜ日本の労働者は低賃金を甘受してきたのか? ―ボイスメカニズムの衰退と萌芽―』一橋ビジネスレビュー2021年春号

(※7)厚生労働省「労働組合基礎調査」

(※8)都留康(2002)『労使関係のノンユニオン化 ―ミクロ的・制度的分析―東洋経済新報社)

(※9)労働政策研究・研修機構(2013)『様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関する研究会報告』

(※10)中村天江(2020)『集団から個人に移る労働者の“Voice” ―5カ国比較調査にみる日本の現状―』日本労務学会第50回全国大会

(※11)中村天江(2019)「「同一労働同一賃金」は企業の競争力向上につながるのか? ―待遇の説明義務に着目して」『日本労働研究雑誌』706

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ