「アーリーアダプター」を集中支援 成功事例を伝え、無関心層の認識を変える(ヤンマーホールディングス)

奥山博史氏

ヤンマーホールディングス 取締役CDO

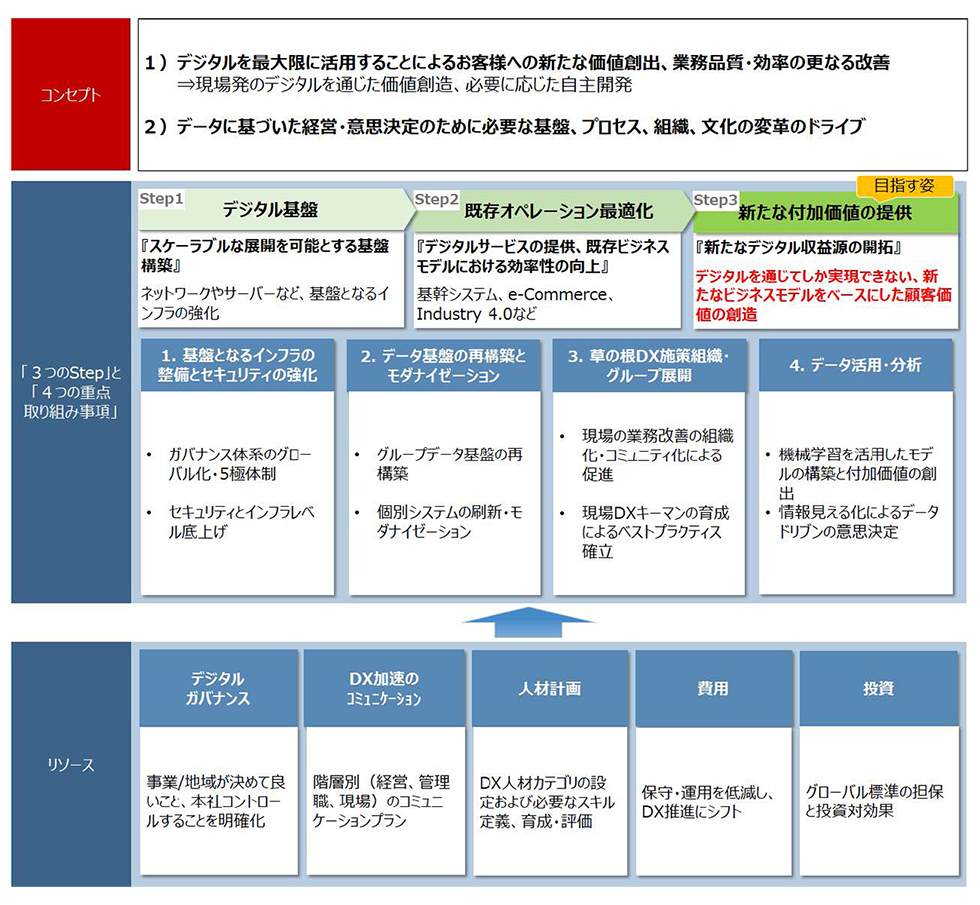

ヤンマーホールディングスは2025年度までの中期経営計画で、DX(デジタルトランスフォーメーション)人材の育成を柱の1つに掲げ、2022年には奥山博史氏が取締役CDO(Chief Digital Officer)に就任した。デジタル技術の習得・活用に前向きな「アーリーアダプター」を集中支援し、成功事例をほかの社員へ横展開することで「デジタルドリブン」な組織をつくり出そうとしている。中高年社員にも功を奏している同社の取り組みについて聞いた。

ヤンマーホールディングス デジタル中期戦略(2022~2025年)の概要 出所:ヤンマーホールディングスHP

出所:ヤンマーホールディングスHP

現場主導の育成が重要 事業とデジタルのつなぎ手をつくる

奥山氏によると、デジタル人材の育成は本社主導ではなく、顧客を最もよく知る営業や製造などの「現場」を起点にすることが重要だという。DXの最終目的は、業務のデジタル化ではなく、顧客に提供する価値を高めることにある。DX人材には事業とデジタル技術の両方を知り、つなぎ合わせるスキルが必要なのだ。育成を始めた当初、現場社員の大半はデジタルと関係のない領域で仕事をしており、デジタルリテラシーは高くなかった。奥山氏は早々に「全社員を同時にデジタル人材にするのは無理がある」と考えるようになる。

一方、社内には少数派ながら、デジタルツールを使って自分の仕事を効率化し始めた「アーリーアダプター」がさまざまな組織にいた。そこで、まずはこの層を集中支援し、成功事例を拡散することで、追随する社員を増やすというアプローチを取ることにした。

アーリーアダプターを集めてコミュニティをつくろうとしたが、該当者の多くは上司や周囲に業務外の仕事に時間を使っていると思われるのを恐れ、デジタルへの関心を表に出そうとしない。奥山氏の個人的なつながりを駆使し、口コミでメンバーを勧誘した。「公式に事業部から推薦を募ると、管理職が活動に受動的な人を選ぶ可能性も高く、コミュニティが盛り上がらないリスクがあると思いました。このため本当に関心のある人を選んで誘い、自分の意思で『入りたい』と希望した人に参加してもらいました」(奥山氏)

50代デジタル初心者が、いちから学んでアプリを開発

2022年6月にオンラインコミュニティを立ち上げ、現在メンバーの人数は1000人に達した。コミュニティは情報交換や悩み相談の場となっているほか、専門家を講師に招いての勉強会や、好事例の発表会なども開かれている。「業務のデジタル化を1人で試行錯誤していたメンバーにとって、コミュニティはお互いに認め合い、刺激し合える貴重な場。業務時間として扱い、会社が積極的に活動を盛り上げています」(奥山氏)

メンバーの職種は総務から製造、営業など幅広い。また年齢層を見ると3分の1以上(約200人)は40代以上の社員で、50代も1割程度いる。

コミュニティ立ち上げ当初は、ソースコードなどの専門知識を持つリテラシーの高い層が中心だった。しかしコミュニティの認知度が高まるにつれ、次第に「初心者だが勉強したい」という参加者も増えていった。このため、オンライン学習プラットフォームを全社に展開したり、初歩的な質問を気軽に投げかけられるフォーラムをつくったりするなど、初心者を取り残さない場づくりにも取り組んだ。「オンライン学習ではデータ活用や機械学習の基礎といったコースのパッケージを階層ごとにつくり、興味がある社員は誰でも受講できるようにしました。参加は自由ですが、手を挙げた人には週1時間以上の受講をコミットしてもらっています。そのうえで、ノーコードツールを業務でどのように活用するのかなど応用については、コミュニティで学び合っています」(奥山氏)

するとデジタル初心者も学びを基に、業務のデジタル化を実現し始めた。たとえば、人事部の業務職の社員はRPAの技術を使って、長時間労働の社員に送るアラートメールの送信を自動化。営業畑の50代の社員は、中古の建設機械や農業機械の下取り額を査定するアプリを自ら開発した。「この社員はスマホの操作も得意でないような、典型的なミドルシニアの現場社員でした。しかし『デジタルを学んでアプリをつくり、作業を楽にしたい』という強い思いで、開発を成功させたのです」

好事例を拡散し、懐疑的だった社員の意識を変える

コミュニティメンバーが出した成果は社内のイントラネットなどで広く発信され、DXの効果に懐疑的だった「レイトマジョリティ」の中にも、業務とデジタルの関連性をイメージできる人が出てきた。

また奥山氏は毎月の幹部会議で、事業部トップにも成功事例を伝えている。成果を得た事業部には「さらに深く研究しよう」という意欲を高めてもらい、取り組みの遅れた事業部には危機感を持ってもらう。「現場起点のボトムアップに加え、幹部からのトップダウンの力も働かせ、上と下から意識を変えようとしています」(奥山氏)

ミドルシニアを中心とした中間管理職も、従前はデジタル導入の意義を理解できなかった。しかし「隣の部署では、需要予測にこのデータを用いたら精度が上がった」と伝えると「あの部署ができるなら、うちの部署もできるはず」と、部下にデータを学ばせる人が出てきた。「他社の事例ならうちの会社とは事情が違うと言い訳できますが、自社の事例では難しい。身近な成功事例を広めることが重要です」

ベテランの知見に潜むバリュー

前述したようにDX人材は、事業とデジタル技術の両方を知る必要がある。営業など事業のノウハウには言語化できない暗黙知の部分が多く、デジタル人材に教えるのは難しい面もあるため、事業系の社員に技術を教えるほうが、技術者に事業を教えるよりも育成しやすいと、奥山氏は考えている。

しかしそれも、本人にデジタル技術を学んで仕事に活かしたいという意欲があればこそである。学習意欲が低い層にデジタルスキルの習得を強制することは、逆効果になりかねない。「学習意欲が低い人は研修なども形ばかり受講するだけで、仕事で実践できるレベルには到達できません。むしろ『研修を受けたけれど、やっぱり役に立たなかった』とネガティブなバイアスが強化され、将来変わるチャンスすら逃してしまうのです」(奥山氏)

ただ、デジタルに関心のない現場ベテラン層の経験が、DXに役立つケースもある。たとえば機械が頻繁に故障する場合、ベテランの多くは「2つ前の工程でこういうことが起きると、壊れることが多い」といった経験則を身につけている。こうした知見を基に、該当の工程をモニタリングしデータを分析すれば、故障の原因を突き止められる。「ベテランの知見には大きなバリューがありますが、本来はこうした社員こそ、経験とデジタル技術を組み合わせて顧客にさらに高い価値を提供できるはず。ぜひ学んでリテラシーを高めてほしい」

社員のリテラシーに濃淡はあるものの、奥山氏は一連の取り組みによって「デジタルはビジネスに使えるという認識が、社内に少しずつ浸透し始めた」という手ごたえを感じている。「CDOのミッションは、社員の意識や企業風土を改革し、デジタルドリブンの事業経営ができる組織をつくること。10年後には、ほぼ全社員が勘やコツや経験に頼らず、データに基づいて意思決定できる状態へ持っていきたいと考えています」(奥山氏)

ヤンマーホールディングス株式会社

1912年設立、本社所在地は大阪。産業機械メーカーとして、エンジンなどのパワートレインを軸に、アグリ、建機、マリン、エネルギーシステムなどの事業をグローバルに展開する。従業員数(連結)2万958名(2023年3月31日時点)。

聞き手:石川ルチア

執筆:有馬知子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ