Works 188号 特集 インドの人材力

すべての子どもたちに良質な教育を 2500万人に届けるインド発教育イノベーション

インドの教育課題を解決しようとする非営利団体がある。創設以降、インドの主に貧困層の子どもの教育を支援してきたアガスティア・インターナショナル財団(以下、アガスティア)だ。その理念と活動とは。

キャンパス・クリエイティビティ・ラボは、科学センター、芸術センター、天文学センター、イノベーションハブ、サイエンスモデルセンター、野外生態学研究所などを擁する。

キャンパス・クリエイティビティ・ラボは、科学センター、芸術センター、天文学センター、イノベーションハブ、サイエンスモデルセンター、野外生態学研究所などを擁する。Photo=アガスティア提供

1つの学校ではインパクトがない スケールを重視した方針に転換

アガスティア創設前、ラーガワン氏はグローバルに展開する銀行に勤務していた。「上司への毎日の報告、締め切りに追われることに飽き飽きしていました。私は何がやりたいのか、何ができるのかを模索する日々でした」

一方で社会への疑問も感じていた。ラーガワン氏自身は裕福な家庭に育ち、イギリス留学など良質な教育の恩恵を受けてきたが、当時のインドでは初等教育の機会にすら恵まれない子どもたちのほうが圧倒的に多かった。「急速に発展した国の歴史を見ると、その基礎に教育投資があることに気づき、学校を作ろう、というアイデアにつながっていきました」

当初、ラーガワン氏は小説『失われた地平線』(ジェームズ・ヒルトン)に影響を受け、そこに描かれる「シャングリラ」のような美しい場所で学校を作りたいと考えた。しかし、それでは一部の子どもにしか影響を与えることができない。インド全体にインパクトを与えるには、子どもたちに知の橋渡しをする教師を育成すること、学びの環境を広く作ることが重要だと考えた。これがイノベーションの種となった。

まず公立学校の教師に、各学年に適した教材やツールを提供するトレーニングプログラムを実施。それ以降、約30万人の教師を育成した。

教師の訓練はキャンパスやオンラインで行われ、教師たちは新たな知識を自身の教室に持ち帰っている。

続く2000年にベンガルール近郊に土地を購入し、巨大な教育施設キャンパス・クリエイティビティ・ラボを建設した。教育の軸である好奇心や創造性を促進するために、STEM教育やアート、エコロジー、デザイン思考などを学べる施設だ。

同時により多くの子どもにキャンパス・クリエイティビティ・ラボでの学びのエッセンスを届けるべく、2002年からはバンに実験施設などを積み込んで移動し、どこででも教室を開けるモバイル・サイエンス・ラボを実施。2005年には地域拠点としてサテライトサイエンスセンターを設立するなどして、インド24州に広がる教育プラットフォームを形成している。2032年までに、全国で1億人の子どもに届けることを目指している。

アガスティアの教育のベースは、知を育む土壌を作ることだ。「人は木と同じで、雨のように知識を注いでも成長するには豊かな土壌が必要です。私たちは、子どもたちのなかに有機物やミネラルを育もうとしています。それが好奇心、創造性、自信と思いやりなのです」

この数十年でインドの公教育は、学校インフラや交通が改善された一方で、教育の方法には「改善すべき点が多い」とラーガワン氏は言う。「社会課題が解決できていないのは、答えを教え、覚えさせる教育に問題があるからです」

すべての物事には因果関係がある。「水がない」という結果に、雨が少ない、山の木を切り倒したことで土が水を蓄えることができないなどの原因がある。課題の解決につながる能力の1つは、真の原因を探究する力だ。原因を特定したら、解決策の道筋を立て、実践していく能力が求められる。「それが科学的思考に大きく関わる能力です」

毎日数百人の生徒が近隣のエリアからアガスティアが運行するスクールバスで通学し、体験型で学ぶ。

毎日数百人の生徒が近隣のエリアからアガスティアが運行するスクールバスで通学し、体験型で学ぶ。

Photo=アガスティア提供

アガスティアの教育で、特にSTEMやデザイン思考に重きを置くのはこれらの力を養うためだ。「インドの教育のほとんどは今でも講義やディスカッションで進められ、実験や体験に基づくハンズオンの学習がない。ですから私たちはモバイルという形で、実験施設を各校に届けているのです」

カルナータカ州、アンドラプラデーシュ州、ウッタラーカンド州、ハリヤーナ州とは契約を結び、各州政府が求める教育課題の解決にともに取り組む。サポーターにはネスレやサムスン、アドビ、ソニーなど、世界の多くの有名企業が名を連ねる。「彼らは私たちが提供する教育の方法と成果に関するデータに関心を寄せています」

能力を数値化するのは簡単ではないが、アガスティアでは子どもの知識、好奇心、課題解決能力の授業前後での変化を測定することでデータを取り、それを企業と共有している。州政府や企業は、重要なパートナーでもある。「世界中の人々、企業をアガスティアに招き、異なる視点やアイデアを持つ人々に対してオープンであろうとしています」

STEM教育に欠かせない実験施設を詰め込んだモバイル・サイエンス・ラボは200台近くある。

STEM教育に欠かせない実験施設を詰め込んだモバイル・サイエンス・ラボは200台近くある。Photo=アガスティア提供

多くが大学に進学 親とは異なる多様な職業に就く

アガスティアで学んだ子どもたちの「その後」を聞いてみた。「キャンパスで学んだ子どもたちの親のほとんどは、大学に行ったことがなく、農業や街での物売りなど、仕事の機会が限定されていました。ところが子どもたちは、人事、法人営業、エンジニア、薬剤師、公務員、看護師、公認会計士、ソフトウエア開発者、データアナリスト、ジャーナリスト、起業家、教授など、多様な職業に就いている。「大学進学率は私たちの重要指標ではありませんが、インド全体では25~30%なのに対し、親は貧しいにもかかわらず、キャンパスに通う子たちの60%以上が大学に進学しています。コロナ禍以前は実に98%に上りました」

インドにはインド工科大学(IIT)をはじめ、激しい競争を勝ち抜いた優れた分析力を持っている学生たちがいて、「それがインドの強みの1つ」(ラーガワン氏)だ。「しかし、彼らの多くがアメリカの大学院に行ったまま戻らなかったり、コンサルティング会社や金融業などに高収入であることを基準に就職したりすることを残念に思います。研究を続ければノーベル賞を取るような科学者になれる可能性があるのに」

アガスティアで学んだ人の大多数はインドに貢献しているという。「最も貧しい階層の出身ですから、海外に出ていくパスを持ち合わせていません。それでも学ぶ環境があれば人は成長します。私たちはインド全土で人々が成長できる機会を作り出すことに、大きなやりがいを感じています」

Text=入倉由理子 Photo=浜田敬子

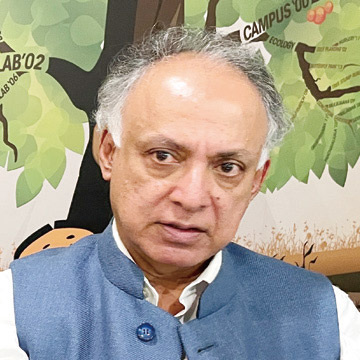

ラムジ・ラーガワン氏

アガスティア・インターナショナル財団

創設者兼会長

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ