病院事務を精緻に効率的に、RPAを活用して事務員の業務時間縮減を実現(信州大学医学部附属病院)

【Vol.1】 信州大学医学部附属病院 経営管理課主査 白木 康浩(しらき やすひろ)氏

信州大学医学部附属病院は長野県唯一の大学病院であり、地域医療の“最後の砦”として高度医療の提供に努めている。一方で医療関係者の間では、診療報酬制度など医療機関の複雑な事務処理において、RPAを活用したDX推進のフロントランナーとして注目されている。RPA推進室の生みの親であり、「信大DX」を主導する経営管理課主査の白木康浩氏にRPA導入の経緯や活用例、今後の業務改革の方向性、改革にあたっての課題などを聞いた。

RPAにより“コロナ禍対応システム”の運用を効率化

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療提供体制の逼迫が懸念された2020年、厚生労働省は感染者の情報を迅速に把握するためのシステム「HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)」を開発、全国の医療機関に導入した。従来は各医療機関から保健所にファクス等で通知していた感染者の発生届をデータ送信することにより、医療機関および保健所の事務負担を軽減するのが1つの目的である。ただし病院内の電子カルテや検査部門システムから新規感染者の情報を抽出・集計し、さらに事務員がHER-SYSに入力するため所定の様式に記入する作業までは、臨床検査技師をはじめとする医療従事者が行う。また事務員も新たな入力作業に加え、大規模病院などでは関係各所への報告など入力後の追加作業も発生する。

そこで信州大学医学部附属病院ではRPAを導入し、電子カルテ等からの情報収集とHER-SYSへの入力、および入力結果の報告という一連の作業を自動化した。情報収集は検査部門システムと電子カルテを医療向けデータウェアハウス(DWH)と連動させてロボットに移管する仕組みで、臨床検査技師は完全にこの作業から手が離れた。HER-SYSへの入力もロボット化によって省力化が図られ正確性が向上した。また、同院ではHER-SYSの規定事項の入力・送信後、PDF化して院内各所に報告する運用を行っているが、その際に電子カルテの患者IDとHER-SYS・IDをロボットで自動紐付けすることにより、別人と誤認処理されることなく情報精度と活用度が向上した。「この取り組みはHER-SYSにおける初めてのRPA活用の好事例として関係者の耳目を集めました。なかでも臨床検査技師が情報収集作業から解放されたことは、国が推進するタスクシフティングの有効事例としても評価されています」と白木氏は語る。

同院ではこのほか、HER-SYSに先行して厚生労働省が推進するG-MIS(医療機関等情報支援システム)の運用もロボット化している。学内システムからの情報収集、情報整理、G-MIS入力の3ステップをそれぞれワンクリックでRPAが実行する。さらに新型コロナウイルス対応として公費負担患者の保険有効期限が自動的に1年延長されたため、独自のシステムとして保険証期間延長ロボットを開発。DWHが事前に抽出・修正した該当データをRPAが情報収集して医事会計システムに自動入力することにより、患者が保険証を持参したり事務員が手修正したりする必要もなくなり、入力作業の増加やミスによるクレームなど、未導入の場合に想定されるリスクを回避した。こうした同院の取り組みには、医療機関から強い関心が寄せられている。

物流の仕組みを大胆に変え、伝票作成を自動化。自前でシステムを開発する

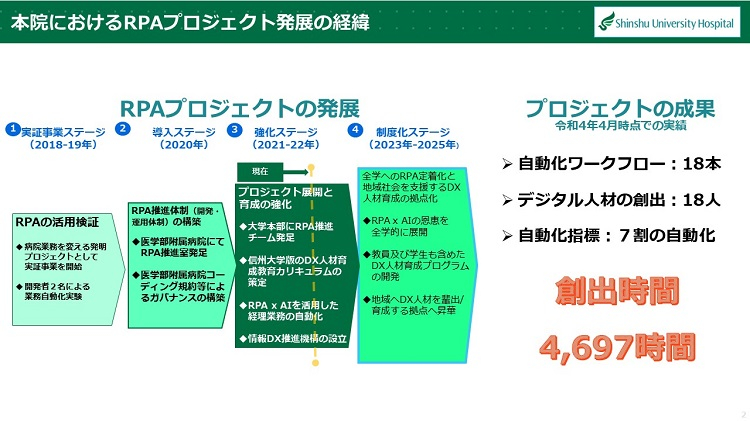

コロナ禍をきっかけに脚光を浴びるようになった同院の事務改革がスタートしたのは、およそ4年前のこと。2004年に国立大学が独立行政法人化してから、事務の現場では業務効率向上の必要性が高まっていた。「国の所管だった頃は、予算に基づいてただ国の業務を執行すればいいという感覚でしたが、独法化してからはやはり民間企業並みの採算性、例えば経費を削減するといった努力が強く求められるようになりました。採算性を追求しつつ、一方で国の業務に準じた事務作業に労力を割くのは厳しい状況でした」と白木氏は振り返る。国の業務とは厚生労働省が定めた病院会計準則をはじめ、一般競争入札手続きや予定価格作成などで、いずれもルールに沿って予算を仕分け、報告しなければならない。白木氏によると改革前は正職員の8割がこの「国に準じた事務作業」にほぼ専従の状態だったという。「とはいえ、業務自体は単純な書類作業ですから、これをRPAによって可能な限り自動化したい。ちょうどその頃、業務改善を目指す院内プロジェクトの募集がスタートしたので、『病院業務を変える発明プロジェクト』として実証事業と研究に取り掛かりました」(白木氏)

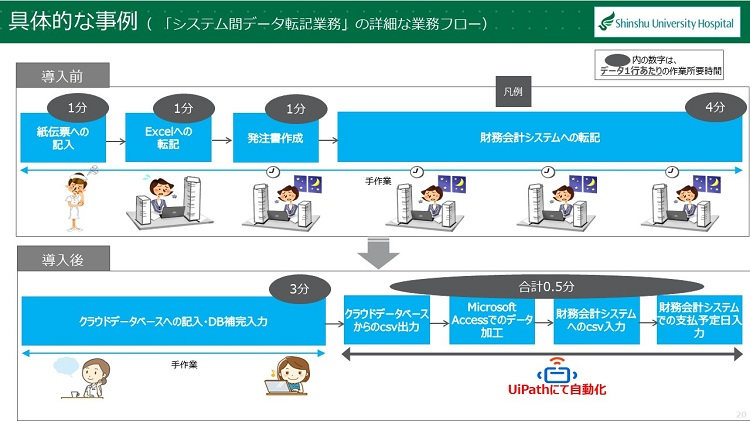

大きく変えたのは医療消耗品などの受発注の仕組み。それまでは必要なものをそのつど発注するカンバン方式を採っていたが、細かい品目まで対応する物流システムの既存品がなかったことから、「在庫だけきちんと管理できればいいという発想に転換しました」と白木氏。在庫は物品管理受託業者にSPD(院内物流管理システム)で管理してもらい、細かな発注については自前でシステムを開発した。現在は既存品をカスタマイズしたクラウドのデータベースになっており、病棟などから来る発注のデータに品番など不足している情報を調べて加えたうえで、ボタン1つで各業者に発注書が届く仕組みである。

「以前だと特定の材料や消耗品については、看護師さんたちがそのつど複写式の紙に記入して事務方に提出し、事務方がそれを発注書に起こして業者にファクスするフローでした。紙に書くのがパソコン入力になった点は、業務量としてはそれほど変わらないものの、発注の状況がすぐに把握できるのは大きい。紙だと提出したのかどうかから確認する必要がありますので」と白木氏。

会計処理については、納品日の入力などデータの前処理を行うと、あとはAIが自動で会計仕分けを行い、ルールに基づいて補正したうえで元の納品データに戻す。それをRPAが処理し、自動で納品伝票を出力する。発注から納品処理までほぼペーパーレス化したのは、「紙の場合だと合計でいくらとかアバウトに書いてしまいがちなので、詳細がわからずデータが蓄積されません」と白木氏。病院会計準則など一つひとつの規則と照らし合わせて記載しなければならないが、これは人の手でもなかなか難しい。勘定科目の処理については、AIでも完全に正答することは難しく、現状は85%程度が正確に計上され、残り15%は人の手によって直しているという。ただ、3カ月に1回の頻度でAIに大規模に学習させており、正答率も上がってきている。「作業の効率化とともに、情報が精緻化されたという利益が非常に大きい」と指摘する。

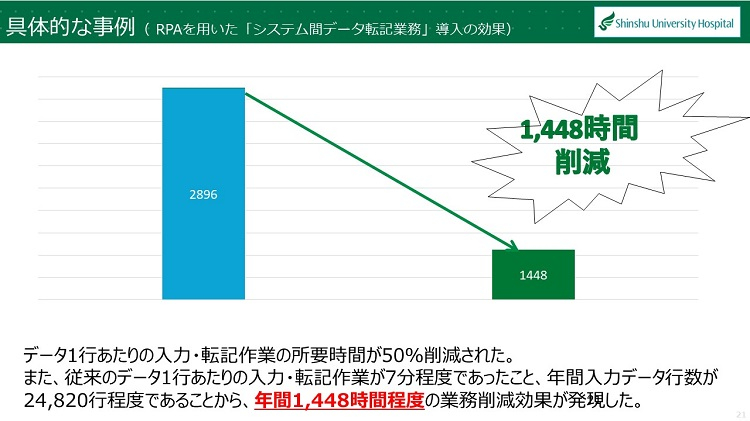

プロジェクトの開始に伴い、白木氏が2人で立ち上げたRPA推進室は、RPA等による事務作業の効率化が周知されるにつれ、「自分もやってみたい」と同部門を希望する職員も増えた。白木氏は「DX人材の養成」として新メンバーの教育にも注力し、今では18人のメンバー全員がロボットを作成できるようになった。HER-SYSやG-MISなどコロナ禍のシステム導入も追い風になり、2018年から2020年度までにRPA推進室の取り組みにより達成された削減時間は、通算4559時間に上る。白木氏を含め、全員がエンジニアリングには無縁だったことを思うと驚きだが、「業者のサポートも充実しているので、今どきは誰でも開発ができます」とさらり。「むしろ大切なのは物事の全体像を見る『鳥の目』と、業務を個別に分解する『蟻の目』、そしてそれを発信できる文章力という3つの要素を兼ね備えた人材。特にこれまでの開発プロセスを鳥の目、蟻の目を踏まえて言語化できる職員がいたことで、業務のどの部分をどう自動化するか、チームで開発方針を共有できたことが大きいと思います」(白木氏)

アウトソース業務の見直しや多重チェックが課題。入退院支援のシステムづくりにも着手

RPAに移行した事務業務はこれまで非常勤職員が担当することが多く、「年間4559時間を非常勤1人あたりの労働時間に換算すると3人程度。外注の医療事務を含めて事務員は400名ほどなので、それでもまだ手付かずのところがほとんどというのが現状です」と白木氏。手付かずの部分においては、医療費の請求など外注案件の見直しを考えている。国立病院の人件費削減の流れはかれこれ30年近くずっと続いており、そうした流れの中で請求業務は様々な業者にアウトソーシングしている期間が長く、「もはやブラックボックス化」しているからである。アウトソーシング化すると、作業の時間数をベースに費用計上されることもあり、業務委託先も業務効率化のインセンティブがうまく働かない。「業務を可視化して効率的なアウトソースを図るためにDXを使っていきたいと考えていますが、そこで注視しているのは診療報酬制度の簡略化。複雑怪奇なこの制度を租税同様にシンプルにしようという提言がようやく出てきたので、実現すればアウトソースの仕組みもデジタル化しやすくなると期待しています」(白木氏)

ほかには多重チェックの問題もある。伝票の作成までは自動化したが、「支払いミスを絶対に許さないという“国時代の無謬性”が組織風土として染みついており、担当者とその上長、さらに本部で数名が伝票を確認する多重チェックを行っていました。本来なら2人くらいで十分です。確認する人数が多いからよいというわけではありません。確認に時間がかかることに加え、個々の責任感が薄れる問題も出てきます。こうした無謬性の問題は、日本全体でミスを許さない風潮が強いからということに尽きます。ミスを許さないのが美徳と考えることは必ずしも正しくありません。ミスが起こったら業者さんに返金してもらえばよいのですから」(白木氏)。

現在、着手しようとしているのは入退院関連業務の支援。患者が地域のかかりつけ病院から信大病院への紹介状をもらう、同院がその返書を書く、といった作業のシステム化を考えている。「これがスムーズにできるようになると、患者さんを早く受け入れられ、必要な治療を施した後は迅速に地域の医療機関に戻ってもらい、自宅に近いところで安心して療養ができるようになります。事務の効率化は当然として、今後はより患者利益につながる取り組みを進めることで、病院のDX化に対する社会全体の理解も得られるようになると思います」(白木氏)。事務の自動化は、地域医療の最後の砦として同院がさらに貢献するための第一歩でもある。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ