05. 富士フイルム R&D統括本部 医薬品・ヘルスケア研究所 研究マネージャー 植田文教氏

自分の力で新しいものを作りだしたい

フィルム開発の奥深さにのめりこむ

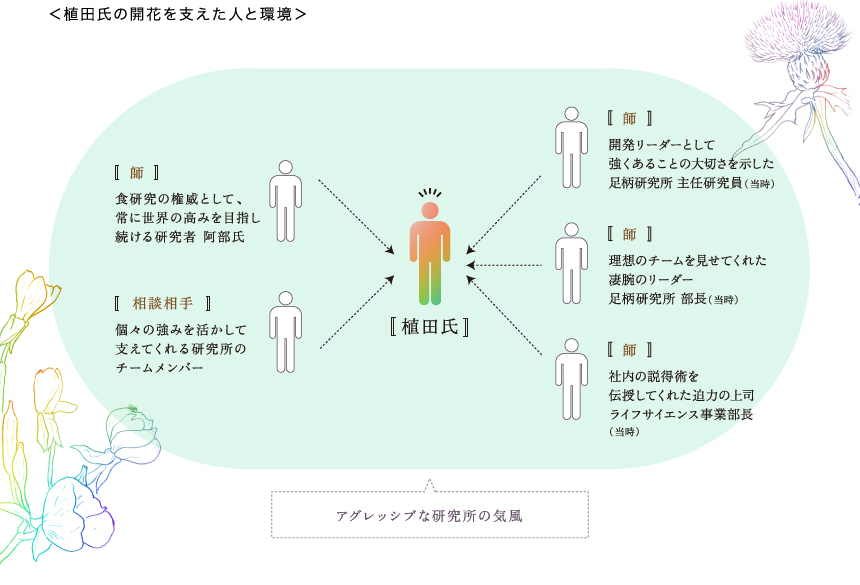

植田氏は1989年、富士フイルムに入社し、カラーネガフィルムの研究者としてスタートした。富士フイルムでは当時珍しい薬学部の出身だったが、富士フイルムが今後、電池に参入していくという話を聞いて入社を希望したのだ。「薬学部といっても、自分の大学は工学系の研究をいろいろやれたので、薬ではなく電池を作っていたんです」(植田氏)。ところが、初任配属は意外にも主力事業のフィルム開発担当だった。実際に仕事を始めてみると「フィルムってテクノロジーの塊だとわかって」(植田氏)、すぐにのめりこんでいった。写真は撮影する人にとって、「一瞬の時」を記録するもの。その瞬間に、もしもフィルムに不具合が生じたら、取り返しがつかない。だからこそ、フィルムは製品として世の中に出すための品質チェックが非常に厳しい。さまざまな技術を投入して製造品質100%を目指していく。研究所には非常にアグレッシブなメンバーがそろっていて、100%にするために新しい技術を加えるとなると、半年は休みが取れなくなるとわかる状況にあっても誰もひるまなかった。「開発は確率論を超えた、根性論で作り上げるものなんです」(植田氏)。個性の強いメンバーがあふれていた研究所の中でも、抜きん出てすごいと植田氏が尊敬していたのが、足柄研究所主任研究員(現・取締役執行役員)だった。常に強気で、信念を持ってぶれずに部下を引っ張っていく。会社の屋台骨を支える主力商品の開発で、失敗したらどんな責任問題になるのかわからない、というとてつもないプレッシャーにも、一切臆するところがない。植田氏にとって、主任研究員は目指す開発リーダーのモデルとなった。また植田氏は、リバーサルフィルム(業務用のポジフィルム)の開発チームにも注目していた。足柄研究所部長( 現・富士ゼロックスフェロー)が率いるそのチームは、少数精鋭で、メンバー全員がリーダーである部長を信奉し、何があってもついていきたいと一体になって成果をあげていく、強いチームだった。しばらくして部長のチームに移った植田氏は、このチームの能力の高さにほれ込んだ。自分もいつかこんな少数精鋭のチームを作りたい、それがもうひとつのモデルとなった。

フィルムでできることはすべてやった

新たな分野へ挑戦する社内転職

植田氏が入社した頃には、フィルムからデジタルカメラへと世の趨勢が変わり始めていて、2000年頃には新規開発が縮小されていった。カラーネガフィルムで数々のヒット商品を世の中に送り出してきた植田氏は、その頃リバーサルフィルムの開発チームで、新技術の商品化に取り組んでいた。フィルムの研究領域ではそのころ、コダックが「巨人」と言われていて、同社内には大学教授のような知識を持った技術者が多数いたのだという。植田氏は、どうしても「コダックの技術者が舌を巻くような商品」を作りたいと粘り強く研究を進めていた。2006年にはその研究が実り、国際画像学会で高い評価を受けることができた。「プロビア400Xというそのフィルムは、感動的にきれいな写真が撮れるとプロカメラマンの評価も非常に高く、開発者としての集大成となった。次はどうしようかと迷っていた植田氏に、かつての上司から、「サプリメントの開発をやらないか」という誘いの声がかかった。植田氏が薬学部出身で、かつ、フィルム開発が忙しく徹夜が続いていた頃に、よく、健康のために机の上にサプリメントの瓶を何種類も置いていたのを覚えていたからだった。それがきっかけとなって、植田氏は、スタートしたばかりのライフサイエンス事業部に異動することになった。

深く探究してきたフィルム開発の技術が

異分野に応用できると気が付ついた

植田氏はライフサイエンス事業部への異動にあたって、「今までの知識はすべて捨てなくてはならないだろう と覚悟して臨んだ。2006年6月に異動し、サプリメントについて猛勉強を始めた。最初の仕事は、外部に設計委託した処方をもとに試作された商品の、不具合を解析して修正することだった。その過程で、「技術って境界がないんだ」と気がついた。分野は違っても、それまでフィルム開発でやってきた考え方が、サプリメント開発にも応用できるとわかったからだ。写真フィルムには主に3つの技術が使われている。1つ目は原料の半分を占めるコラーゲンの研究、2つ目は写真の色あせを防ぐための抗酸化技術、3つ目は写真フィルムに使われる微細な粒子のコントロールをするための独自のナノ化技術である。加えて、写真フィルムの製造では、組み込まれた多数の機能を一体化して発揮させるという考え方を重視している。これらがサプリメントの設計にすべて応用できることに気がつき、外部に処方の設計を委託するのではなく、一から自分で設計することにした。

門外漢だからこその強み

フィルムの技術を応用し、新しいサプリメントを作る

植田氏は入社以来、自分で設計・開発したものを世の中に出すことに達成感を覚えてきた。サプリメントでも同じだった。ただ、開発プロジェクトの進め方は大幅に変わった。フィルムの場合、社内で開発は完結していたが、食品であるサプリメントの場合、新たに開発するサプリメントの有効性を社会に認知してもらうためにも、大学など外部の専門家と協力していくことが不可欠となる。「フィルムを開発していた時は研究所から外に出かけるのは年に2、3回でしたが、今では年間の半分は外に出かけています」(植田氏)。中でも、その分野の権威として名高い、東京大学農学部特任教授の阿部啓子氏との出会いは大きかった。退官後も貪欲に食の研究を進め、日本の機能性食品をもっと世界に広めたいと活動している阿部氏に、大いに刺激を受けた。その頃のサプリメントはカルシウムやコラーゲンなど単一の成分を補充するようなものが多かった。しかし、サプリメントについては門外漢だった植田氏は既存のものにとらわれることなく、「いくつもの効能を1つにして機能させる」ことを目指して開発を進めた。それは、フィルム製造の考え方をベースに、独自のナノ化技術を応用したものだった。その結果、異動してわずか1年後の10月には、いくつもの目的の異なる成分をバランスよく組み合わせたダイエットサポートサプリメント、「メタバリア」や、疲労回復や睡眠改善効果のあるマルチサプリメント、「オキシバリア」の開発に成功した。いずれも、富士フイルムのサプリメントの主力商品に育っていった。フィルムと、サプリメント、まったく異なる分野で会社の主力商品を作り出し、植田氏の開発の腕の高さを証明することとなった。

信頼できるメンバーとともに、

理想のチームを目指して

ヘルスケア事業立ち上げ当初は、社内でもサプリメント事業への賛意は多くなかった。そんな事業の立ち上げ統括として基盤を作ったのが、ライフサイエンス事業部長(現・常務執行役員)だ。事業部長は「富士フイルムで新しい芽となる事業を多数立ち上げた人」(植田氏)という実力者で、仕事に向かう情熱、勉強量、迫力、どれをとっても抜きん出ていた。新規事業を進める上で、反対された時の心構えとして、「本当に反対の人は10%、なんとなく反対という空気に乗っている人が80%、少し賛成が10%。反対の10%をなんとか説得すれば、一気に残りの空気がひっくり返るんだ」などと植田氏に教えた。事業部長を見習い、植田氏は、自分以外全員反対ということろから始まっても、チームのメンバーを率いて強気に進むことを心がけている。そんな、人に弱みを見せない植田氏が信頼し、相談できるのが、現在の研究所のチームメンバーだ。少数精鋭の、あの時の足柄研究所部長のチームを目指して、植田氏とは違う領域の専門知識を持つメンバー一人ひとりの能力を、いかに最大限発揮させるか、そのために自分は何をすべきかを常に考えながら、チームを率いている。

(TEXT/柴田 朋子)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ