古くて新しい問題 ―労働移動の歴史を振り返って―

第2回では、過去約20年間にわたり労働移動が進展していないことを確認した。本コラムでは労働移動について、これまでどのように議論されてきたのかを簡単に振り返ってみよう。

そもそも労働移動はいつ頃から議論されてきたのだろうか。「労働移動」と類似の意味としてメディアで頻繁に使われている「流動化」という言葉をキーワードに、日本経済新聞で検索をかけてみた(※1)。すると、1960年12月20日付朝刊で「労働省、近く実態調査 労働力の流動化へ」なる見出しにおいて、初めて「流動化」が登場する。その記事は「所得倍増計画の実施に関連して労働力の流動化促進が要請されているが、~」と続く。

1960年代~70年代:供給制約下における経済成長のための労働移動

1960年代は平均して1年に1回程度「流動化」が登場する。池田勇人内閣で閣議決定された国民所得倍増計画を達成するには、地域間・企業規模別間の労働力不均衡を正すことが必要であり、そのために労働力の流動化が必要という文脈が多い。

たとえば、1964年8月19日付の朝刊では「労働力流動化の意味と限界」なる社説が掲載されている。そこでは流動化の問題が炭鉱の廃止などに伴う離職者政策の側面をもつ失業対策的流動化と、若年労働者不足を中高年労働者活用で補う労働力活用的流動化に区別すべきであると指摘される(※2)。また、1966年10月4日付朝刊の「国際化時代に立つ」という連載特集において、「流動化する雇用関係 くずれる終身雇用 広がる実力主義 若手の人不足で拍車」とあり、1971年4月11日付朝刊では、「新味乏しい流動化策」という見出しから「人手不足の経済で労働力流動化政策を積極的に進めようとの意欲はうかがえるものの、具体的な対策にはほとんど目新しいものは登場していない」と続く。

1960年代は、石炭産業の衰退という産業構造の転換期であり、加えて高度経済成長期において、労働供給が不足しているなかでいかに流動化を進め、経済成長を持続させるのか、という観点から議論されていることがわかる。人手不足や産業構造の変化という観点において、現在と同じような問題意識に立脚していると言える。ただ、その人手不足が高度成長の維持という目的から生まれるものであるという点は、低成長の2020年代を生きる我々にとっては羨ましく感じる面もあるだろう。

一方で、1970年代は「流動化」という言葉はほとんど出てこない。1973年に第4次中東戦争を機に第一次オイルショックが始まり高度成長が途絶えたため、いわゆる労働の超過需要のような状態がなくなり、流動化の議論が影を潜めたと推測する。

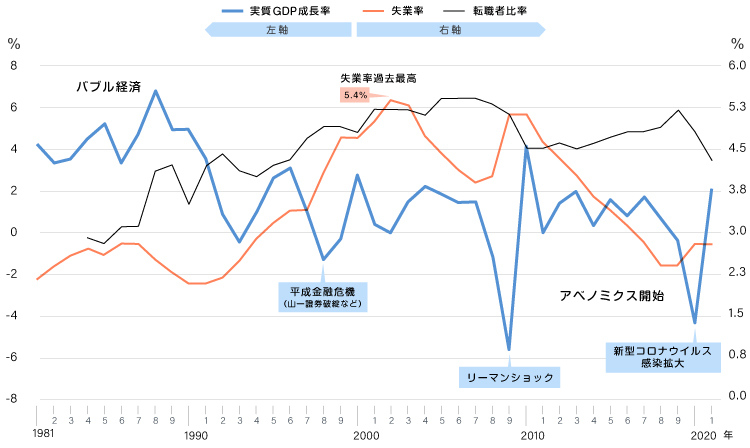

1980年代~90年代:バブル景気と崩壊によって、労働移動の意味合いに変化

1980年代も前半は年に1回程度しか登場しないが、1985年からは年に10回弱程度登場し始める。「労働市場の流動化」「労働流動化政策」「雇用流動化」なる言葉が平常に出現する。文脈としては日本的雇用慣行が崩れ始め、転職が増える、といった論が多い。事実、図表1をみると、1980年代中頃から転職者比率が高まっていることがわかる。

図表1 実質GDP成長率、失業率、転職者比率の推移 (※クリックで拡大します)

出所:内閣府「国民経済計算」、総務省「労働力調査」

注1:実質GDPは1981~1994年については、平成23年基準の簡易遡及改訂による系列を使用。

注2:転職者比率については、2001年以前の統計は2月時点の特別調査の値を使用。

たとえば1988年12月31日付朝刊によると「国際化・流動化する労働力、男性も帰属意識薄らぐ、中途採用活発化に乗る」という見出しから、「男性労働力の流動化も目立ってきた。富士通などコンピューター業界ではシステムエンジニア(SE)を大量に中途採用し始めた」と続く。これも昨今の議論のされ方と似ていると言えよう。1980年代中頃から転職者比率が高まった原因として、1985年の労働者派遣法制定、1986年の男女雇用機会均等法、プラザ合意からの経済環境の変化、1987年のJRの民営化あたりが原因だったのではないかと推察される。

ただこの論調は、バブル崩壊以後ニュアンスが一変する。バブル崩壊以後の経済停滞において、「三つの過剰」のひとつである「雇用の過剰」が指摘される(※3)。このなかで経済停滞において、日本的雇用慣行(特に長期雇用)の負の側面が強調され、生産性を高めるためには流動化が必要であると説かれる。現在に至るまでの労働移動・流動化の議論はこの頃に形成された可能性が高い。

また、バブル崩壊以降の白書では、労働移動や流動化といったテーマは失業と一緒に議論されることが多い(※4)。特に1997年の山一證券倒産から始まる平成金融危機を経て、2002年は日本で過去最高の失業率である5.4%を記録した。議論の多くは男性の正規雇用者を対象にしており、失業と彼らの再就職といったテーマでの分析が多い。リストラと流動化など、労働移動・流動化に対してネガティブなイメージが強調される時代だった。

2000年代以降:労働移動の対象の多様化

次に労働移動が議論の的となるのはリーマンショックによる経済危機以降である。派遣切りと失業が議論され、労働移動や流動化の対象に非正規雇用が登場するようになる。特に就職氷河期などの問題も2000年代中頃からかなり顕在化している。氷河期世代は非正規雇用が多いことから、彼らへの影響が考察された。

その後2010年代以降は、アベノミクスにおいて比較的安定した経済(低)成長をみせるなか、人手不足が顕著となった。女性の就業促進政策や高齢者雇用の推進と相俟って性別・年齢・就業形態を問わず、経済成長のためには良質な労働移動が欠かせないという議論が増える。また単身世帯や共働き世帯の増加など、世帯が多様化したことによって、労働移動を考える際に考慮するべき要素が多様化しているのも特徴的だ。新型コロナウイルスの感染拡大においては、一部の業種において雇用調整助成金などが成長産業への労働移動を妨げると指摘され、雇用保障と労働移動のバランスが改めて指摘されたことも記憶に新しい。

対象や議論の在り方は少しずつ変化しながらも、約60年もの間、問題意識はずっと同じだった。常に(良い)労働移動は経済成長のための必須条件だった。絶え間なく続く経済成長のためには、日本全体でみた場合における労働力の適材適所が欠かせないという主張は常に支持されてきた。このテーマは古くて新しい問題と言える。

今、「労働移動」を再考する意義とはなにか

2022年11月、政府は新しい資本主義実現会議を開催し、労働移動の円滑化のための指針作成を掲げた。「労働移動」がますます重要なテーマになっているなかで、本コラムでみてきたように、就業形態や世帯構成の多様化も相俟って、「労働移動」の実情は複雑化している。その実態を明らかにするためには、個人の移動を把握できるデータが肝となる。

本プロジェクトでは、同一個人の就業実態を毎年追跡調査している「全国就業実態パネル調査」を用いて、労働移動の実態を科学的に示し、個人にとっても「良い」労働移動とはなにかを、問いかけ、考えていきたい。

孫亜文(研究員・アナリスト) 茂木洋之(研究員・アナリスト※2022年1月まで)

(※1) 「流動化」は土地(特に農地)や金融資産についても使用されるが、雇用、労働の視点に絞って挙げている。

(※2) この社説では、さらに踏み込んで企業別の退職金制度が労働力の定着性を強めることを指摘している。このあたりも昨今の議論と酷似している。

(※3) 残る2つは「設備の過剰」と、「負債の過剰」である。

(※4) 労働経済白書(2001)では、「雇用・失業情勢」というテーマで、悪化し続ける失業率について論じている。労働経済白書(2002)では、「中高年齢者の労働移動の実態と課題」というテーマとなっている。まだ男性正規雇用者が労働の中心であった時代で、世帯の所得減なども併せて議論されている。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ