「円滑な労働移動」とはなにか、多面的な議論と評価を

政府は、2023年6月までに、「労働移動円滑化」のための指針策定を表明している。

「労働移動円滑化」もしくは「円滑な労働移動」とはなにか。第2回はこの点について、労働移動の状況を測る指標を紹介しながら考えてきたい。

第1回でも述べたように、「労働移動」は長きにわたって議論されてきたテーマであり、今もなお議論が絶えない。その背景には、さまざまな課題がある。

たとえば、少子高齢化で生産年齢人口が減少し、人口構造そのものが徐々に変わってきたこと、そしてグローバル化やテクノロジーの進化によって産業構造が転換し、新たな成長産業が台頭したことによって、社会全体で慢性的な人手不足が起こっているという課題。

また、高度経済成長期以降、東京などの大都市への一極集中が進んだことや、バブル崩壊後から非正規で働く人が増え、労働市場の構造が変わってきたことから、地域間や雇用形態間などさまざまな社会格差が固定化しつつあるという課題。

円滑な労働移動に賛同する意見の多くは、それが実現することで、これら現代社会が抱える課題の解決、さらには日本全体の生産性向上にもつながると述べている(※1)。

では、日本の労働移動の現状はどうなっていて、今後どうなることが望ましいのか。

労働移動の状況を測る3つの指標

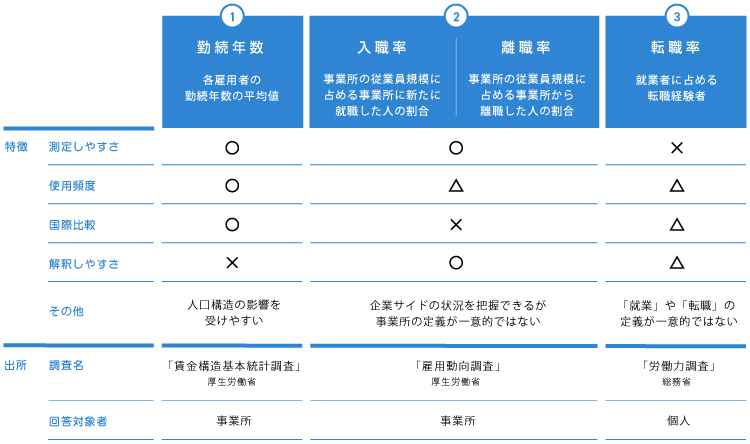

労働移動の状況を測る指標として主に用いられているものは、「勤続年数」「入職率・離職率」「転職率」の3つである。それぞれの定義や特徴などをみていくと、いずれも一長一短である(図表1)。

図表1 労働移動の状況を測る指標

出所:本プロジェクトメンバーのまとめを元に筆者が作成

出所:本プロジェクトメンバーのまとめを元に筆者が作成

「勤続年数」は各雇用者の現在勤めている企業における勤続年数の平均値をとったものである。定義が一意的であるため、測定しやすいだけでなく、国際比較もしやすい。ただし、たとえば若年者は同一企業での勤続期間が比較的短い。そのため、もし若年人口が減少すれば、全体の平均勤続年数は以前よりも長くなってしまう。つまり、人口構造の影響を受けやすい指標でもある。

その点、「入職率・離職率」は事業所の従業員規模に占める入職・離職した人の割合であるため、人口構造の影響は受けにくい。その代わり、事業所の定義が国によって異なるため、日本の状況が他国と比べて進んでいるのかどうかといった国際比較がしづらい。

「転職率」は、人口構造の影響は受けにくいが、「就業」や「転職」そのものの定義が、調査期間によって変わるという懸念点がある。たとえば、1年以内の転職率と3年以内の転職率では数値が異なる。他の指標と比べて、算出方法(定義)が一意的ではないため、測定しづらい。

このような各指標の特徴に留意したうえで、この20年の労働移動の状況をみてみよう。

「円滑な労働移動」とはどういう状況なのか

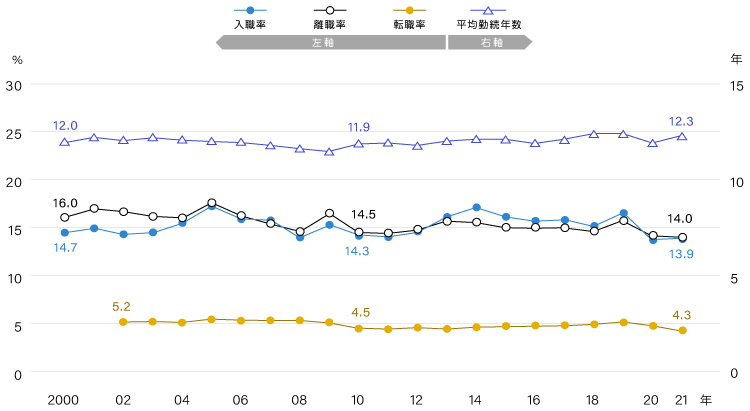

2000年以降の推移をみてみると、景気動向による多少の変動はあるものの、「勤続年数」は11~12年前後を、「入職率・離職率」は15%前後を、「転職率」は4~5%前後を推移している(図表2)。労働移動の状況はこの20年間で大きく変わっていないことがわかる(※2)。

図表2 労働移動の状況を測る指標の経年推移(2000~2021年)

出所:図表1で示した各調査

注:各指標の集計対象者は、各調査に準ずる。

では、もし「勤続年数」が短くなったり、「入職率・離職率」と「転職率」が高くなったりしたら、それは「円滑な労働移動」が実現したと言えるのか。

たとえば、成長産業への入職率や転職率が上がっても、社会全体の生産性が向上していなければ、社会としての課題は解決されておらず、「円滑な労働移動」が実現したとは言えないだろう。

逆に、転職率自体は変わっていなくとも、20年前よりも望んだ仕事に転職できる人が増え(=企業と個人のマッチングが高まる)、社会全体の生産性向上につながったのであれば、それは「円滑な労働移動」が実現したと捉えられるのではないか。

つまり、「円滑な労働移動」なのかどうかをみるためには、「勤続年数」「入職率・離職率」「転職率」の3つの指標(以下「量的側面」とする)では不十分であり、これらの指標では捉えられない労働移動の状況(以下「質的側面」とする)も把握する必要がある。

この「質的側面」が指している状況は主語によって異なる。

本コラムの冒頭では、今もなお「労働移動」というテーマに関する議論が絶えない背景として、人口構造や産業構造の変化を挙げ、円滑な労働移動を実現する目的には、日本全体の生産性向上があると述べた。いわば、社会全体にとっては、「生産性」が「質的側面」となるだろう。

他方で、労働移動が議論される一因には、個人の変化も挙げられる。コロナ禍以前から、個人のキャリアや働き方に対する価値観は多様化してきた。ひとつの会社で定年まで働き続けることは当たり前ではなくなりつつあるし、男女問わずワークライフバランスが保たれた働き方を望む人も増えている。

個人が各々のライフステージに合った働き方をするためにも、円滑な労働移動の実現は重要だという主張もある。つまり、個人にとっての「質的側面」とは、「仕事満足度」や「ワークライフバランス」になる。

望ましい労働移動の実現には多面的な議論と評価が必要

社会にとっても個人にとっても、もちろん企業にとっても、望ましい労働移動が実現されているかどうかを評価するためには、「転職率」などの「量的側面」の指標と併せて、それぞれの立場における「質的側面」の状況を把握することが重要だ。

そのため、本プロジェクトでは、量と質の両面から、「労働移動」というテーマにおいて、社会・個人・企業のそれぞれにとって望ましい労働移動の実現に向けての課題とはなにか、必要な方策とはなにか、それぞれの立場の状況を丁寧に紐解きたい。そして、社会・個人・企業がそれぞれの望ましい未来を実現するために今なすべきこととはなにかを真摯に考えていきたい。

第3回では、「労働移動」というテーマが、歴史的にみてどのように扱われてきたのかを概観する。

孫亜文(研究員・アナリスト)

(※1)円滑な労働移動に否定的な意見もある。主な理由として、「企業の使用者責任の放棄によって、不安定な雇用が増えるのではないか」「労働生産性が低い産業への移動が増え、目指している生産性向上につながらないのではないか」といった懸念や、「離職者に対するセーフティネットが不十分である現状」への危惧などがある。これらの前提には円滑な労働移動を推進することは解雇規制の緩和を進めるということでもあるという考えがあり、法的議論も重要になってくる。

(※2)ただし、部分的には変化もみられる。たとえば、「入職率・離職率」と「転職率」を性別・年齢階級別にみてみると、男女ともに55歳以上のミドルシニア層においては、割合が高まっている様子が見受けられた。高齢者雇用施策によって、以前よりもミドルシニア層の労働移動が活発化していると考えられる。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ