社員の「わがまま」や「もやもや」に隠された、組織変革の種を引き出す。サイボウズ株式会社

100人100通りの働き方を認め、多様な人材を受け入れてきたサイボウズ。他の企業では「わがまま」と言われかねないような意見の中にも、職場改善につながる「変化の種」が隠れていると、人事部長の青野誠氏は指摘します。青野氏に、社員が自らアイデアを発信し、それを事業へと取り入れていくプロセスについて聞きました。

100人100通りの働き方を認め、多様な人材を受け入れてきたサイボウズ。他の企業では「わがまま」と言われかねないような意見の中にも、職場改善につながる「変化の種」が隠れていると、人事部長の青野誠氏は指摘します。青野氏に、社員が自らアイデアを発信し、それを事業へと取り入れていくプロセスについて聞きました。

助言収集アプリに仕事Bar、日報ならぬ「分報」 多彩な意見表明の場を提供

――社員が主体的に考え、提案する風土づくりには、何が必要でしょうか。

まず意見の土台となる情報を全社員で共有し、議論の前提条件をそろえる必要があります。このため、当社ではプライバシーとインサイダー以外の情報を、可能な限りオープンにしています。経営会議は、コロナ禍以降オンラインで開かれていて誰でも参加できますし、社内インフラとして使っている自社製品のクラウドサービス上にも、議事録が公開されます。さらに議事録などの重要情報は、公開されると全社員に通知されます。もちろん、検索機能を使って各社員がそれぞれ欲しい情報にアクセスすることも可能です。見たい情報が必ずインフラ上にあるという状態が、非常に重要だと考えています。

――公開されている情報量が多すぎて、追いきれない人はいませんか。

動画「サイボウズ・ダイジェスト」内「kintoneいいね ランキング」

動画「サイボウズ・ダイジェスト」内「kintoneいいね ランキング」

そういう人のために、情報を「まとめる」社員が自然発生的に出てくるんです。彼らが1カ月の出来事を15分程度で紹介する動画「サイボウズ・ダイジェスト」を作り、その中で社内情報の「いいね」ランキングを紹介してくれるので、他の社員はすべての情報を追わなくても、会社で何が起きているかを大まかに知ることができます。

当社では業務中に情報をまとめる作業をしていても、程度をわきまえ、本業との調整ができていれば特に問題視されません。自己研鑽の学習なども同様です。とはいえ「まとめ動画」に関しては、多くの人が恩恵を受けており、作るのに時間もかかるので、結果的には「情報共有支援チーム」ができて、業務扱いになりました。

――社員は情報を踏まえ、どのような形で意見を表明するのでしょうか。

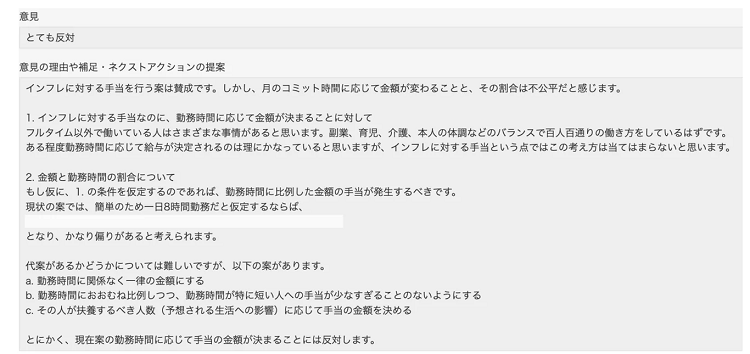

意見を出したくても、言う場所が指定されていないと表明しづらいものです。そこで1、2年前に「助言収集アプリ」を導入しました。これは社内で新規提案や何かを変えるなどの起案の際に、社員に通知を送って意見を求めるツールです。通知を受けた社員はアプリで賛成・反対を表明したうえで、どのような立場でこのテーマに関わりたいのかを選択し、自由にコメントを記入できます。大きな制度改革などの場合は、全社員に「意見をください」と通知が送られ、特定の層にアプローチする時は、該当者に通知されます。これなら経営会議に出ない人や、出ても発言できない人の意見も取り入れることができます。関心の高い話題だと、コメントもかなり集まります。 助言収集アプリ上の意見の例

助言収集アプリ上の意見の例

また、特定のテーマについて、リラックスした雰囲気で社員が話し合う場合に、会社が飲食費を補助する「仕事Bar」という制度もあります。コロナ禍前はリアルの集まりでしたが、今はオンラインで実施することもあります。テーマは全社に関わる人事制度から各部署の業務改善まで、多岐にわたります。

「業務日報」ならぬ「分報」も、カジュアルな意見交換に使われています。「いいお天気ですね」といったたわいない書き込みも多いのですが、仕事で分からないことなどを投稿すると、良い意味でおせっかいな人が教えてくれたり、社内の詳しい人につないでくれたりと、困り事を解決できる場にもなっています。

「お悩み相談」を制度へ 仲間の意見重ねブラッシュアップ

――社員からは具体的にどのような提案があるのでしょう。

例えば最近、「誰でも起案アプリ」という実現したいアイデアを誰でも書き込めるアプリに「子どもが急病になっても仕事や出張に支障が出ないよう、ベビーシッター補助を出したらどうか」という書き込みがありました。私たち人事担当者には、一緒にアイデアを検討する人としてお知らせが来ます。その後、提案者にヒアリングするとともに、私たちの理想に照らし合わせてやるべきか否か、仕事Barなども使って「一緒にアイデアを実現しませんか」と仲間を集め、知恵を出し合って議論していきます。

最初はふわっとした「お悩み相談」に近い書き込みも多いですし、それに対して「いいね」を押すだけの人も少なくありません。しかし議論を呼び掛けると比較的多くの人が集まりますし、意見を積み重ねることで、制度化に堪えうる内容へとブラッシュアップされていきます。

提案者は「言い出しっぺ」になった以上、議論や制度設計に関わるなど負担も生じます。しかし「変えなければ」という使命感を持ち、書き込みをする人は多いです。

――実際に制度化された事例を教えてください。

過去に、若手の営業担当者から「外出中にカフェで仕事をする際のコーヒー代を出してほしい」という提案があり「カフェ代補助」が設けられました。ただ当社の場合、誰かがアイデアを示した際には、それが誰にどのようなバリューをもたらすかという意味での「コンセプト」が大事にされます。その提案が組織にもたらす意味や価値を議論しながら、個人のわがままを提案にしていく流れがあるのです。カフェ代も、営業社員の働き方を効率化するというコンセプトが認められ、制度化されました。職種によらず、往訪時などに必要な際、利用されています。

――「コンセプト」は提案の段階からすでにイメージされているのでしょうか。

議論を重ねる中で、コンセプトが変わることは少なくありません。「北海道合宿が非常に有益だったので、ワーケーション補助を出してほしい」という提案があった時は、話し合ううちに、どこかに行くことではなくチームで集まって集中議論をすることが大切なのだ、という本質的なコンセプトが見えてきました。その結果、チームビルディングのための交通費や宿泊費などを補助する制度「チムビル(対面型チームビルディング支援制度)」として実現しました。

もちろんすべての提案が制度化に至るわけではありませんが、失敗をとがめる空気はなく、提案したこと自体が「ナイスチャレンジ」と評価されます。提案に失敗はつきものですし、経験値がたまるいい機会だったと捉えることもできます。このため多くの職場で、仕事の節目ごとに「振り返り」が頻繁に行われ、社員は失敗も含め、挑戦を通じて得たものを「学び」として次へ生かそうとしています。

訓練によって「もやもや」を言語化

――活発に提案が出るカルチャーは、組織に元からあったのでしょうか。

2000年代前半までは、社員の多くが意見を言っても否定されるのではないか、評価が下がるのではないかと考え、アイデアを出すことに消極的でした。強制的に毎週必ずアイデアを出すという取り組みもありましたが、事態は変わりませんでした。提案はきっちり内容を固め、周囲に根回ししてから口に出すべきだ、という日本企業にありがちな雰囲気も存在しました。

しかしその後、社長の青野慶久が「100人100通りの働き方」を掲げ、社員が自分のやりたいことを口に出すのは「わがまま」ではない、むしろ仕事や職場の改善につながる可能性があるものだという意思を示しました。実際に、社員の要望や発案をきっかけに、職場が少しずつ変わる例も出てきました。すると次第に、事例を見た他の社員が「意見を言えば会社が変わる」と実感し、自発的に声を上げる好循環も生まれました。新しく入社した人も、同僚の多くが各々思いついたことを社内SNS上で気軽に表明し、それに対して議論が生まれる様子を見て、「自分も発言して大丈夫」と思えるようです。

不満は公の場で表明 「質問責任」が職場の問題を可視化

――現場に埋もれやすい「変化の種」を見つけ出すには、どうすればいいでしょう。

当社の社員には、分からないことや不満があったら、お酒の席でぐちを言ったり、分からないままにしたりするのではなく、公の場できちんと表明しようというルール、「質問責任」があります。同時に、質問されたら誠実に向き合い回答する「説明責任」も課されています。そうすることで対話が生まれ、コミュニケーションギャップが生じにくくなるからです。質問責任があることで、社員たちは「もやもや」という形で自分の中にわだかまっている疑問や不安、問題意識を言葉にしようとするようにもなります。

――そのような質問責任は、すべての社員が果たせるものなのでしょうか。

新しく入ってきた社員は、「もやもや」を言語化することに慣れていません。このため、入社間もない社員を対象に「もやもや共有ワーク」を実施しています。このワークショップでは、5人くらいのチームを組んで、もやもやしているものを共有し、何が理想の状態かを整理していきます。ワークに取り組むメンバーは、過去のワークで提示された「もやもや」の内容を見ることもできるので「ささいなことだと思っていたけれど、ワークに出してもいいんだ」とか「同じようなことを思っていた」などの気づきを得ることもできます。また他のメンバーの話を聞くことが、仲間の「もやもや」やわがままを受け止め、一緒に解決策を探る訓練にもなっています。

社員の「もやもや」は、きちんと整理すれば問題として取り上げられるものになります。つまり職場変革のきっかけを生み出す「変化の種」でもあるのです。社員が質問責任を果たすことには、「変化の種」を目に見える場所に持ち出す、という大事な役割があるのです。

執筆:有馬知子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ