『ゆとりですがなにか』に抱いた違和感の正体 豊田義博

テレビドラマ『ゆとりですがなにか』が好調だ。日曜22時30分スタートという放映時間ゆえに高視聴率を取っているわけではないが、動画配信オンラインサービスのHULUの週間ランキングでは4週続けて第1位の座を占めている。

飲食サービス会社に勤める主人公・坂間(岡田将生)、その坂間と偶然出会う小学校教師・山路(松坂桃李)、その二人をぼったくりバーに連れ込む客引きの道上(柳楽優弥)、坂間の同期ながら上司、そして付き合ってもいる宮下(安藤サクラ)という、俗に「ゆとり第1世代」と呼ばれる20代後半が、このドラマの主要登場人物。そこに、坂間の後輩で入社2年目の暴走社員、山路のクラスに来た悩める教生、就活に苦戦する坂間の妹、といった「ゆとり第2世代」が絡み、ストーリーは展開していく。

脚本は宮藤官九郎。テンポよく、いくつもの伏線を織り込んでいく「クドカン節」は、このドラマでも全開だ。しかし、好調の要因はそうしたテクニカルな側面だけではない。『木更津キャッツアイ』をはじめ、現代の若者を描かせれば右に出る者はいない、と言われる宮藤官九郎ならではの登場人物設定、ストーリーが「ゆとり世代」のハートを掴んでいるのだろう。先日打ち合わせをした某出版社の若手編集者(「ゆとり第2世代」)も、自身の周囲でも面白い、登場人物に共感するという声が多いと話してくれた。

さてそのドラマ。私自身、面白く見ながらも、ひとつだけ拭い去れない違和感がある。それは、登場人物たちの喜怒哀楽の激しさ、ハイテンションぶりだ。ある程度のデフォルメはテレビドラマとして当然だし、宮藤官九郎のドラマの登場人物なのだから、その度合いが高めであることは重々承知しているが、それでも心にわだかまりが残る。

「感情の起伏」がないことを望む若手社員

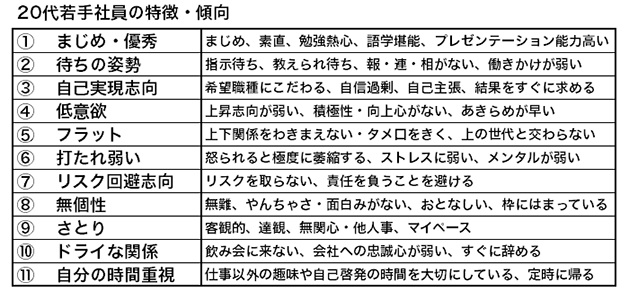

私は、現代の20代若手社員の特徴・傾向は、以下の11項目に集約されると考えている。

若手社員を部下に持つマネジャー600名を対象とした定量調査、マネジャーおよび20代若手社員へのインタビュー調査をもとに抽出したものだ。11項目は、独立しつつも、大きな傾向はいくつか読み取れる。まじめで優秀。だけど、リスク回避志向が強く、いつも待ちの姿勢で、打たれ弱い。意欲は低く、さとり気味。会社とは距離を置いていることも手伝って、個性がないように見える。

ここからは、熱量が、温度が、そして感情の起伏が感じられない。「感情の起伏がないことを望んでいる」とも読み取れる。意図せざる状況により、本人の経験や能力を超えた案件を託される、というような「憂鬱であり、かつ、うまくいかなかったときに落ち込むことが目に見えている」事態に遭遇することを徹底的に避けようとしている。

だが、彼らが感情の起伏を避けたがる要因は、それだけではない。若手社員、大学生と話した時に、何人かの口から「人前で感情を荒げる人がいますが、大人として恥ずかしい」という趣旨のコメントを聞いたことがある。彼らは、感情を荒げることを、心の中、つまり感情的に避けたいと思うだけではなく、頭の中、つまり理性的にも、避けるべきだと思っている。「ゆとり教育」に埋め込まれた様々な文脈の中から、そのような姿勢を美徳として受け止めているのだろう。

もちろん、仕事の現場で、感情を荒げる若手社員はいる。初めての仕事に戸惑い、失敗してしまい、激しく落ち込む、ふさぎ込む、というシーンは無数に生まれているだろうし、仕事にまつわるコミュニケーションの齟齬から、上司や先輩に対して「キレてしまう」若手社員が少なくないことも認知している。しかし、それは、不可抗力の中で、まさに感情的に噴出してしまった事態だ。彼らの抑制的な理性をしても留められない感情であるがゆえに、それはあまりにも激しく、制御が利かない。

「想いをぶつけあう」の先にあるもの

『ゆとりですがなにか』の登場人物たちから受ける印象は、それとは少し異なる。坂間、山路らの喜怒哀楽、特に怒りや哀しみは、制御できずに噴出しているように見えながらも、そうすることを欲していると描かれる。葛藤や躊躇などを共有したくてたまらない。それが、ドラマ開始早々に、吉田鋼太郎扮するレンタルおじさん・麻生への坂間、山路両名の愚痴の吐露として描出される。やがて、登場人物たちは、麻生にだけではなく、お互いに感情をぶつけあうようになる。

私が、違和感を持ったのは、感情を吐露したい、という熱い感情を、「ゆとり世代」と呼ばれる人たちが持っている、ということに対して、だ。彼らが、こんなにも「自分の想いをわかってほしい」と考えているという描き方に、わだかまりを感じたのだ。

「このドラマは、今のゆとり世代の実態を誤解している」などと驕ったことをいうつもりは、毛頭ない。本当は、そうなのかもしれない、と思ったからだ。彼らの心の中には、それだけ激しい感情の起伏が実はあるのではないか、と、改めて感じたからだ。そして、直属のマネジャーをはじめ、普段彼らに接している人の大半は、そうした心の声に気づいていない。私も、マネジャーたち同様に。

ある大学生は、自分たちの年代の人の多くは、「心の中に孤独を抱えている」と語ってくれた。その孤独な心の中で、彼ら彼女らは、感情を荒げ、声高に想いをぶつけているのかもしれない。そして、そうした想いをひとと共有することを、諦めているのかもしれない。

ドラマは佳境を迎えたところであり、結末は予想がつかない。しかし、想いをぶつけあい始めた登場人物たちは、自分が自分らしくいられる居場所を見出し、あるいは求めて、少しずつではあるが前に歩き始めている。残り数回を視聴者として楽しみつつ、「想いをぶつける機会を、企業の中でどのように創造するか」に、考えを巡らせてみたい。

[関連するコンテンツ]

- 『若手社員が育たない。: 「ゆとり世代」以降の人材育成論 』(2015年6月 筑摩書房)

- 「若手の社会貢献意識の底流を探る」(『Works Review Vol.10』2015.5)

- 【報告書】「21世紀のキャリア」変化と成長の現実

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ