やはりなかった博士の賃金プレミアム 茂木洋之

増えない博士、低下する研究力

2020年は大学院や日本の研究力に関するニュースを多く目にした。例えば科学技術・学術政策研究所によると、2006年と比較して2016年の博士号取得者数が欧米の先進国や、中国と韓国といったアジア諸国では増加しているが、日本では減少している。また被引用件数が上位10%の論文シェアで、日本は1996~1998年の平均で世界第4位だったが、2016~2018年は第9位と順位を落とした。また上位10%の論文数も、中国などが急増させる一方で、日本では減少している。研究力の低下と増えない博士は無関係ではないと思われる。

日本ではなぜ、博士号取得者が増加しないのだろうか?一つの理由として、博士号を取得してもその後の展望が明るくないということがあるだろう。そこで本稿では、計量分析を用いて、大学院博士号のリターンを推定しよう(注1)。

修士を含めたうえでの、大学院のリターンは一橋大学の森川正之氏の研究などが存在するが、博士課程を単独で扱ったものは見当たらない。これはデータの制約によるものだ。厚生労働省「就業構造基本調査」などでは、学歴の調査項目で学部と大学院が分類されたのすら、比較的最近である。学歴の調査項目で修士と博士を分類したものをみたものはほとんど見当たらない。リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」では修士と博士の区別がつくし、また専攻分野についての情報もあるため、うってつけと言える。

博士の金銭的なリターンはない

大学院博士課程のリターンの推定のため、本稿ではサンプルを修士卒と博士卒に限定して、ミンサー型賃金関数を推定した。ミンサー型賃金関数については少々技術的な話になるが重要な議論であるため、興味のある方は最後の「ミンサー型賃金関数とは?」を参照されたい。分析対象の限定の仕方なども併せて記述している。

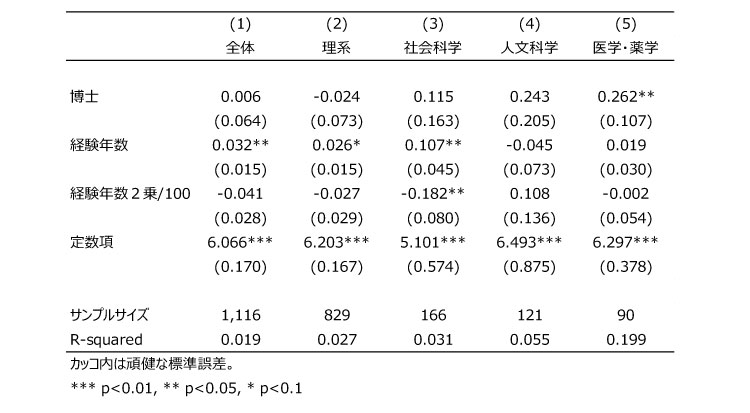

推定結果は以下のようになる。まず全体(理系・社会科学・人文科学)でみると(図1(1)列目)、博士号取得の人は修士までの人と比較すると、賃金が0.6%高いが、有意ではない。一橋大学の菊地信義氏の研究によると、大学学部卒の賃金プレミアムは8.9%となっている。単純比較はできないが、リターンは有意ではないうえに、大きくもないと言えるだろう。また本稿では潜在経験年数の計算のために、博士課程の履修期間を3年間と仮定したが、実際は4年以上かかる場合も少なくない。他にも、博士課程に行く場合は大学学部の進学と比較して、機会費用も高い。よって推定結果をそのままとれば、博士課程進学はリターンを十分に回収できる投資とは言えない。

図1 博士の賃金リターン

注:ウエイトバック集計を行っている。全体は理系・社会科学・人文科学の合計。

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

分野別でもリターンはない。人文系は非就業者の割合も高い

次に専攻分野ごとの推定結果をみる(図1(2)~(5)列目)。まずは理系(理学・工学・建築など)だが、リターンは有意ではないものの、マイナスとなった。理系の場合、修士まではいく人が多いが、博士までいっても金銭的なリターンには結びついていない。社会科学と人文科学については、博士号を取得するとそれぞれ修士までと比較して11.5%、24.3%のプレミアムがあるが、それらは有意ではない(注2)。社会科学についてはMBAなどが影響していると思われる。

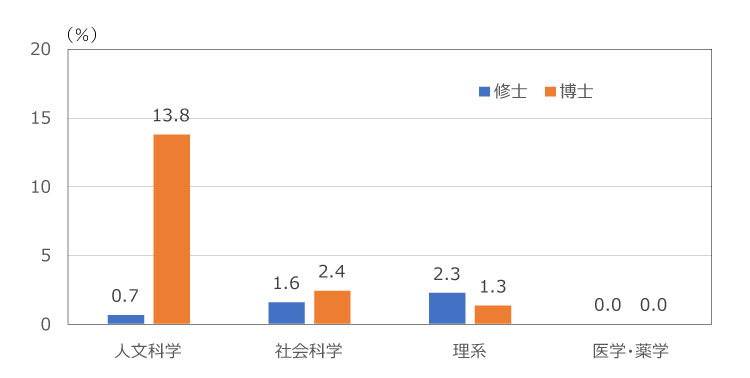

人文科学についてのリターンは有意ではないものの、24.3%と高く、意外に思われた人もいるかもしれない。しかし、ここにはセレクション・バイアスと呼ばれるものが存在する。つまり人文科学で博士課程までいって高い賃金を得ている人は、ある意味特殊な人ということだ。博士課程までいっても、就職できない人が多いといった話や、無給の職に就く人がいるといった話を聞く人も多いのではないか。分析は就業者が対象であるため、彼らは推定対象から除外されてしまう。実際データをみても、人文科学の場合、修士の人は非就業者が0.7%であるのに対して、博士の人は13.8%と高い割合になっている(図2)。これは30歳から65歳の男性にサンプルを限定していることを考えれば、無視できない割合だ。また他の分野と比較してもかなり高いことがわかる。人文科学の博士のリターンについては、推定結果は上方にバイアスがかかっている。このようなサンプルを含めるとリターンは低下すると考えられる(注3)。ちなみに医学・薬学については、博士課程のリターンは26.2%と有意に大きいが、これらは例外と見做していいだろう。推定結果は医学・薬学を除き有意では出なかったことや、背景の文脈を合わせると、博士課程はコストに見合ったリターンは少ないと言っていいと思う。

図2 非就業者の割合

注:ウエイトバック集計を行っている。集計対象は図1と同一。

注:ウエイトバック集計を行っている。集計対象は図1と同一。

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

博士が活躍するにはどうすればいいのか?

筆者はこの結果をもって、博士号には意味がない、というつもりは毛頭ない。むしろ博士号は今後増加するべきだろう。今後更に雇用が流動化することが予想され、企業も従来のように新卒の学生を一から育てる人的投資を回収できる保証はなく、教育訓練費用は重荷になっている。既にスキルが身に着いた博士を採用する方が、コストが安くつく場合も多いのではないか。またジョブ型雇用に代表されるように、より専門的なスキルが要求される世の中になるだろう。学部や修士までの知識では不足している場合も多い。その時、博士号は優れたシグナルになる。

この結果から考えたいことは、なぜ博士号が労働市場において評価されていないのかということだ。様々な仮説が考えられるが、雇用主が博士のスキルの中身を理解していないことや、博士側が専門的なスキルはあるが、基礎的なスキル(一般的人的資本という)などが不足していることが一因ではないかと筆者は想像する。

丁度、本稿を執筆している時、博士課程の学生に生活費を支援する新たな制度が設けられることが決まった(日本経済新聞2021年1月25付夕刊)。これは博士取得のコストを下げる意味で重要な政策ではあるが、本質的な解決はリターンの確保であると筆者は考える。いずれにせよ、博士は筋の良い仮説を立てて、論理的に検証したりする能力が高いことが多く、活用しない手はない。世の中と博士のギャップをいかに埋めるのかが重要となる。

ミンサー型賃金関数とは?――興味のある読者のために

労働経済学の分野では教育のリターンを推定するとき、主にミンサー型賃金関数なるものが使用される。ミンサー型賃金関数とは、対数賃金を教育に関する変数と、労働市場における潜在経験年数とその2乗に回帰したものだ。このとき、教育の変数についての係数が、教育のリターンと解釈できる(注4) 。背景には、教育は人的投資であるという理論(人的資本理論)がある。この係数を厳密に推定することは、労働経済学者、計量経済学者にとって一大テーマであり、多くの重要な研究が生まれた。それに伴い、国内外を問わず多くの賃金関数が推定されてきた。

本稿では、一番シンプルなミンサー型賃金関数をOLS(最小二乗法)により推定している。まず修士から比較した博士の賃金プレミアムを見たいため、修士と博士のサンプルに限定する。更に、推定対象を30~65歳の男性に限定する。女性の場合は結婚・出産を機に労働市場から退出する人も少なくない。よって女性を含めて分析すると、分析結果にサンプル・セレクション・バイアスという歪みが生じるためだ(注5)。対数賃金は、年収を週あたり労働時間×52で除して自然対数をとった。また経験年数は修士の場合は年齢-18-6、博士の場合は年齢-21-6で計算した。最後に、この推定はもっとも基本的なミンサー型賃金関数を推定しているため、内生性の考慮などはしていない。よって博士号取得の因果関係とは解釈できない。ただ博士号と賃金の相関を示している意味では一定の価値があると筆者は考える。

<参考文献>

市村英彦(2016)「ヘックマン―サンプルセレクションによるバイアスは特定化の誤謬によるバイアスと解釈できる―」 『日本労働研究雑誌』No. 669, pp.10-14.

西山慶彦・新谷元嗣・川口大司・奥井亮(2019)『計量経済学』有斐閣.

Heckman, J. J., Lochner, L. J., & Todd, P. E. (2006). Earnings functions, rates of return and treatment effects: The Mincer equation and beyond. Handbook of the Economics of Education, 1, 307-458.

(注1)坂本貴志氏も弊研究所のコラムで、同様の問題意識で分析を行っているが、彼が分析対象としたのは年収そのもので、本稿のリターンとは異なる。興味ある読者は参照されたい。

(注2)社会科学、人文科学については、サンプルサイズの問題も大きい。

(注3)ヘックマンの二段階推定を適用することもできるが、除外制約をみたす適切な変数を見つけられなかったことやサンプルサイズが小さいことから、本稿ではOLSに留めている。

(注4)正確には内部収益率(internal rate of return)という。またそのためには更に追加的な仮定が必要となる。詳細はHeckman et al. (2006)を参照。

(注5)ヘックマン教授は労働経済学の分野で、サンプル・セレクション・バイアスについて指摘し、解決方法を提示した。この業績が主な理由で2000年のノーベル経済学賞を受賞した。ヘックマン教授の仕事の意義などについては市村(2016)を参照のこと。またヘックマンの2段階推定方法については中級以上の計量経済学のテキストに大体のっている。例えば西山他(2019)を参照。

茂木洋之(研究員・アナリスト)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、

所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。

※本コラムを引用・参照する際の出典は、以下となります。

茂木洋之(2021)「やはりなかった博士の賃金プレミアム」リクルートワークス研究所編「全国就業実態パネル調査 日本の働き方を考える2020」Vol.10(https://www.works-i.com/column/jpsed2020/detail010.html)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ