COLUMN No.6

多様なキャリアと企業の競争力 Work Model 2030の果実

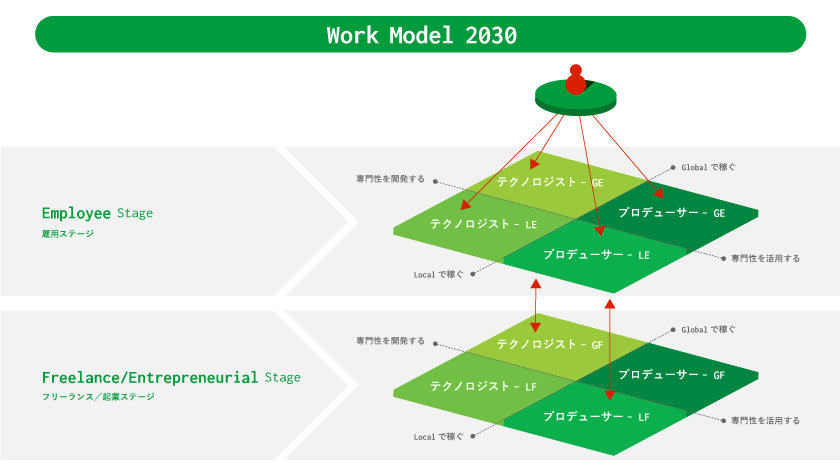

4つのプロフェッショナルと2つの就労ステージ。その自律的な選択が多様な個性を生む。それは、個人の所得確保と企業の収益力向上をもたらす社会の原動力にほかならない。

Koichi Kume 久米 功一 2017.03.02 (thu)

はじめに

テクノロジーの時代における新しいキャリアモデルであるWork Model 2030( 第5回 )では、プロフェッショナルとして、プロデューサーとテクノロジスト、活躍ステージとして雇用とフリーランス/起業を提案した。この組み合わせがキャリアの継続を可能にする。

では、そのキャリアパスはどのようなものか。Work Model 2030が紡ぎ出す多様なキャリアパスは、人の数だけ存在する。そこで、ここでは、複数の実例にこれからの変化を織り込んだ物語から、テクノロジーが実現するキャリアパスのリアリティを例示してみよう。

キャリアパターン1

4プロフェッショナル×2ステージをダイナミックに行き来してキャリアを発展

今までは、ひとつの企業内で経験を積み重ねてキャリアアップすることが、個人のキャリアパスとして想定されていた。本人のスキルや貢献度を社外で評価することが難しく、企業内の基準で判断せざるを得なかったからだ。

しかし、今後は、ナレッジシェアによる社会への貢献も評価されるようになる。SNSなどのコミュニティに対して発信する情報が誰かの助けとなり、それが本人のスキルの可視化と多元的な評判の形成につながる。それは、誰もが専門家になれる、専門性の適用範囲が広がることを意味する。したがって、今後は、自分なりの専門性の習得と発揮の場を求めて、同じ企業に何度も就職したり、2つのステージを行き来したりして、独自のポジションを形成しながら、キャリアアップできるようになるだろう。

CASE 1

Aさんは、データサイエンティストとして人事部に配属となる。人事制度設計などの実務を経験した後、データアナリティクスに着手。社員の離職をはじめとして、データに問いと解釈を与えて、人事と経営の意思決定に欠かせないマネジャーに昇進する。並行して、ネットでナレッジをシェアし、それが本人の評判の形成につながる。そこで、フリーランサーとして独立し、複数の中堅企業の人事制度整備に従事する。その手腕をかつての勤め先に買われて、部長ポジションで再就職、全社的な人事・組織改革のデータ解析に着手する。

キャリアパターン2

無業からフリーランサーを経て雇用ステージへ

キャリアチェンジするうえでのボトルネックとして、スキル習得の費用がある。たとえば、中高年の学び直しには時間も費用もかかるため、スキルアップへのチャレンジを諦めて、定年までやり過ごす人も少なくない。

しかし、テクノロジーの進化が、費用を極限まで下げてくれるようになる。個々の学習者に合わせた学習内容を提供するアダプティブラーニングで学習が最適化されて、年齢を問わず、学び直しの効率性が高まる。学びも資金援助もパーソナライズされて、必要なタイミングに、必要なだけの支援が得られる。

セーフティネットとしてのフリーランスの仕事も、キャリアチェンジを支援するだろう。

CASE 2

医療現場での単調な仕事に行き詰まっていたBさんは、高度な資格の取得を目指して仕事を辞めた。しかし、50歳台のBさんにとって、無業のままで学び続けることは大きな負担であった。そのとき、ある訓練基金が、授業料の負担軽減と合わせて、アダプティブラーニングに基づく訓練を提供していることを知る。Bさんは、これを活用し、フリーランサーとして働きながら、短期間で高度な知識を習得できた。今後は、この領域の最新テクノロジーを駆使する、高度技能を有する医療現場職に就きたいと考えている。

キャリアパターン3

テクノロジストとして複業をしながらプロデューサーにスイッチ

アイデアを形にしたい、そう考えている人は少なくない。しかし、起業するとなると、難度が一気に高まる。現在の仕事との兼ね合い、協力者の発掘、資金調達先の確保など、課題が山積しているからだ。

しかし、テクノロジーがその状況を変えている。たとえば、ひとりメーカーと呼ばれる人たちがいる。彼らは、テクノロジー環境を最大限に活用して、自分の手で製造・販売するテクノロジスト兼プロデューサーである。大手企業にも、社内に3Dプリンタや切削機械など多様な工作機械を備えたファブラボを設置して、個人の思いを起点としてイノベーションを起こす動きも出てきている。

パーソナルな思いが込められた多様な活動が、次のキャリアを拓く。テクノロジーに支えられて、副業・複業や趣味が高じて、主たるビジネスに発展して独立するキャリアパターンも増えるだろう。

CASE 3

企業勤めのかたわら、週末、ガジェットを自作して販売していたCさん。自分がほしいものを作りたいという強い思いを持ってファブラボに通う。3Dプリンターを動かして、試作品を何度も作っていた。SNSでの周囲の評判は上々だったため、会心の作を海外の見本市に出品。それが、海外のセレクトショップからの多くの受注につながる。

Cさんは、退社して本格的な量産化に着手。開業資金をクラウドファンディングで集めた。ビジネスマッチングプロデューサーの助力もあって、技術力の高い製造の外注先を確保、無事量産にこぎつけた。専門性の高いスタッフも雇い入れて、次作に取り掛かっている。

COLUMN No.1

職業寿命50年・企業25年のキャリアづくり

戸田 淳仁 2017.01.26 (thu)

COLUMN No.2

米国にみるフリーランスが生き生き働く条件

海部 美知 2017.02.02 (thu)

COLUMN No.3

仕事相手はAI。働き方をどう変える?

石山 洸 2017.02.09 (thu)

COLUMN No.4

未来のキャリアの可視化が個人を自由にする

中尾 隆一郎 2017.02.16 (thu)

COLUMN No.5

Work Model 2030 ―Tech時代の働き方―

久米 功一 2017.02.23 (thu)

COLUMN No.6

個人と企業の原動力となる Work Model 2030

久米 功一 2017.03.02 (thu)