COLUMN No.2

米国にみるフリーランサーが生き生きと働く条件

シェアリングエコノミーなどによりフリーランスが増えている。起業家というフリーランスの先に発展的なキャリアパスが存在する米国の状況から、日本への示唆を考える。

海部 美知 2017.02.02 (thu)

はじめに

1990年頃から米国では、安定雇用の減少やITの発展により、雇われない働き方の代表格であるフリーランサーが急速に増えているとされる。その後インターネットが普及しはじめると、フリーランス的な働き方をかえって好む人や、就職するよりもフリーランサーのほうが稼げるといった人が増加し、さらに2010年以降のシェアリングエコノミーの登場により、フリーランスの多様化が進んだといえる。

本稿では米国のフリーランスを取り巻く環境を見ながら、日本においてフリーランサーが生き生きと働いていくための条件を探る。

職種や形態が多岐にわたる米国のフリーランサー

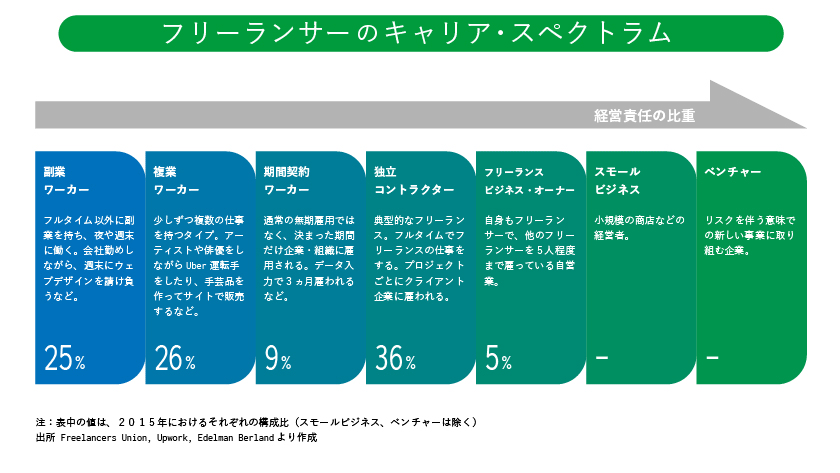

調査によって数値は異なるが、フリーランサーは、2016年現在米国全体で5500万人、全労働人口の35%に達しているとの見方もある(Upwork調べ)。フリーランサーと一口にいっても、多様な職種や形態にわたっており、「働き方」の点でいくつかに分類できる。これらの働き方の分類ではその境目は曖昧で、はっきりと線引きはできない。独立事業としての経営責任の比重を横軸とすると、以下の図表「フリーランサーのキャリア・スペクトラム」のように考えることができる。

このスペクトラムの左端、「副業」や「複業」のカテゴリーは、経営責任の比重の小さいUber運転手などシェアリングエコノミー系の仕事が含まれる。これらのフルタイムで独立しているフリーランサーとは異なる責任の軽いフリーランサーは、「ギグワーカー」と呼ばれることもある。

「独立コントラクター」の右側には小規模の自営業である「スモールビジネス」が存在し、さらにその右側に、一般的には「ベンチャー企業」と呼ばれる一群が続く。「フリーランスビジネス・オーナー」と「スモールビジネス」の違いは「オフィス・店舗の有無」、「スモールビジネス」と「ベンチャー」の違いは「バイアウトなどのエグジットを目的とするかどうか」だといえる。ただし、実際には、フリーランサーでもシェア・ワーキングスペースにオフィスを持っていたり、スモールビジネスでもオーナーが事業を売却することもあるなど、やはり境目は曖昧である。また、同じ人が時によってこのスペクトラムを左右に移動することも多い。

COLUMN No.1

職業寿命50年・企業25年のキャリアづくり

戸田 淳仁 2017.01.26 (thu)

COLUMN No.2

米国にみるフリーランスが生き生き働く条件

海部 美知 2017.02.02 (thu)

COLUMN No.3

仕事相手はAI。働き方をどう変える?

石山 洸 2017.02.09 (thu)

COLUMN No.4

未来のキャリアの可視化が個人を自由にする

中尾 隆一郎 2017.02.16 (thu)

COLUMN No.5

Work Model 2030 ―Tech時代の働き方―

久米 功一 2017.02.23 (thu)

COLUMN No.6

個人と企業の原動力となる Work Model 2030

久米 功一 2017.03.02 (thu)