「賃金交渉」は集団から個人に移るのか?

「賃金」は100年キャリアを支える基盤

社会の不確実性が高まるなか、賃金をいかに引き上げていくかは、個人にとって切実な問題である。既に、政府による賃上げ要請や、最低賃金の引き上げ、同一労働同一賃金の推進などが図られているが、安心して将来展望をもてるという状況には至ってはいない。

賃金を増やす方法はいくつかある。まず思いつくのが、賃金のより高い仕事や企業に移るという方法だ。さらに転職しないまでも、同じ会社で賃金を増やすことも考えられる。1つは、企業の収益が増え、連動して賃金原資が増え、賃金も増えるというもの。もう1つは企業の収益が変わらなくても、労働分配率が上がり、賃金が増えるというものだ。

「企業の収益が増えなければ、賃金原資が増えないので、賃金は増えない」との言説を聞くことがあるが、これは経営サイドの考え方である。労働者サイドの考え方としては、企業の内部留保を減らし、労働者への分配を増やすべきという主張も当然あり得る。本来、収益をあげるのは経営責任であり、分配の増加を求めるのは労働者の権利である。

日本的雇用システムにおいて、企業に賃上げを迫るメインプレイヤーは労働組合であった。終身雇用、年功賃金と並び日本的雇用「三種の神器」の1つである企業内労働組合は、条件闘争よりも労使協調路線をとることも少なくなく、企業の成長が続く時期には、企業と個人のWin-Winの関係をもたらす役回りを果たしていた。

ところが、時代が変わり、今や日本の集団的労使関係は、綻びが目立つようになっている。また、100年キャリアの時代には、働き方が多様になるとともに、労働条件が個別化するため、個別的労使コミュニケーションの重要性が高くなっていく。今回は、100年キャリア時代に必要な賃金などに対する労使コミュニケーションのあり方について検討する。

働き方の多様化により、集団的労使関係に綻び

企業と個人の契約関係の核である賃金を決定するのは、「労使自治」というのが大原則である。しかし、1949年に55.8%だった組織率は、以降約70年、ほぼ一貫して低下し、2017年には17.1%まで下がっている(厚生労働省「労使関係総合調査(労働組合基礎調査)」)。

組織率がここまで下がった背景には、正社員以外の働き手の増加や、経営サイドの組織化への忌避、新規組織化の低迷などがある。リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査2017」でも、「労働者の利益を代表して交渉してくれる組織がある、あるいは、そのような手段が確保されていた」という労働者は、正規の職員・従業員19.4%に対し、それ以外の職員・従業員は11.6%に留まっており、働き方の多様化に即す形で集団的労使関係は形成されていない。

企業内組合は、多様な働き手全ての利益代表の役割を果たすことが難しくなっており、とりわけ正社員以外の働き手の労使関係の整備が課題であることは、労働政策研究・研修機構(2013)などで指摘されている ※1。

労使関係には国・企業・個人とレベルがある

正社員以外の労働者の待遇改善が政策課題になるにつれ、労使交渉の仕組みの再構築が模索されるようになった。議論の一端を、厚生労働省(2016)に見ることができる ※2。

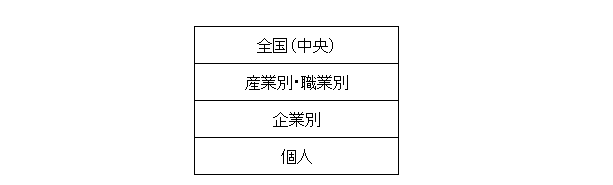

ここで、労使関係について整理しておきたい。労使関係は、全国、産業別・職業別、企業別(事業所別)、個人という複数のレベル(階層)によって形成されている。

どのレベルの労使関係が賃金交渉において強い影響力をもっているかは国によって異なる。例えば、ベルギーは中央レベルの労使交渉の影響力が強く、フランスは産業別・職業別、アメリカは企業別の労使交渉の影響力が強い。日本は、企業別レベルの労使関係を基盤としつつも、春闘などでは、中央レベルの労使関係が賃金決定に大きな影響力をもっている ※3。

国レベルと個人レベルに多層化する賃金交渉

わが国における正社員以外の労働者の待遇改善政策は、日本的雇用の代名詞である企業内労使関係ではなく、待遇に関する労使交渉を、より上位の国レベルの労使交渉と、より下位の個人レベルの労使コミュニケーションの2階層を充実させることによって是正する方向に進んでいる。

国レベルの労使関係の強化を示す象徴的な出来事は、2016年、政府に設置された「働き方改革実現会議」である。もともと雇用政策は、ILO(国際労働機関)条約によって、政労使という政府・労働者・使用者の三者構成で検討することが定められており、厚生労働省「労働政策審議会」でもその構成が取られている ※4。ところが、働き方改革の推進にあたっては、この労働政策審議会に屋上屋を重ねる形で、総理大臣や連合、経団連のトップが委員を務める働き方改革実現会議が設置され、同一労働同一賃金や労働時間規制が推進されたのは記憶に新しい。

働き方が多様になればなるほど、特定の集団は小さくなるため、集団的労使関係の再構築が課題だと認識されていてもなお、連合に並ぶ労働者代表をおくことは容易ではない。そこで、国という最上位レベルで、個別組織の利害を超えて包括的に労使交渉を行ったのが、働き方改革実現会議である。

ここに、集団的労使交渉を、最上位レベルで強化する方向を見て取れる。

労働者一人ひとりとの個別的労使コミュニケーションも強化

正社員以外の賃金交渉に関しては、もう1つ注視すべき動きがある。それは、これまでのパートタイム労働法や労働者派遣法の改正、今後、同一労働同一賃金によって見込まれている法改正はいずれも、集団的労使関係というよりも、企業と労働者一人ひとりとの個別的な労使コミュニケーションの強化を志向しているということである。

正社員以外の待遇の透明性や納得度を高めるために、既にパートタイマーや派遣労働者に対しては特定の条件下で、労働条件についての説明義務が企業に課されている ※5。同一労働同一賃金の推進によって、これらの義務が強化され、有期雇用契約社員に対しても同様の義務が企業に課せられる見込みだ。

これらは、集団的労使関係ではなく個別的労使関係の整備であり、労働者個人が待遇について把握し、声をあげる機会をつくるものとなっている。

ただ難しいのは、力関係の非対称性から、労働者一人ひとりが組織に対して賃金交渉を行うのは決して容易ではないということだ。労働市場の流動性が高い海外では、労働者が企業に要望を伝え、それがかなわなければ辞める「Voice or Exit」があるが ※6、日本にはそのような風土はまだ根付いていない。

つまり、待遇に関する個別的な労使コミュニケーションは強化される方向だが、それを待遇改善の交渉につなぐ道筋は明確になっていないのが現状といえる。

労使コミュニケーションの進化が、100年キャリアを支える

働き方が多様になればなるほど、労働条件は個別化するため、100年キャリア時代には、個別的労使コミュニケーションの重要性が高くなる。しかし、個人レベルの労使コミュニケーションは、とば口に立ったばかりだ。どのように環境整備を図っていくかが、今後の政策課題である。

個別的な労使コミュニケーションを機能させるには、まず、個人側のリテラシーや交渉力を高めていく必要がある。個人は、法律で認められている権利について知っているべきだし、さらには、どこまでは個人で組織に働きかけることができ、どこから先は企業内組合など、集団的労使交渉に委ねるのかの見極めができるようにしていくことも重要だろう。

一方、企業側にとってみれば、待遇改善を求めることは労働者の権利だが、権利だけを主張されても認めにくいというのが本音である。待遇に関する労使コミュニケーションを単独に行うのではなく、社員に対する動機づけや、評価のフィードバック、賞与などでの成果還元など、さまざまなやりとりを通じて、組織の付加価値を高めていくことが肝要だ。

100年キャリア時代には、従来、集団的問題ととらえられていた労使関係が、個別のコミュニケーションに細分化されていく。重層的な労使関係の構築を視野に、政策アジェンダを検討していく必要が生まれている。

※1:労働政策・研究研修機構(2013)「様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関する研究会 報告書」(座長:荒木尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授)

※2:厚生労働省(2016)「働き方に関する政策決定プロセス有識者会議 報告書」(座長:小峰隆夫法政大学大学院政策創造研究科教授)

※3:J. Visser(2016)ICTWSS Data base, version 5.1. Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS), University of Amsterdam. September 2016.

※4:労働政策審議会は、公益代表・労働者代表・使用者代表の三者構成

※5:パートタイム労働法第14条、労働者派遣法第31条

※6:ハーシュマン(2015)『離脱・発言・忠誠』ミネルヴァ書房

ご意見・ご感想はこちらから

1月コラム(テーマ:「賃金」)については今回で終了です。ご意見・ご感想をお待ちしております。

2月コラム(テーマ:「独立・起業」)2018年2月13日 公開予定

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ