賃金は上がっていないのか?パネルデータを用いた構成バイアスの除去 川口大司

賃金は上がっていないのか?パネルデータを用いた構成バイアスの除去 川口大司

【このコラムのPDF版はこちら】

人手不足にもかかわらず賃金がなぜ上がらないのかに関心が集まっている。アベノミクスに対して、資産価格は上がっているものの、賃金は上がっておらず、成果を享受しているのは一部のものに限られているという批判があり、賃金が上がらない理由を考えることは、そのような批判が正当なものかどうかを考えるうえで重要な要素である。

このように大切な要素であるにもかかわらず、現下の人手不足のもとでなぜ賃金が上がらないのかはよくわかっていない。多くの仮説が提案されている一方で、どの仮説が正しいかについては十分に明らかになっていないのである(玄田有史編『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』を参照)。幾多ある仮説の中で筆者が有力と考えている仮説が、労働者の構成変化によって、統計上賃金が上がっていないようにみえるという仮説である。この仮説は、景気拡大局面において就業者が増えたときに、新たな就業者は賃金が低い傾向にあるため彼らが平均賃金を押し下げ、継続就業者については賃金が上がっているにもかかわらず、平均賃金は上がらないという仮説である。私のオリジナル仮説ではなく、米国では1980年代から指摘され、検証がなされてきた仮説である。物価を議論する際に同じ商品の価格変化を議論すべきであるのと同様に、賃金上昇を議論する際には同じ労働者の賃金上昇を分析すべきであるため、この仮説の検証はとても重要である。

同一労働者の賃金変化を捉えるのが重要であるにもかかわらず、このような統計分析が日本で行われてこなかったのは、同一労働者の賃金変化を把握できるサンプルサイズの大きなパネルデータが不足してきたことに原因がある。「全国就業実態パネル調査(JPSED)」はこのデータの限界を乗り越える大規模パネルデータである。このコラムではJPSEDの2017年と2018年のデータを用いて同一個人の賃金変化を捉え、その変化率の平均値と、2017年平均賃金と2018年平均賃金の変化率を比べることで、労働者の構成変化の影響がどの程度大きいのかを明らかにしたい。前コラムで坂本貴志氏が同様の問題意識で分析を行っているが、彼が分析対象としたのは年収である。貴重な分析であるが、景気拡大の局面で労働時間の増加に伴い年収が増えることはあり得ることである。ただし、一般的に賃金といった場合には単位時間当たりの賃金率を指すことが多いため、このコラムでは1時間当たりの賃金を対象とした分析をしていきたい。

JPSEDで前年の時間当たり賃金を計算するには、仮定を置きながらいくつかの質問項目を組み合わせる必要がある。調査前年の賞与・ボーナス込みの税込年収が調査されているため、これを前年の総労働時間で割らなくてはならないが、JPSEDで質問されているのは前年12月の平均的な1週間の総労働時間だけである。一方で前年1月から12月にかけて毎月の就業状態もわかる。そのため、前年1月から12月まですべての月で働いていた人に関しては12月の平均的な1週間の総労働時間に50週を掛けて年間労働時間を計算した(ここで52週ではなくて50週を掛けせたのは盆暮れの休暇を勘案したためである)。このようにして計算された前年の総労働時間を分母に、前年の年収を分子に使って、前年の時間当たり賃金を計算した。また、JPSEDでは時給制で働く労働者に対しては時給そのものが尋ねられているため、その値を時間当たり賃金として上書きした。

さらに、計算された時間当たり賃金について測定誤差の処理も必要になってくる。上記の通り計算された時間当たり賃金は測定誤差が大きいものと思われ、小さな値や大きな値が大きく「跳ねる」傾向がある。これは回答に当たって、週当たりの労働時間ではなくて月当たりの労働時間を回答してしまったり、金額の単位を間違えて回答してしまったりといった、この種のサーベイでは不可避な誤差があるためだと考えられる。通常の平均の分析を行うだけであれば、正と負の測定誤差が打ち消し合うこともあり、それほど深刻な問題ではないのだが、個々人の賃金成長率を計算する際には成長率が大きく跳ねる原因となる。そこでやや恣意的ではあるものの各年の最上位5%と最下位5%の時間当たり賃金は落として分析を行った。

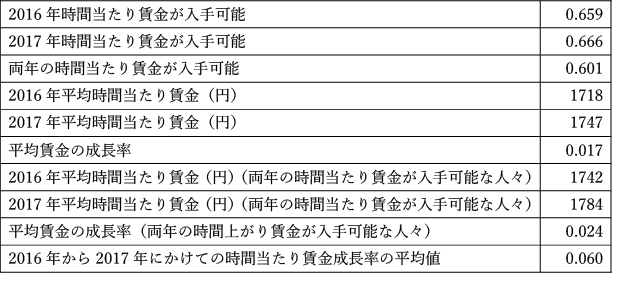

上記の表は計算の結果をまとめたものであるが、全サンプル3万3335人のうち2016年には66%の人の、2017年には67%の人の賃金が上記方法で計算可能であったことがわかる。景気拡大を受けて、働いている人が微増したことがわかる数字である。一方で両年の賃金が計算可能であった人々は60%にとどまっており、1年間に限ってみても労働者の入れ替わりが大きいことがわかる。

平均賃金に着目すると2016年の時間当たり賃金の平均値は1718円であったのに対して、2017年は1747円となっている。この成長率を計算すると1.7%の成長であったことがわかる。厚生労働省『毎月勤労統計調査』などから計算される平均賃金の成長率などとも近い妥当な数字だと言えよう。

一方で、2016年と2017年の両方の年で賃金が観察される人々に限定してみると、2016年の平均賃金は1742円と2016年に賃金が観察される人全体の平均である1718円に比べて1.3%賃金が高い。同様の計算を2017年に関して行うと1784円と全体平均の1747円に比べて2.1%賃金が高いこともわかる。これらの数字は2年連続で働き続ける人のほうが片方の年だけ働いている人に比べて賃金が高いことを意味しており、低賃金の労働者ほど働いたり働かなかったりする傾向があることを示唆している。逆の言い方をすると2年連続で働いている人は賃金が高いタイプの人々だということが言える。またこのセレクションは2017年のほうが強いともいえ、2016年から2017年にかけて賃金の低い労働者が働くようになったことも示唆される。さらに賃金率が両年で入手可能な労働者について平均賃金を計算し、その成長率を計算すると2.4%となる。先ほどの1.7%に比べると0.7ポイント成長率が高い。このように労働者の構成の変化を無視して賃金成長率を計算する際に出るゆがみのことを構成バイアスという。

2016年と2017年の両年について時間当たり賃金が計算可能な労働者について、各個人の賃金成長率を計算し、その平均値を計算すると6%と先ほどの2.4%と比べてもかなり大きな数字が出てくる。同じ人々を対象に成長率を計算しているのに、これだけ数字がずれるのは、「平均値の成長率」と「成長率の平均値」は数学的に異なるためである。低賃金の人々の賃金成長率が高いと、「成長率の平均値」は高くでるが、全体の平均値を押し上げる効果は小さいため、「平均値の成長率」は小さく出る。つまり、2016年から2017年にかけては低賃金の人々の賃金上昇率が高く、全体としての平均賃金も伸びたということができよう。これは構成バイアスとは別の問題であるが、賃金上昇に関する実感という意味では重要な数字であるといえよう。

構成バイアスの存在は日本においても労働者構成の変化が平均賃金の伸びを抑える傾向にあることを示している。今後、どのような属性の労働者が両年の間に就業をはじめ、またどのような属性の労働者が就業をやめるようになったのかを分析することによって、このメカニズムを解明していくことが必要になる。また、今回はウエイトバックを行わないで分析を行った。クロスセクションとパネルではウエイトのもつ意味合いが異なっており、慎重な取り扱いが必要だと判断したためである。このような留意点があるため、ここでの結果は確定的なものとは言えないものの、現下の人手不足のもとで賃金が上昇している可能性の高いことが示唆される結果である。また、JPSEDという大規模パネルデータがわが国の経済政策を論じるうえで貴重なインフラを提供していることも指摘しておきたい。

注)本稿の作成に当たっては東京海上日動火災保険株式会社 投資運用部部長 菅谷忠晴氏のコメントが参考になった。感謝したい。

川口大司(東京大学大学院経済学研究科教授)

・この分析で用いたプログラムコード(テキストファイル):181115_statacode.txt

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。