第2章【課題探索】キャリア・オーナーシップ形成を阻害する日本社会の構造

第2章【課題探索】キャリア・オーナーシップ形成を阻害する日本社会の構造

人生100年時代に重要となるキャリア・オーナーシップ。自分が自らのキャリアの主人公であることを明確に自覚し、自身のコンディションを常に認識し、望ましい状況を維持するために行動すること。「過去受容」とそれに基づく「近未来展望」が自身の中に形成されている状態を理想的なステイタスであると置き、「近未来展望」のゆらぎが生じた際には、何らかの行動をとり、ゆらぎが収まる方向へと自身をリポジショニングすること......。

前回のレポートでは、そのような枠組みを提示した。また、この枠組みを踏まえて、キャリア・オーナーシップを持っている人は、「キャリア展望」を持ち、「自己学習」している人と仮説した。

![]()

そして、その仮説を、全国就業実態パネル調査のデータにあてはめると、キャリア・オーナーシップを持っている人は8.7%。91%もの人々が、人生100年時代に適応できないかもしれない、というシミュレーション結果となった。

なぜこのような状況になってしまっているのか。何が、キャリア・オーナーシップの形成を阻害、抑制しているのだろうか。

ステージシフトが生まれていない、自己学習が誘発されない

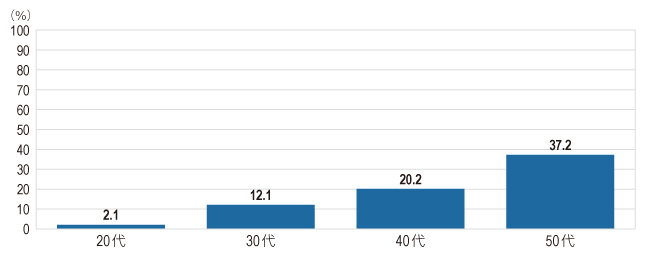

まず、ひとつのデータを提示したい。慶應義塾大学SFC研究所キャリア・リソース・ラボラトリとリクルートワークス研究所が共同で開催した「21世紀のキャリアを考える研究会」の参加企業13社で働く大卒以上の学歴を持つ正社員を対象とした調査結果だ(図表1)。

図表1

「プロフェッショナル比率」とは、仕事で一定レベル以上の成果をあげ、現在の仕事を「自身の専門分野だ」と認識している人の割合を示している。プロフェッショナル比率は、年齢とともに上昇していくわけだが、その数字は、40代でも20.2%、50代になっても37.2%にすぎない。企業内に、プロフェッショナル人材が決して多くないことが、このデータからは窺える。

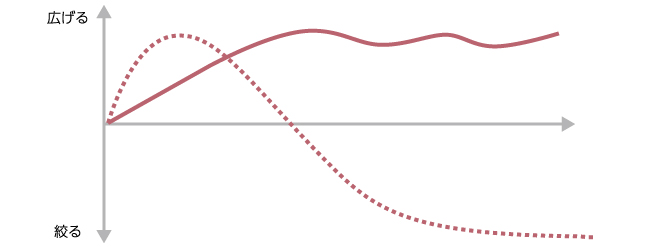

前回のレポートで提示した「広げる」「絞る」という概念をもとに、このデータを再解釈してみたい。自身のキャパシティを拡張していく「広げる」ステージ、自身の専門性を定め、深めていく「絞る」ステージにあてはめるならば、多くの人には、「広げる」から「絞る」へのステージシフトが起きていないということになる。「広げる」の状態のままなのだ。ステージシフトが起きていないということは、つまりは、移行期(トランジション)が訪れていないということだ。サイクルシフト以前に、ステージシフトが滞っているとすれば、キャリア・オーナーシップが形成されないのも必然だろう。

図表2:

ワーキングパーソンのキャリア導線

成人学習理論の泰斗であるM.ノウルズは、成人の学びを探索し、「成人は発達上の移行期に進んで学習する」という特徴を指摘している。移行期、つまりトランジションの過程で、自己学習が大きく誘発され、それが成長をもたらす、という構図が浮かび上がる。経験的にもうなずけるものだろう。そして、日本の多くのワーキングパーソンには、そうしたトランジションが生まれていない、従って、自己学習が誘発されない、という仮説が浮かび上がる。

分業化が、20~30代のキャリア・オーナーシップを蝕む

この仮説を検証するため、ヒアリングを重ねた。ワーキングパーソンと触れる機会が多いキャリア・カウンセラー、転職エージェントのキャリア・アドバイザー、エグゼクティブ・サーチのコンサルタントなど、数多くの方に、日々面談している人たちの実像や課題を伺った。

状況は、年代ごとに違いを見せていることが浮かび上がってきた。キャリア初期の20~30代、40~50代前半のミドル、役職定年後や定年が視野に入ってきた50代後半では、状況がかなり異なることが見えてきた。

20~30代は、総じて自身のキャリアに自覚的な人材が多いようだ。自身が携わっている仕事の意義、価値を感じ、あるいはそれを感じられる仕事を得るために転職を考える、といったキャリア・オーナーシップを基軸にした意識、行動をしている人が目につくのだという。また、学習に関しても能動的だという。今の仕事に没入し、楽しみ、その延長上でかなりのインプット、つまりは学習をしている人も珍しくないようだ。キャリアチェンジを意識して、今の仕事とは異なる領域、自身の興味のある領域の労働市場の実態、ニーズを探索し、そこへの転身を目指して自主的に学習している人も多いという。学ぶだけではなく、何かを実践してしまう人もいるようだ。たとえば、アプリエンジニアに興味を持ち、コーディングを学ぶだけではなく、自身でアプリを開発する、というようなことだ。

一方で、課題を持つ人ももちろんたくさんいる。そうした人に共通するのは、自身の担当している業務をきちんと言葉にできないことだという。エンジニアの転職支援に携わるキャリア・アドバイザーは、こう指摘する。

「自分が何をやっているのかあまり話せない、言語化できない人がいます。自分の仕事が最終製品のどこに寄与しているのかがわかっていないんです。こういう人は厳しいですね」

「自分の仕事が見えてないですね。分業化されて、そこしか見ていない。研究職は、わかりやすい成果がないので言語化できない。自分の立ち位置やスキルを俯瞰することができていない」

市場の成熟化、顧客の需要の高度化に対応し、ソリューションは複雑化している。そして、個々の仕事は細分化、マニュアル化され、手ごたえの得にくいものになっている。こうした状況変化が、自身の仕事、ひいてはキャリアのオーナーシップを奪っている。

モノカルチャー、社外との接点の欠如がミドルを蝕む

課題を持つ人の比率や深刻さの度合いは、ミドルになるとぐっと大きくなる。その要点は、コアスキルが確立していない、自身の立ち位置を自覚できていない、という言葉に集約される。それは、社内での評価の低い人材に限らない。主力事業で要職に就いている人にも顕著にみられる傾向だという。そして、その要因として、転職経験がないことを口々に指摘する。象徴的なのは、以下のようなコメントだ。

「一社にいて40代、50代になってしまった男性の9割は、厳しい。危機感もない。出世している人が、かえって危ない」

転職経験者の比率は男性正社員でも半数を超えており、グローバルに見ても遜色ないものであることは、前回のレポートでもお伝えしたとおりだ。しかし、半数近くの転職未経験の男性が、危ないのだという。何がそうさせているのだろうか。出てくるキーワードは、「モノカルチャー」「社外との接点がない」というもの。ひとつの会社に長く所属し、その会社の価値規範を無意識のうちに体に染み込ませてしまった人は、自分自身の市場価値や相場観を正しく認識できないのだという。自身の職業能力を過大視してしまうこともあるし、自身が持っている市場価値に気づいていない、ということも起きるという。キャリアチェンジ、ステージシフトといったトランジションは、今までの価値規範をリセットし、新たな価値規範の中に身を置くことを要請するわけだが、そのような変化に適応できなくなってしまう、ということだろう。

また、このような状況に陥っている人に共通するのは、仕事への過度な傾注だという。

「仕事以外の世界を知らないですね。言われるままにまじめに忙しく働き、ほかのことをしている時間がない。インプットの時間もない。海外経験などしていても、視野は開かれないんです」

「この会社で頑張っていけば大丈夫、と思って入社しているので、仕事と並行して何かをしているという人は少ないですね」

ある会社で働くという価値規範のみに規定され、自身のポジションを相対的に認識することができていない。ワークライフバランスが著しくワークに偏り、かつ、ワークの中身がモノカルチャーである、という図式だ。

異動、昇進の変質が、トランジションを消失させている

こうした状況を助長しているのが、異動、昇進の変容だろう。異動、昇進は、トランジションをもたらす格好の機会だが、それがトランジションの機会として機能していない。

異動については、質、量ともに減衰しているといっていいだろう。バブル崩壊後の事業収縮に対応した組織人事対応や、成果主義を標榜するなかで、同じ仕事に長く携わる人は増えた。それが本人の専門性の深化につながる「絞る」となっていればいいのだが、そうなっていないのは、「広げる」プロセスが不十分であり、適切なトランジションになっていないものと考えられる。

また、エンジニアのように元来異動が少なかった職種が、近年はテクノロジーの進化、変容によってトランジションを余儀なくされることも増加している。キャリアの初期から「絞る」という状態であり続けることをよしとしていた職種においても、「広げる」へのシフトが要請されるようになっているわけだが、「広げる」経験のない人材には、それまでクリアであったキャリアの見通しが、急速に暗転してしまうことになる。

昇進のありようも変容している。リセッションや組織のフラット化などにより、マネジャーポストは削減され、昇進という機会そのものがまず減少している。さらに、多くのマネジャーがプレイングマネジャーと化している。

マネジャーへの昇進は、自らの力で成果をあげることから、チームの力を高めて成果を上げる、という役割の大きな変化である。キャリア上の大きな転機となり得る機会であり、過去にはそのように機能もしていた。しかし、プレイングマネジャーであるということは、プレイヤー時代の自分を維持、拡大していくことを求められる。期待されるトランジションが生じなくなってしまっているのだ。

日本的雇用システムの負の側面がもたらす危機

モノカルチャー、外部との接点の欠落がもたらすキャリア・オーナーシップの不全は、当然のようにシニアにも及ぶ。定年という大きな転機が視野に入ってくることで、何かを考え始めはするのだが、労働市場全体の中での自身の相対的なポジションを認知していないため、選択肢が提示されても意思決定ができない。多くの場合、報酬の大幅な減額を伴うキャリア・ダウンという選択になるからだ。また、今までのキャリアを生かして定年後もバリバリ仕事ができる、大手企業で部長をやっていたのだから中小企業の役員ぐらいできるだろう、という時代錯誤的な意識、考え方は今の時代でもこうしたシニア層の中には、まだ強く残っている。少し前までの先人たちが、名誉職的な転身をしていたということも、認識を誤らせることになる。

定年間近の人たちに「60歳以降も、なぜ働くの?」と問いかけると、自身の意思を明確に返答する人は少ないという。「自分の存在価値の確認の場」「社会とのかかわりが欲しい」というような意向はよく聞かれるが、そこには本人がこれまで紡いできたキャリアの痕跡が感じられない。「仕事に行っていないと人間がダメになる」というような、仕事依存が如実に表れる発言もよく出てくるという。「年金が出るまで」という手段的な発言も、

「妻から『自宅にいるな』と言われる」という現実的な発言もまた、多く聞かれるのだという。

このようなミドル、シニアの停滞は、日本的雇用システムの負の側面によってもたらされたものだといっていいだろう。自身のキャリア選択権が個人にはなく、職務ベースではなく職能ベースであり、年功的であるというシステムは、キャリア・オーナーシップの形成を阻害するだけではなく、キャリア・オーナーシップを摩耗させてしまうものだといっていい。

では、転職経験者にはこの状況が起きていないのか、といえば、そのようなことはない。転職未経験者にはきわめて顕著であるが、転職経験者においても同様の傾向はみられる。キャリア展望を持ち、自己学習している人材は、転職経験者においても一握りの存在である。日本的雇用システムの影響は、通常の転職程度では消し去ることができない。

生まれ始めたサイクルシフトの萌芽

しかし、この1~2年の間に、シニアのなかには大きな意識変化も起きているようだ。役職定年後、定年後のキャリアをロスタイムのようにとらえ、それまでの延長上でごまかしながら逃げ延びよう、という意識からの転換がみられるというのだ。その起点となっているのは、「70歳まで、いやもっと先まで働くことになりそうだ」という気付きだという。定年、再雇用で年金とともにリタイヤという選択が、資金的に現実的なものではなくなっている、ということもあるが、「まだまだ元気だ、これからの時間をどうしようか」「もう一花咲かせたい」と、新たな一歩を踏み出そうという意識が、60歳前後の年代に急速に生まれているのだという。

意識だけではない、実際に行動に移す人も増えている。以前から、定年後には好きなことを、と考えている人は数多くいたが、定年後に何かを始めようとしても、多くの場合はうまくいかない。しかし、近年では、働いているときから、何かを始めるという人が増えている。副業のような形になっているケースも多い。定年を待たずに40代、50代で大きなトランジション=サイクルシフトを果たす人も明らかに増えてきた。

このようなサイクルシフトの萌芽は、どうして起きているのだろうか。何が、そうしたサイクルシフトを生み出しているのだろうか。

(以下次週)

次週は「第3章 【観点提示】トランジションとはライフテーマの再創造による変容である」をお届けします。