第1章【問題提起】91%がキャズムを乗り越えられない時代の到来

第1章【問題提起】91%がキャズムを乗り越えられない時代の到来

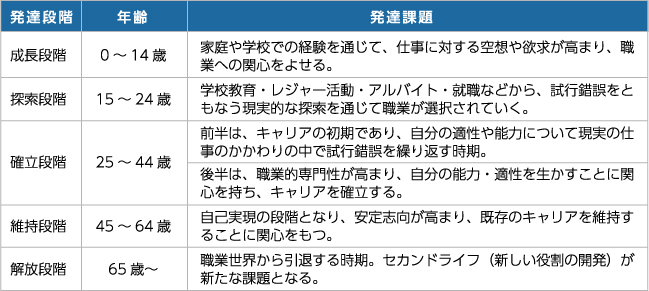

人生100年時代という言葉の氾濫に辟易としている人もいるかもしれない。それぐらいに、この言葉は一気に広まり、社会を動かし始めている。そのさきがけとなった書籍『LIFE SHIFT~100年時代の人生戦略(原題: The 100-Year Life)』の冒頭には、2007年生まれの子どもの半数が、100歳以上生きるというデータが掲載されている(図表1)。

図表1:2007年生まれの子どもの半数が到達する年齢

(出所)Human Mortality Database, University of California, Berkeley(USA) and Max Planck

Institute for Demographic Research (Germany). Available at www.mortality.org

そして、「教育、仕事、引退という3ステージモデルの崩壊」というシンボリックなテーマが提示される。ひとつの会社、ひとつの仕事というワンステージの仕事人生では立ちいかなくなってく、という論点提示だ。日本においてはワンステージの傾向が顕著である、ということからも、この論点は社会に浸透しつつある。グラットン氏らが言わんとする趣旨については大きく賛同したうえで、あえてその論点を批判するところから、本特集をスタートしたい。

これまでも、キャリアはマルチステージだった

そもそも、これまでのキャリアはワンステージではなかった、と思うのだ。

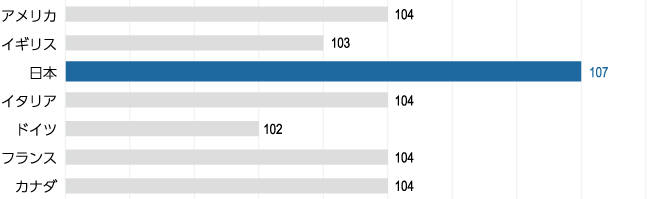

心理学の泰斗であるユング、エリクソンは、人生の発達段階という概念を提唱しているが、キャリア理論の古典的存在であるD.E.スーパーは、その概念をベースに、図表2のようなモデルを構築している。

図表2:スーパーのキャリア理論

この図における成長段階を、グラットン氏らのいう「学習」、解放段階を「引退」とあてはめたとすれば、仕事のステージは3~4に分かれていることになる。

大学などを卒業してから、仕事をリタイアするまでの職業人生が、ただ同じことの繰り返しである人は少ないだろう。ひとつの会社でキャリアを完結させた人であっても、若手社員として前線の仕事に従事し、やがてはリーダーとしてプロジェクトなどの案件を任され、ミドル期には、組織を預かるマネジャーという役割を担い、シニアになっては経営ボードに選ばれる、あるいは再度前線に出る、といったステージシフトが、大半の人にはあったはずだ。

つまり、キャリアには「年齢に応じてステージが変わる」「安定期と移行期(トランジション)を幾度か繰り返す」「ステージごとに成長していく」という理念形があった。先に紹介したスーパーのモデルも、日本における近年のキャリア理論、研究(神戸大学・金井壽宏教授、平野光俊教授のものがよく知られている)においても、こうした理念形がベースとなっている。つまり、これまでも、キャリアはマルチステージであった。グラットン氏らが提唱するエクスプローラー(非日常の場に身を置き、世界を、そして自身を知る冒険者として活動する時期)やインディペンデント・プロデューサー(自身固有の仕事を独りで立ち上げる時期)になった人は一握りであることは確かだが、決してワンステージではなかったのだ。

しかし、日本人のキャリアは、同一企業内に閉じたものが大半ではないか、という批判があるかもしれない。日本人の転職率は低い、日本の労働市場の流動性は低い、という指摘が今もよくなされる。しかし、実態は大きく異なる。リクルートワークス研究所が実施している日本最大級のパネル調査「全国就業実態パネル調査」(全国の就業経験者4万人以上対象)の2017年データによれば、働きはじめてから一度でも退職したことがある人は、70.2%。現在正社員として働いている人に限っても55.1%。現在正社員として働いている男性にさらに限っても、52.1%。男性正社員の過半数は転職経験者である。

国際比較をしても、転職率では他国に引けを取らない。同じくリクルートワークス研究所がアジア諸国、アメリカ、日本の若年フルタイム就業者を対象に2012年に実施した「Global Career Survey」の結果を見ると、日本人30代男性の転職率は59.3%と、アメリカ(54.1%)、韓国(56.0%)をしのぎ、中国(59.3%)と肩を並べている。30代女性となると、日本人の78.0%が転職経験をもっており、他国を大きく引き離している状況にある(リクルートワークス研究所『アジアの「働く」を解析する』2013年)。

マルチサイクルというパラダイム転換

これまでも、日本人は、さまざまな仕事、さまざまな役割、そして人によってはさまざまな会社での経験を経て、幾度かの移行を繰り返し、マルチステージのキャリアを歩んできた。

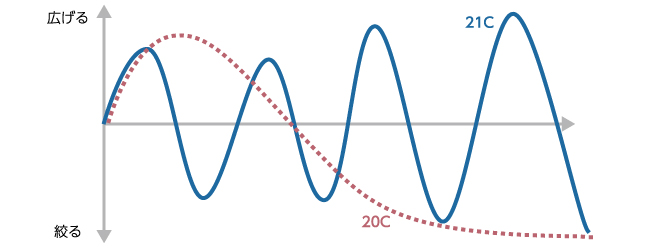

しかし、ワンサイクルだった。20世紀においては、さまざまな仕事・役割・会社経験があったとしても、あるいは起業独立を果たしていたとしても、多くの人の職業キャリアはワンサイクル。つまり、ひとつの職業アイデンティティを、時をかけて創り上げていくものであった。エリクソンの漸成説の8段階目の終結点に「統合」という言葉が冠されていたり、キャリア・アンカー(E・シャインが提唱した概念。職業人生を経ていくことで形成される、自身が最も大切にしたい価値観や欲求。一度形成されると変化しにくく、生涯にわたって個人の意思決定に影響を与える)のような概念が受け入れられてきたのは、その証左といえよう。

それが、21世紀には、マルチサイクルになる。今世紀に入ってすでに20年近い年月が流れているが、今はまさに新世紀パラダイムへの転換の移行期なのだ。

それは、さまざまな仕事・役割経験をするにとどまるのではなく、ステージシフトを通してひとつの職業アイデンティティへの統合を目指すのでもない。それは、大きな転機への遭遇のたびに、大きなサイクルシフトを繰り返し、新たな職業アイデンティティの再創造を重ねるようなものかもしれない。これまでは、キャリアの前半戦で自身のキャパシティを拡張していくような「広げる」ステージがあり、自身の専門性の核が出来上がったところから「絞る」ステージへと移行するというワンサイクルだったものが、「広げる」と「絞る」を繰り返していくようなものになるのかもしれない(図表3)。

図表3:20世紀/21世紀のキャリアビジョン

「広げる」と「絞る」は、繰り返すのではなく、同時にいくつもの「広げる」「絞る」が走っているようになるのかもしれない。そもそも職業アイデンティティという概念そのものをゼロベースで見直す時に来ているのかもしれない(この点については、本連載の最後に、改めて触れたいと思う。この稿を書いている時点においては、まだ何を語るかははっきりしてはいないのだが)。

キャリア・オーナーシップに関する仮説

マルチサイクルを前提としたときに、真っ先に問われるのが、キャリア・オーナーシップだ。自分が自らのキャリアの主人公であることを明確に自覚し、自身のコンディションを常に認識し、望ましい状況を維持するために行動することだ。

過去の経験を再編集し、自身の主観的なキャリアストーリーを創造していることがその前提となるだろう。「過去受容(これまでの自身のキャリア・経験を肯定的に受け止める)」とそれに基づく「近未来展望(向こう三年程度の先行きは良好であると認識している)」が自身の中に形成されている状態を理想的なステイタスであると置き、「近未来展望」のゆらぎ(それは、予期せぬ仕事環境、職場環境の変化かもしれないし、仕事に飽きてきた、というような変化かもしれない)が生じた際には、何らかの行動(それは、何らかの新たなインプットかもしれないし、他者との対話などを通した自身の過去経験の再編集かもしれないし、転職や異動の申告かもしれない)をとり、ゆらぎが収まる方向へと自身をリポジショニングする。

それは、自らの「やりたいこと」を決めて、その実現に向けて行動することを前提とするものではない。想定外の変化が起きるのが当たり前のものとなっているVUCAな現代社会においては、計画的なキャリアデザインという考え方は前時代的であるといっていいだろう(それ以前に、日本の労働市場、雇用慣行がジョブ型をベースとするものではない、という点が、「やりたいこと」を起点とした自立的なキャリアデザインと相性が悪いのだが)。

キャリア・オーナーシップを持っている個人は、はたしてどれぐらいいるだろうか。前出の「全国就業実態パネル調査」のデータを活用して検証してみたい。

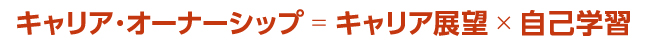

上記の枠組みを簡潔に再定義すれば、キャリア・オーナーシップを持っている人は、「キャリア展望(今後のキャリアの見通しが開けている)」を持ち、「自己学習(自身の意志で、仕事に関わる知識・技術向上のための取り組み)」している人と仮説することができる。

人生100年時代のキャリアをめぐるキャズム

それぞれの設問に対する回答結果を見てみよう。

図表4

自己学習している人は34.9%。決して大きい数字ではない。そして、キャリア展望。開けている人、やや開けている人を合わせてもその比率は15.7%にすぎない。

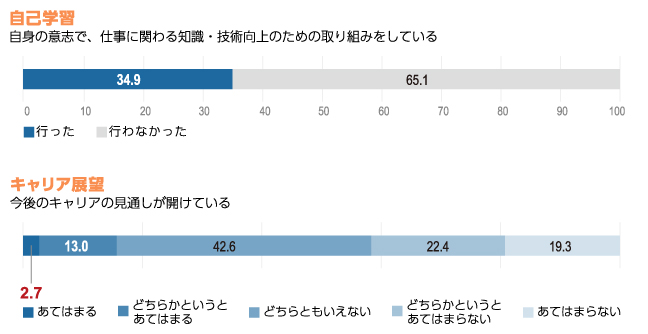

キャズムという言葉をご存じだろうか。マーケティング・コンサルタントであるJ・ムーアが提唱したものであり、「初期市場とメインストリーム市場との間にある深くて大きい溝」という意味を持っている。

マーケティングの基礎理論として知られるE・M・ロジャーズのモデルによれば、顧客は「イノベーター(Innovators:革新者)」「アーリーアダプター(Early Adopters:初期採用者)」「アーリーマジョリティ(Early Majority:前期追随者)」「レイトマジョリティ(Late Majority:後期追随者)」「ラガード(Laggards:遅滞者)」の5つのタイプに区分される。新製品、新サービスが市場に登場すると、冒険的で最先端を重視するイノベーターがまずアクションし、次に情報感度の高いアーリーアダプターが追従する。これらの層が利用、購入し、好感を持って受け入れることで、ようやくメイン市場であるアーリーマジョリティがアクションし、本格的な普及が始まるとされている。

ムーアは、ハイテク製品の普及を研究し、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には、深く大きな溝が存在し、普及に至らないとしている(図表5)。

図表5:キャズム

このモデルは、消費市場から生まれたものだが、他の領域にも適応できるものだと考えられる。ネットリテラシー、メディアリテラシーといった近接概念にはもちろんのこと、社会構造変化への適応についても、同質的なことが起きるのではないかと考えられる。

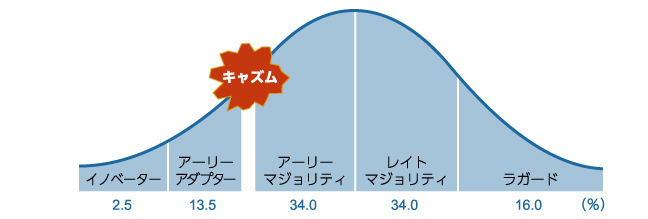

では、このフレームを、キャリア・オーナーシップの仮説に適応してみよう。自己学習をし、キャリア展望が開けている層をイノベーター。自己学習をし、キャリア展望がやや開けている層をアーリーアダプター。メイン市場のアーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードは、仕事環境において、高いモチベーションの獲得が期待できるかどうか、という視点で三区分してみた。結果は、図表6の通り。初期市場、つまり、キャリア・オーナーシップをもち、人生100年時代においても適応していくことができる人は8.7%に留まっている。

図表6:キャリア・オーナーシップ シミュレーション

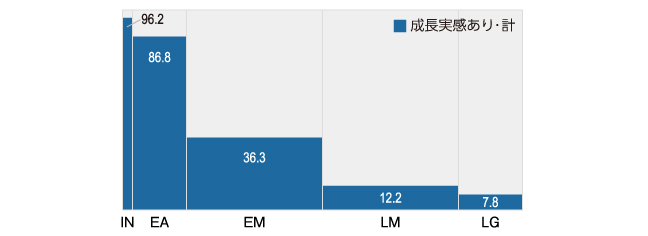

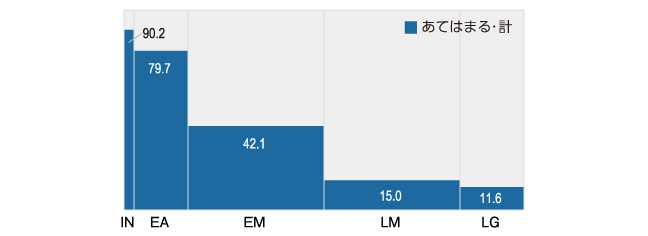

この5区分が、仕事において「成長実感」を持っているか、「生き生きと働いている」かを検証してみた。すると、イノベーター、アーリーアダプターの「成長実感」、「生き生き働いている」比率はいずれも極めて高いが、アーリーマジョリティ以下になると、その比率は半数を大きく下回っている(図表7、8)。キャズムは確かに存在しているといえるだろう。

図表7:成長実感

図表8:生き生きと働いている

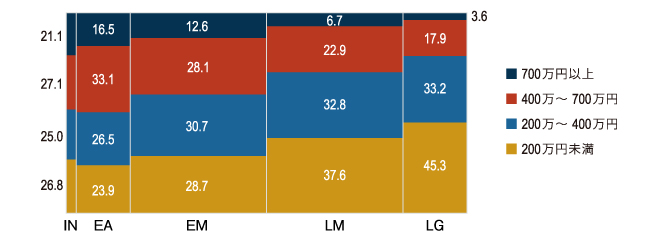

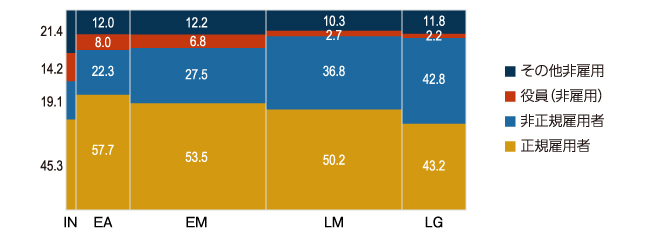

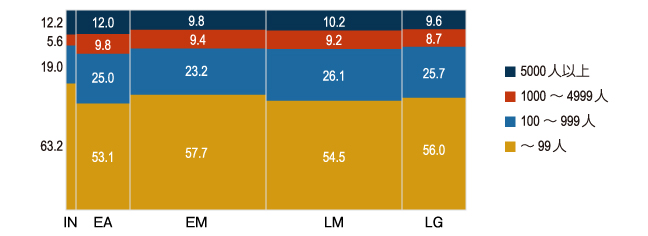

では、この傾向は、年収や就業形態、企業の従業員規模によって異なるのだろうか。年収を見ると、高年収者ほどイノベーター、アーリーアダプターの比率が高いという緩やかな傾向は見て取れるが、キャズムの存在は見て取れない(図表9)。就業形態となると、その傾向はさらに鈍化する。役員や個人事業主の一部は、イノベーター、アーリーアダプターに多く存在するが、正社員はいずれの層にも同じように存在している(図表10)。従業員規模に至っては、ほとんど関連性がない。大企業にも中小企業にも、キャリア・オーナーシップが高い人は少なく、低い人は大量に存在している(図表11)。

なぜなのだろうか。なぜこのような状況が起きているのだろうか。

(以下次週)

図表9:年収分布

図表10:就業形態

図表11:従業員規模

次週は「第2章 【課題探索】キャリア・オーナーシップ形成を阻害する日本社会の構造」をお届けします。